|

|

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は、多くのラボ関係の方がたに

たくさんのバワーをいただきました。

学校法人勤務も4月で3年目と成ります。

ラボを退社して早くも6年になりますが、

ますますラボのような非公教育の社会的重要性を実感しています。

微力ではありますが、ラボの応援団、勝手連として

今年もサイドラインで旗を降りたいと思います。

三澤制作所のラボ・カレンダーをめくる。

2016年1月。

今年もこの「絵の感想」をやめようかと悩んだ。

しかし考えてみたら、まだ4年くらい続けただけなので、

もしここでやめたら、何か「投げだした感」ばかりが残るから、

当面は書いていこうと決めた。

暇な方はお付き合いくだされ。

今年は申年、というわけで、

「やっぱり!」とばかりに『西遊記』である。

もちろん、干支だから1月の絵に、

なんていうベタな理由で

この作品が選ばれるはずもない。

新しい年の最初の月、

ラボの仲間の部屋の壁を飾る絵にふさわしい力作である。

描いてくれたのは塚野友希くん(中1/郡山市・山P)。

名前の読みは「ゆうき」か「ともき」か。

もし、ゆうきだとすると女性かもしれぬ。

うーん、アートは基本的にはジェンダーフリーだけれど

全く作品無関係とはいいきれないし、

それぞれのジェンダー(生物学的、社会的)に

リンクする作品もあるから

年齢とジェンダーは作品に付随する重要な情報といえる。

筋斗雲に乗って飛翔する孫悟空。

足元の緋色か朱に燃える山は火焔山か。

玄奘三蔵たち一行を虎視眈々と狙う

牛魔王やその手下と思しき妖怪変化も見える。

なんといってもすばらしいのは、

全体から伝わってくる疾走感、スビード感だ。

高空から螺旋を描きながら急降下し、

おそらくは三蔵のもとへ駆けつけようという悟空を乗せた

筋斗雲の動きはじつにかっこいい。

空港に近づいた小型飛行機が、地上が雲に覆われて

滑走路が目視できないで旋回を続けているとき、

一瞬の雲の切れ目を見つけ、

そこにむかって急旋回しつつ急降下し、

雲を抜けた直後に水平飛行に戻し、

そのまま着陸するスパライル・グライディングという

高度な技術があるが、

この筋斗雲の動きはまさにそれだ。

悟空もただ突っ立っているだけでなく、

左手で目標を探し、右手を後方に引いてバランスをとっている。

さらに右足もすこし上げているのも、

筋斗雲のリアルな速度感と空中感を引き出している。

悟空の頭髪や体毛が

強風で逆立っているように見えるのもすごい。

地上で燃え盛る火焔山と、

宴会をしているような妖怪変化たちが醸し出す

緊迫した雰囲気も、より一層全体を加速させているようだ。

背景のレモンイエローが、気持ちよく抜けていて、

空は水色という固定観念を軽々と吹っ飛ばしている。

しかもただ塗っただけでなく、

たくさんの青緑の線分が一見無造作に、

でもしっかりと意図を持って引かれていて、

これまた加速アクセルになっている。

うっすらと下書きというか、

フォルムを決めた鉛筆の線も見えるが、

「塗り絵のための世界を区切る下書き」ではなく、

「あたり」に近いアバウトな位置取りの線に過ぎない。

だから「はみ出し」など気にせずに

面で構成しているから力強い。

本人にきいてみないとわからないが、

おそらく絵筆は10号か12号の丸筆1本で

勝負したのではないだろうか。

だからチマヂマせずに大胆に自信を持って描けているので

筋斗雲のスパイラルもよりスピード感と強さが出た。

また、これはいうまでもないことだが、

悟空も山も筋斗雲も、描き込みはしつこく細かい。

だからとても賞味期限の長い作品になっている。

ぼくが撮影する写真などは、せいぜい2日くらいしかもたぬ。

自由闊達、しかし全体にも細部にも描き手の意思、

物語への思いが詰まっている作品だ。

山崎流ここにあり! といっていいだろう。

昨年も書いたが、山崎バーティは

ラボ・カレンダーを作り始めた

1985年くらいから、ほぼ毎年のように入選、

佳作入選作品を出してきた。

ぼくも現役時代、ずっと同パーティの作品を見続けてきた。

山崎デューターは絵の素養をお持ちの方だが、

「どんな指導をされているのですが」などという

質問をされるのは、

山崎テューターの意に添ったものではない。

たぶんきっぱりと

まず物語とテーマ活動ありきだと、おこたえになるだろう。

ただ、これだけ入選が続くのは

なにか理由があることは確かだろう。

ぼくが思うその最大の理由は、描画活動とテーマ活動の

関係性がパーティのなかでクリアになっているということ。

そして、それがもう伝統として根付いているのだろう

ということだ。

だから、世代が変わっても

次つぎと新しい魅力的な描き手が登場してくるのだろう。

こうなると、もう文化といったほうがいいかもしれぬ。

さて、新しい年になったが、

いつも書くように、テーマ活動は教育プログラムである。

しかも教科書で学ぶ学校の科目のようなものではなく、

ラボ・ライブラリーを聴いて再表現していく、

ことばと心と身体のプログラムであり、

仲間とともに行なう

物語とことばによる実験ともいうべき心躍る学びだ。

12月初め、ある地区のテーマ活動発表会を拝見したが、

発表会もまた教育プログラムだという認識を改めて確認した。

発表会はバーティ活動の成果や道すじを

ご父母やラボを知らないお友だち、

そしてなによりラボっ子たちにみてもらうというプログラムだ。

けれどもそれは、「ラボっ子たちの力の見せびらかし」でもく、

ましてや「試験やテスト」のような点数をつけるものでもない。

だから、いつもいうが「いい発表」「わるい発表」とか

「うまい発表」などというものさしはいらない。

そこで重要なことは、「そのパーティらしさがみえるか」

「そのパーティがやりたいことができているか」だとぼくは思っているし、

そう信じて34年間ラボで仕事をし、

そのうちの22年以上を

ラボ・ライブラリーづくりに携わってきた。

そして、そのことは、

ラボ・ライブラリー制作に参加してくださった

多くの専門家の先生方と同じ思いに他ならない。

そのパーティらしくあること、

それはパーティのラボっ子ひとりひとりが自分らしくあること。

それは同時に、他の人のひとりひとりの

「その人らしさ」認めることでもある。

さきほど「いいテーマ活動」「いい発表」のような

ものさしはいらないと書いたが、

なにか「こうでなければいけない」という

テストの答えのようなものさししかないところには、

激しい競争のシステムがうまれ、

さらには「みんながこうするから」という

流行に揺さぶられがちになる。

そこには、その人らしさを認める心、

すなわち思いやりの精神などは出てこない。

この「ひとつのものさし」が今、

日本の社会に広がろうとしている気がしてならない。

とくに経済が際立つて強調されるとき、

そうした傾向は強くなる。

どうかラボっ子のみなさん

ラボ活動に向き合う「自分らしさ」に自信を持って欲しい。

そして、ひとりの人間として地域に、

世界に目をむけてその責任をできる限り果たしていく

人生を自分らしく生きることが、

この地球という「他に逃げ場のない閉じた世界」で

世界が協力して生き残っていく道だと思う。

そうやって考えると、テーマ活動発表会は、

発表するパーティだけのプログラムではなく、

発表からなにを学ぶかという

「観る側」のプログラムでもあることがわかる。

テーマ活動を観るとき、

どうしても「ライブラリーそっくりの語り」とか

「キャラクターの心になりきったセリフ」とか

「見事な身体表現」といった「聴こえる」「見える」ものに

耳や目がむかいがちだ。

もちろん、それは自然なことで、

テーマ活動を観る楽しみのひとつだが、

できるならば、そのパーティがその物語でやろうとしたこと、

そのパーティらしさ、発表にいたるまでの道すじに

思いをめぐらせたいものだ。

つまり、テーマ活動という実験でなにをしたかったのか、

どのような実験をしたのかということを学びたい。

その意味では、今回、

ぼくはたくさんのことを新たに学ぶことができた。

62歳になっても、

まだまだ学べるテーマ活動の教育力はすばらしい。

そして、やっぱり物語だぜ!」ということと、

また、ラボのような学校以外の教育が

これからますますたいせつになるという確信を

リフレッシュできた。

国が国立大学の文化系学部を廃止する方向という

とんでもないことをいいだしているが、

ただでさえだいがくが実学中心になり、

基礎教養理、リベラルアーツが軽んじられる傾向に

ぼくはかなりシリアスに「智の危機」を感じている。

僕の周りの心ある学校教育関係者も同様の危機感を抱いている。

しかし、一方ではそれを諾とし、進学こそが教育の目的と

本気で考えている高校教員も現実には多数存在する。

ラボが50年間たいせつにしてきた、

美術、文学、歴史、民俗文化、音楽、

そして物語などは、理科系だろうとなんだろうと、

人間の土台として欠かせない基本栄養のようなものだ。

こうした栄養は現在、中学、高校、大学と進むに連れて

摂取しにくくなっている。

ラボでは、幼いときから、これらの栄養素がいっぱい詰まった

物語という料理を、しかも母語と外国で味わっている。

すなわち、基礎教養を母語とそれ以外の言語で学び耕し、

それによって言語も育ち、さらに言語の成長が基礎教養を

より深めていくという、きわめて高度な智のプログラムなのだ。

2015年、世界はこの年もまた

平和を脅かす貧困、差別、虐待、暴力、紛争、独裁などから

解放されることはなかった。

そのなかで日本が果たすべき役割は、

どうも気がかりな方向に行こうとしている。

この絵で、悟空は精悍な顔つきで全貌を凝視している。

それは、ぼくたちへの

|

|

|

|

|

※12月1日の日記再掲載について

なぜか突然、写真が表示されなくなり、他にも幾つか不具合が発生しました。

したがって、写真なしでテキストのみ再掲します。

なお、2016年の日記し日付が変わる頃にアップいたします。

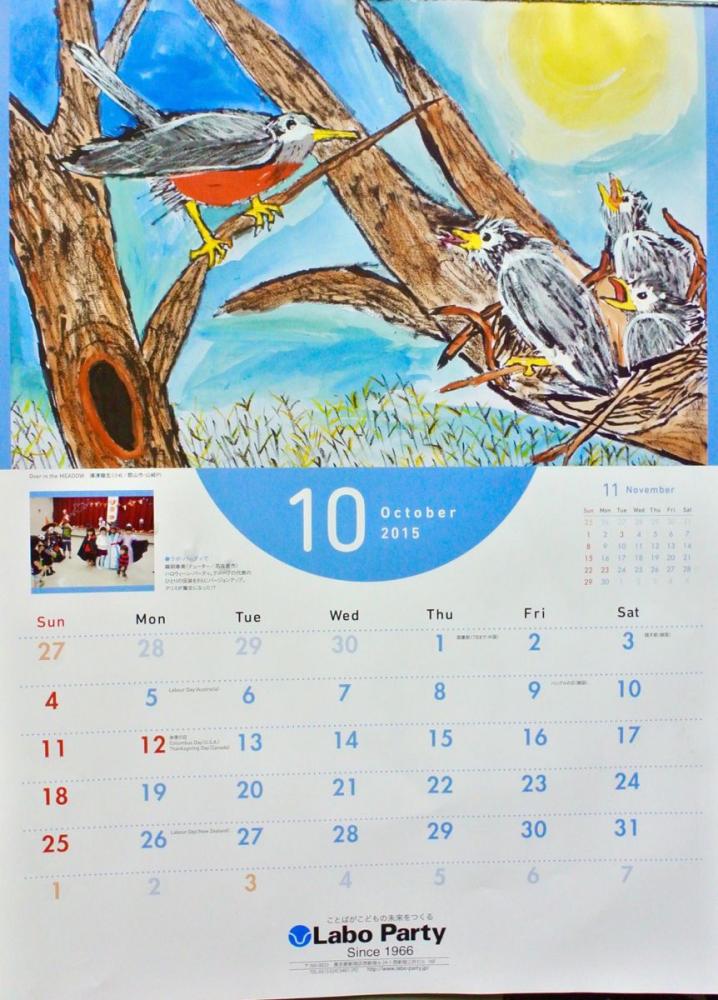

三澤制作所のラボ・カレンダー12月をめくる。

とうとう師走である。

2012年5月8日、センダックが84歳で亡くなったときの

NY TIMESに掲載されたものだ。

そのときの見出しは

Maurice Sendak, Author of Splendid Nightmares, Dies at 83

記事の冒頭は「20世紀で最も重要な子どもの本のArtistとして

広く認識されているモーリス・センダック」ではじまり、

それに長い関係節が続いている。

絵本作家とはいわず子どもの本のArtistと表現しているところに

NY TIMESのセンダックへの高い評価がうかがいしれる。

さて今年最後の絵は、モーリス・センダックの絵本

IN THE NIGHT KITCHEN『まよなかのだいどころ』に

題材をもとめたものだ。

描いてくれたのは石村紗弥乃さん(小5/世田谷区・高山P)。

めくった瞬間、月並みないいかただが、

年末にふさわしい色合いが目にとびこんできた。

そして、そのまま主人公ミッキーの寝室にすいこまれ、

それからニューヨークの夜空につれさられた。

見よ! このどしゃぶりの星たちを。

このあざやかなフルムーンを。

ぼくのすきな曲にクリストファー・クロスの

「ニューヨークシティ・セレナーデ」があるが、

そのサビのを思い出した。

When you get caught between the Moon and New York City

きみがニューヨークシティと月のあいだでつかまったら

The best that you can do is fall in love.

きみができるのは恋に落ちること

ちなみにクリストファー・クロスは

声は透明でハイキイですてきだけど

ヴィジュアルはほとんどこの絵本にでてくるパン屋さんだ。

話をもどそう。

センダックはブルックリンの生まれだから、

彼の本質である

あたたかくするどい子どもへのまなざしとは別に

都会的な華やかさと洗練、その裏の孤独が画風にもあらわれる。

世田谷でくらす紗弥乃さんも

そんなセンダックの都会性が自然にフィットしているような気がする。

作品の構図や色みは、ほとんど原作絵本の通りだ。

だけど、ぼくはこれは模写だとは思わない。

「うつし」や「まね」だったらこうはならない。

というのは、原作にくらべて紗弥乃さんは

かなり建物などを省略して描いている。

またパープルの濃淡のチェックの色合いや面積は

ずいぶん自由にかえている。

また、3人のパン屋もスマートだ。

そして、なにより星のふりかたは大迫力だ。

たぶん紗弥乃さんは絵本を見ながらではあるが

自由に自分のイメージでこの物語を再表現したのだと思う。

それで、ここからはかなり大胆な想像である。

もし、まったくちがっていたら土下座するしかない。

そんなリスクをおかしても感じたことを書くのだ。

紗弥乃さんは、もしかすると、

ふだんそんなに絵を描かないのではないだろうか。

幼いときはきっとたくさん描いただろうと思う。

誤解してはいけないが、絵を描かない=絵がきらい、

ということではない。

好きこそものの上手なれということばがあるが、

逆にへたの横好きということばもあるからね。

そんな直感がする。

だって、絵を描くって時間がかかることだし

準備するだけでもけっこうたいへんだ。

それよりも楽しいこと、やりたいことがあれば

また小5の人生はけっこういそがしいから

絵が好きであっても、一時期描画から遠ざかることはある。

というより、小5、すなわち10歳後半から11歳くらいでは

日常から描画がなくなるのは残念ながら

現在の学校教育ではごく自然なのかもしれない。

では、なんでそんなことをわざわざ書くかといえば、

紗弥乃さんとこの物語の関係を思うからだ。

これもすごい想像なのだが、

紗弥乃さんくらいの年齢で、

絵を毎日のように描いている子どもなら

おそらく、こうした大胆な省略とかせずに

センダックの原画の通りに建物や飲み物を描くだろうし

あぶないパン屋もずんぐり2頭身に描くだろう。

しかし、紗弥乃さんが絵がきらいで、

またこの物語があまり好きでなく、

つきあいで描いたとしたら、

ここまで全面を描ききることはまずできないし、

これほどの星は降らないし、

第一、鈍感なぼくでさえニューョークの夜空に連れ去る

力をもった作品ににはならないはずだ。

センダックが紗弥乃さんに憑依して、というとこわいが

そのくらいのスーパーナチュラルといってもいい力に

このラボ・ライブラリーとの出会いでインスパイアされて

「ものにとりつかれたように」

紗弥乃さんはひたすらむちゅうで描きあげたのではないだろうか。

その背景にある活動を知りたいものだ。

まったく的はずれだったらお笑いなんだけど。

気になる。

「ものにとりつかれた」の「もの」は

「ものがたり」のものであり、「もののけ」のものであり

「ものさみしい」のものである。

かつて中国から鬼いう字を学んだとき、

日本人はこれに「かみ」とか「もの」の音をつけた。

超自然の不可視の力をものとよんだのだ。

※蛇足だが古代中国て鬼は帰に通じ、

死者がもどってきたもの。すなわちゾンビだ。

だから、「ものがたり」は、そうしたふしぎな力が

語り手にのりうつって語らせているわけで、

それゆえに聴き手は遠くにつれさられてしまう。

だから

物語の力が紗弥乃さんをして筆を走らせたのだとしか

説明しようのないものを

ぼくはこの絵から感じるのだ。

だからこの絵を見て、

なんか絵本のまねをして、でもちょっとちがうじゃんという

寝言はとてもいえないのだ。

そして、この作品も

細部の描き込みのしつこさがすばらしい。

また、全体のスピード感とミッキーの浮遊感、

夜の奥行きもいい感じだ。

センダックは

子どもの心はおとなが思うようなシンプルなものではなく、

怒りとか恐怖、ジェラシーとか

あきれるほどたいくつな時間の長さといった

シヴィアな感情がどろどろしていることを絵本で表現した

最初の作家だと思う。

そして、

子ども身体の感覚、皮膚の触感や、臭い、味覚などの

生の生理を通過していない

きれいごとのファンタジー作品をぶったぎった人でもある。

この『まよなかのだいどころ』も、

まさに身体感覚がキイであることはだれしも感じるだろう。

ミッドナイトのキッチンの作業の触感は

子どもたちには泥遊びのような快感だろう。

ぼくは若いときから、そして今も

どんなに忙しくても、仕事や遊びから帰って

風呂に入って着替えて即睡眠ということがいやだ。

なにかしらプライベイトなことを5分でもしないと気がすまない。

仕事モード、遊びモードのまま寝るのではなく、

なにか本を読むとか映像を見るとか、

自分へのインプットをして自分自身に戻らないとダメなのだ。

だから、ベッドサイドに本を積み上げる。

しかし、疲れているときは数ページで寝てしまう。

アホだと思うが、わずかでも自分だけのための時間をとることで

リセットできるのだ。

眠いけれど、寝たくない。あのせつない感じ。

子どもの頃、ぼくは小6まで20時に寝るように親にいわれていた。

だけどおとなたちは、楽しそうなことをしているにちがいないという妄想。

いいなあと思いつつやっぱりひとりで眠りに落ちていく。

目醒めと入眠のあいだのセレナーデだ。

センダックは「絵や物語の能力などないが、幼少期の記憶は明確にある」

と述べているが、

紗弥乃さんもまた、幼い日のセレナーデがまだ聞こえているにちがいない。

話はここまでだが、この『まよなかのだいどころ』は

1970年の刊行当時、アメリカで主人公のミッキーが

全裸の場面があることが問題になったことがある。

今なら滑稽な話のようだが、今年ヨーロッパの一部で

クマのプーさんが裸であることが咎められて図書館から

排除されるという事件があったが、

この絵本もポルノではないかと指摘する評論家もいるからおそろしい。

確かに、ピューリタニズムの裸に対する忌避感はノアのエピソードに

遡るほどに根深いし

幼児、児童の性的被害が世界的な問題となっている状況を考えると

笑えない話ではある。

しかし、もっと怖いのは、そうした風潮から

表現の自粛や規制が進行していくことだと思う。

センダックの『かいじゅうたちのいるところ』も、

子どもに悪夢をもたらすと

刊行時はめちゃくちゃに叩かれた。

しかし、この絵本は世界で2000万部売れた。

子どもは選別する能力をちゃんと持っているのだ。

うわべや権威や、あまい菓子やそのばしのぎの理屈や、

なれなれしさといった、子どもが見抜くおとなの手練に常に抵抗しつつ

子どもの心の深いところに寄り添っていたアーティスト。

であるがゆえに、自身は深い孤独を内包していた表現者。

センダックに続く絵本作家はまだ現れていないと思う。

ラボ・ライブラリー『まよなかのだいどころ』の日本語の語りは

俳優の西沢利明さんである。

文学座から劇団雲へ。雲の解散後は昴で1997年まで活躍した。

その後はテレビや映画に進出して知的な悪役は絶品だった。

憎まれ役が多かったが、素顔はとてもダンディで

真摯でやわらかな物腰の方だった。

この作品の声には、知性と凄みと夜が必要だったから

僕はどうしても西澤さんにやってもらいたくてオファーを出したが

すぐに出演を快諾してくださり、

ラボのコンセプトもしっかり受けとめてくださった。

残念ながら一昨年、77歳で他界された。

今や貴重な録音である。

12月になると思い出すのはC・W・ニコルさんのことだ。

2005年の夏に、ぼくはじめて「アファンの森」をニコルさんに案内していただき森のオーラというか迫力に圧倒されていた。

アファンの森は基本的にはよく整備された森である。

「手つかず」とか「ほったらかし」では里山はだめになる。

だから道もきちんとあり安全なのだが

「生きている森」のもつパワーにぼくは足がすくんだのを覚えている。

そのときに、かねてから話をすすめていたこと、

すなわちひさしぶりにラボの40周年のために

物語を書き下ろしていただくことがぼ決まった。

作品は2編、サケの物語詩とウェールズの昔話に題材をもとめた再話だ。

そしてもう1編は彼の既刊作品である

『はだかのダルシン』を再話することが確認された。

そのプロジェクトが具体的に動き出して半年が過ぎたころ

六本木のANAホテルでニコルさんと打ち合わせすることになった。

クリスマスイブからはじまる新刊の録音と、

それにつづく1月4日からウェールズの首都カーディフで行なわれる

英語の録音を前になんとか時間をとっていただいたのだ。

ニコルさんは前日に黒姫からでてこられたばかり。

この年の秋から冬にかけては自宅にいられる日数は10日もないという。

その日も東大で講演をすませ、

そのあとは日本放送でラジオの収録を1本かたづけてからの打ち合わせ。

16時の六本木はすでに冬ざれてうすぐらい。

けれど街はイルミネイションの洪水。

自分が特別な人間だと勘違いするには十分な状況だ。

ロビーのカスケイドカフェに席をとる。

16時5分、ニコルさんの大きなからだがみえた。

スケジュールをマネージする森田さんといっしょだ。

出版関係のエージェントも到着して話がはじまった。

テキストのこと、絵のこと、音楽のこと。

書き下ろし2編の絵はウェールズの作家と

カナダ在住のCanadian First Nation(カナダ先住民)

の画家が担当することになった。

さらにニコルさん自身もナレイションをで参加することになり、

そのお相手の日本語をだれにお願いするかでまた話がはずんだ

(後日、劇団四季の日下武史氏になった)。

また音楽もサケの話についてはバンクーパーで

4月に録音することになり、

どうやら予想以上にたいへんなことになりそうだった。

話が終るとニコルさんは満足した笑顔になった。

ウルトラ多忙なニコルさんだが今日はもうスケジュールがないという。

だからニコニコしてるんだ。

時計は17時30分をまわった。もう外はまっくら。

ニコルさんが、「もういい?」と子どものような顔をする。

「このあと、ごはん食べない。ごちそうするよ」とニコルさん。

全員をさそうが、つごうがつくのは、ぼくを含めて2名のラボスタッフだけ。

「だいじょうぶ。無理じゃない?」。

とにかくよく全体をみて、気をくばる。

サービス精神のかたまりなのだ。

「きどらないフランス料理の店。ここからすぐ」とニコルさんがずんずん歩く。

迫力だ。レスリングと空手できたえた身体は64歳(当時)とは思えない。

よほどお気に入りのレストランなのだろう。

店の人が「まいど」という顔で席をつくってくれる。

「きょうは鳩はあるの?」

「鳩はありませんが、雉のいいのがあります。ちょっとお時間をいただきますが」

「じゃ、それを。赤ワインもね」。

その前々日、すこし体調がわるかったぼくは

雉の油がハードそうなので、あんこうのポワレをたのむ。

さてさてワインも上等。サラダも新鮮。

ところが雉がこない。なんと2時間。

おどろくべきことに羽と毛をむしるところからやっていたのだ。

ニコルさんは4回、泣きそうな顔でウエイトレスに「まだなの」とたずねた。

ついには5回めに「もしかしていま雉をうちにいっているの」。

これには一同大笑い。

というのは、アウトドア好きな方ならご存じだろうが、

「キジうち」とはそのしゃがみこんだスタイルが酷似していることから

野外での用足しのことでもあるのだ。

なお、女性登山家は「お花摘み」という。

そしてなんと、その意味をウェイトレスさんも知っていた。

それでまた爆笑。でもその2時間のおかけでいろいろな話ができた。

ラボの昔のはなし。森の話。本の話。日本人になったときの話……。

でも、なにより心にひびいたのは

「ぼくは、いろいろあったけど、

またラボで仕事ができるのがほんとうにうれしい」と

なんどもなんどもおっしゃってくれたことだ。

ぼくの手の上に自分の大きな手を重ねてだ。

そのときも、すでにたくさんの人がラボ・ライブラリーのために動きはじめていた。

その人びとのきもち、

すなわち「みんな、子どもたちの未来のために、

ほんものをとどけようと力をだしたいと思っている。

だからラボっ子もテューターも事務局のがんばりなさい」

というメッセージを

ニコルさんが代表してぼくたちに伝えようとしているような気がした。

たしかに、ラボは多くの人に愛されている。

理解してくれない人もまだいっぱいいるけれど、

おどろくほど多くの人に愛され、

期待されているそのことを忘れてはいけないと思った。

自信をもたねばいけない。

愛してくれる人たちにこたえていかねばならないと思った。

でも、なんで、けっこうなさけないこともあるぼくたちを愛してくれるのだろう。

それはおそらく、ウソをついたり見栄ををはったりはしてこなかった。

「こうやったら、英語がぺらぺらに」なんてけしていわなかっけれど、

40年以上、ひたすら子どもたちとともにあるきながら、

子どもたちがみつけた真実だけを伝えてきたからだと思う。

ニコルさんはきれいに雉をたいらげ、

グラッパとエスプレッソで舌をしめると立ち上がった。

となりのオーストラリアからきたすてきなご夫婦に会釈して外へ。

もう、めちゃくちゃ寒い。黒姫もひさしぶりの大雪だという。

「寒いから、もうここで」といっても、ニコルさんは外までおくるといってきかない。

ワインで赤みをましたひげづらはサンタのようだ。

「新年にカーディフで」。大きな手と握手した。

新刊は翌年、多くの人の協力で無事にリリースした。

一昨年、刈谷で『はだかのダルシン』のテーマ活動をひさしぶりに観たが、

あの森での衝撃、ANAホテルでの食事、

その後の録音のいろいろまでが一気によみがえってくらくらしてしまった。

物語は確実にうけつがれていくのだ。

いや、うけつがれてこそ物語だ。

※写真はウェールズのカーディフとキャフェリーの間の峠で。

もう一枚はその峠にあるすばらしくうまいレストラン。

|

|

|

|

|

三澤制作所のラボ・カレンダーをめくる。

"Second to the right," said Peter, "and then straight on till morning."

「二つ目の角を右にがって、それから朝までまっすぐ!」

霜月になった。今年も残り60日。

えーつ、とかいってもダメなのだ。泣いてもわめいてもムダである。

だから毎日いっしょうけんめいだらだらと生きるのだ。

その11月の絵は、ご存じ『ビーター・パン』”Peter Pan”

サー・ジェームス・マシュー・バリSir James Matthew Barrieの

名作ファンタジーに題材をもとめたラボ・ライブラリーからだ。

描いてくれたのは山・彩央依さん(5歳/高知市・宮地P)。

この2か月、高学年のラボっ子の作品が続いたのでホッとする。

誤解なきようにいうが、

高学年の子どもの絵がつまらないというわけではない。

3歳~5歳の子どもが描く絵は、まったくとらわれがなく自由で

ある意味気ままで(自由って法的、社会的、倫理的に考えると、

「何をしてもいいことではない」とか「他人の自由を侵さない」

などといろいろ制約がつくが、

本来の意味は何でもアリ、

気まま勝手ということだと思う。

だから、人間は本質的には自由にはなれない。

理性とか文化とか理性なんかをくっつけている限りね。

でも、それとったら人間じゃなくなるから、

人間存在と自由はdouble bindかも)、

うまく描こうなんていう下心もない。

それができるのがこの年代だ。

ピカソは、晩年、まさに5歳児が描くような

デッサンや陶器に描いた作品を多数残した。

もちろんピカソだから、線はとても美しく、

自由ながらゆるぎない造形の確かさがある。

でも、ちょっと見には幼児の作品だ。

それらの作品についてピカソはこういっている。

「やっと、このように自由に描けるようになった。70年かかった」

山・さんの作品をそうやって眺めると

きちんと描かれているけれどとらわれがない。

で、ここからがだいじなのだが、とらわれていないのというのは

なにも感じていないことでも、なにも考えていないということでもない。

この場面は左からピーター、ウェンディ、ジョン、マイケル、

そしてティンカー・ベルであろう。

ビーターは緑色の衣装を着ているが、これはディズニーの影響である。

ディズニー作品については、

みなさんもいろいろとご意見があると思うが

ここはそれを展開する場ではないのでまたにしよう。

バリの原作でピーターのコステュームは

「筋だらけになった枯れ葉と木からにじみ出る汁でできた服」

ということになっているため、まあ枯れ葉色に近い茶色だ。

それが緑色として強く印象づけられたのは

ディズニーによるカラーアニメイション映画からだ。

ディズニーは例の遊園地やミッキーマウスに象徴されるように

都会的でありながら自然や冒険の意識があり、

ファンタジーへの願望も強い。

だからビーター・パンはうってつけのテーマだというのはわかる。

ディズニーにはまた、

能登路雅子先生が『ディズニーランドという聖地』(岩波新書)

で指摘されているように

「安全な冒険」がコンセプトにある。

ジャングル・クルーズなどはその典型だし、

考えてみればネズミもまた家に現れたら

ゴキブリと同様に大騒ぎになる存在だ。

かつてはペストを媒介したり、

ハメルンで児童大量失踪事件の元凶だったりした。

台所にネズミが出ても「きゃー、ミッキーよ」といって

写メを撮ったりしないだろう。

ミッキーマウスは、美しいネズミというこれまたdouble bindだ。

話を戻してディズニーアニメによって

ピーターのイメージが定着したことはまぎれもない。

それ以降、多くの絵本や舞台、イラストなどに登場する

メディア上のビーターはほとんど緑である。

グリーンマンかと突っ込みたい。

だから、その意味ではディズニー以降は原作無視といえる。

確かにカラーアニメの主人公の衣装が枯葉色では映えないけどね。

これまた誤解なきように書くのだが(いやあ神経使うわ)、

山・さんの絵を批判しているのではない。

ご承知のようにラボの絵本は高松次郎先生によるスピード感と静謐さと

奔放さと誠実と、勇気と幼さなどが入りまじったコラージュである。

ピーターの映像的イメージを固定させず、

音声言語から生まれる子どもたちの想像に委ねたのだ。

それは当時からあるラボの見識だ。

でも、ビーターはあまりにも人口に膾炙していて、

そのイメージも長く浸透している。

したがってそれらの情報は意識しなくても幼い子どもの心に入ってくる。

その意味ではディズニーの影響はこわいのだが、

またまた誤解なきように書くが(いやはや難しい汗汗)、

ここでいいたいのは

山・さんは、5歳なりにそれらの情報をきちんと整理して

表現しているのがすばらしいということだ。

自由だけどちゃんと情報処理しているのだね。

逆にいえば、山・さんが中学生くらいになっても

絵を描きつづけているとしたら

まったく独自のピーターを描くのではないだろうか。

さても、もう少し絵をみていこう。

これまでにも書いたことだが、

ラボ・カレンダーの絵の応募規定サイズは

5歳の子どもの肩はばより大きい。

これだけでかなりの脅威である。

学齢前の子ども、いや小学生でも、なかなかこの大きさの絵は描かない。

1年に一度くらいは、でっかい絵にぶっ倒れるくらいのパワーで

取り組もうというのがカレンダーの絵の目的でもある。

だから、山・さんにとっては、この作品のように最後まで、

しかも隙間なく描き切るのは、

かなりの体力と気力が必要だったはずだ。

ただ絵が好きなだけだけではそうはいかない。

やはりこの物語への思い入れとか、

なにかモティヴェイションがあったと思う。

この絵でなんといっても驚かされるのは、

大きな面積を最後まで描ききっただけでなく、

背景の描き込みの複雑さだ。

薄い緑の中間色の最下層からイエロー、

さらにまた薄い緑の中間色の層がある。

この中間色はじつにおしゃれな現代色だ。

また、そのなかにピンクのドットが細かく打たれているのもすごい。

この点を集中して描くだけでも5歳にはたいへんな作業だ。

この色の層には選考委員は全員うなったと思う。

もちろん、幼い子がこうした不透明水彩を使う場合、

筆洗やバレットの加減で偶然に生まれる色が多々ある。

しかし、偶然でも奇跡でも、出現した色に心が反応して

おもしろい! かっこいい! と感じるセンスがなければ

こんなに集中して描きつづけることはできない。

そして最上層はきもちよく抜けたライトブルー。

いやあすばらしい。

人物は5歳なりの描き方だが、

ピーターとウェンディのさわやかな笑顔は

新しいことにたちむかう人に勇気をあたえてくれる。

対してジョンとマイケルのやや不安そうな表情がリアルだ。

さらに右はしのティンクのいたずらっぽい顔もにくい。

Tinkerは、ナーサリーライムにもでてくる

鍋や釜を修繕する「鋳掛や」

(定住せずに道具を持って行商する鋳掛やは実在した)だが、

口語では「いたずらっ子」「困ったちゃん」の意もある。

空には星や月や太陽や雲と思われるものが

とっても楽しく描かれている。

もう山・さんは、描きたいもの、イメージにあるものを

出し惜しみせずに総動員して描いたのだろう。

さらに彼女は、5歳までに経験した人生すべても総動員したと思う。

この点がいちばんのポイントで

ぼくが最もmentionしたいところだ。

ラボ活動、テーマ活動も含めて

すべからく表現活動、表現教育プログラムにおいて、

そのときの人生を総動員しなければ、

その意味と喜びは半減するといっていい。

そうでなければ、それは「やらされている」に過ぎず

主体的活動にはなっていない。

だからこそ、人生を総動員してお互いをさらすがゆえに

テーマ活動で培われた人間関係、絆、reunionは

強固なものになるのだ。

その総動員を山・さんは衒いも計算もなく

のびのびと行なっている。

出し惜しみないからこそ、ピーターも緑なのだろう。

そう思うと冒頭のディズニー論など

どうでもいいような気もする。

ここから先は想像で、山・さんがどういう順番で

この作品を仕上げたかにもよるのだが、

中間色の薄緑とピンクのドットのあたりから

とっても楽しくなってどんどんいきおいがましたのだろう。

しかし、それにしてもこの集中を生んだ『ピーター・パン』と

山・さんの関係を知りたいものだ。

蛇足だが、山・さんが描いている星は五芒星だ。

幼いときにおぼえるとなんども描きたくなる一筆書き。

この星は古くから世界で魔除けをはじめとする

オカルティックな意味をもった記号だった。

日本でも陰陽道に登場し、

内接する正五角形を五行の5つの元素のシンボルとした

安倍晴明も紋に用いている。

最古の記録ではメソポタミアでシュメール人たちが用いているし

古代エジプトで五芒星は子宮をあらわしていた。

さらに五芒星にはいくつかの黄金比

が含まれている。

1と1+ルート5の2分の1の比率。およそ5対8。

水平の線分の長さと、その線分の左端から斜め右に降りる線分の

五角形の先端までの長さや

二等辺三角形の一辺の長さと正五角形の一辺も長さの比がそうだ。

こうした一筆書きや黄金比などの幾何学的特性もつ力が、

古来から呪術的な感性をよびおこしてきたのだろう。

だから、ぼくらもこの五芒星の描き方を知ると

やたらと描いたし、山・さんもその力と無縁ではあるまい。

さても、この絵は物語のどの場面だろうか。

ダーリング家からとびだした直後のロンドンの夜とも思えるし、

ネバーランドに到着したところ(たぶんこっちかな)とも思える。

それらのすべてかも知れない!

ただはっきりしてあるのは、山・さんの作品を

おとなの小さな頭で評価しようというのが

そもそも傲慢のきわみであり、

この絵からなにを学ぶかがむしろおとなが問われている。

だから、ぼくなりに学んだことをいつも書いているのだ。

けして評価ではない。

『はなのすきなうし』のマンロー・リーフがいうように

Rise up to children's eye.

すなわち子どもにおりていくのではなく

子どもの目線まで、ぼくらは必死に上がらねばならない。

これは多くの幼稚園や小学校の先生に伝えたい。

今回もまたラボっ子の絵からたくさん勉強することができた。

62歳のぼくがこれだけ学べるのだから

若い人たちはなおさらだ。

そのついでに書くが、

こと絵は場面がどうこうというより、

ピーターやウェンディたちが自己紹介しているように思える。

自己紹介は自己表現のはじめの一歩であり、

人間の情緒のユニット、単元ともいえる

幼い子にとってはたいせつなものだ。

ラボ・ライブラリーにも自己紹介はいっぱいでてくる。

「じぷた」の歌や「ブレーメン」の歌など は典型だろう。

この絵もすてきな自己紹介だね。

それで、

この絵から浮かんだ原作のことばがあるが、

それはタイトルにもあげた

"Second to the right," said Peter, "and then straight on till morning."

「二つ目の角を右にがって、それから朝までまっすぐ!」

朝が遠くなりつつある今だから

とっても励まされるよ。

さて、

「全世界のまだおとなになっていないみなさん」とか

「すぐそこだ。だが、恐ろしく遠い」とか

『ピーター・パン』はけっこう理屈っぽい物語でもあるのは

ご存じのとおりだ。

だがそうしたセリフが魅力でもある。

また、母親ってなんだというセリフや

ネバーランドのロストボーイズという名称や設定は

かなり考えさせる。

※棄民はこの物語のひとつのテーマだが、それは後日。

また、ほんとの悪人がでてこないのもおもしろい。

フック船長は敵役だが、マナーのある紳士で

スタイリッシュである。

だからピーターパン総選挙をすれば神7どころか、

センターを争う。

最後にバリのことばをすべての

疲れた人たちにおくる。

“The secret of happiness is not in doing what one likes,

but in liking what one does”

「幸せの秘訣は、やりたいことをするのではなく、

やらなければならないことを好きになることである」

※写真はバリとバリのメモ

|

|

|

|

|

写真は箱根・仙石原。ことばはパール・バック。

空はいつのまにか高く、夜が深くやさしくなった。

正午まえ、ランチタイムで外にでたら

東京とは思えぬ悲しいくらいに蒼い空に思わず反りえった。

高すぎるよ。蒼すぎるよ。

でも、よおく目をこらしたら、

いなくなった人たちがはるかな高みを旅するのが

かすかにわかるかもしれない。

でも見えないよ、とどかないね。

こちらはきっとわかるんだよね。

だから、だれもいないのを幸いに、ぼくは思いきり手をふった。

はずかしいけれど、少し泣きそうになった。

声がする。

だめだよ、凛として、秋のまんなかに立ってなきゃ。

三澤制作所のラボ・カレンダーをめくる。

絵は”Over in the MEADOW”『おおきなのはら』に

題材をもとめた作品。

描いてくれたのは、濱津龍生くん(小6/郡山市・山・P)。

先月に続いて、高学年ラボっ子の絵の登場である。

近年では、というかぼくの記憶でも2か月連続で

中1、小6の作品がラボ・カレンダーに掲載されたのは

はじめてのことではないだろうか。

ラボ・ライブラリーの絵本はJohn Langstaffの文

Feodor Rojankovskyの絵による「伝承数え歌」がもとになっている。

とても有名な絵本だから中身の解説はぐだぐたしないが、

初版は1957年というとても長い間愛されている作品だ。

ラングスタッフは1920年に二ューヨークで生まれ、

本や音楽にあふれた家庭に育った。

7歳で市の聖歌隊に入り、長じては名門ジュリアード音楽院を卒業、

バリトンの声楽家として世界的に活躍した。

また、伝承歌、なかでもイギリスの歌に関心をもち、

研究はもちろん、自らも歌って録音している。

この”Over in the MEADOW”も音源はのこっていて

YouTubeにアップされている。

この歌の作者は不明だが、

おそらく1800年くらいまでさかのぼることができる。

1番から10番までOver in the MEADOWという歌詞ではじまり

次つぎとさまざまな生き物の家族が登場し

かわいらしくも命が輝くやりとりが

きもちのよい脚韻を踏んで歌われる。

龍生くんが描いたのは、そのなかの3番というか

Threeにあたる歌詞で表現される場面だろう。

登場しているのはRobin、コマドリの母親(old motherとなっている)と

3羽のヒナ鳥たちだ。

この歌にも伝承歌にはお約束のヴァリアントが数々あり

コマドリのかわりにフクロウやブルーバード、カエルなんてのもある。

ラングスタッフがなぜコマドリのヴァージョンにしたかはわからぬが

コマドリはNursery Rhymeにはよくでてくるよね。

さても、龍生くんの絵は、これまた正当派、実力たっぷり。

堂々の入選作品だ。あまりケチをつけるところがない。

もちろん、原作絵本は参考にしているだろうが、

見事な本歌取りで、個性がじゅうぶんにでている。

使用している色数は少ない。

しかし、そのかぎられた各色に見事な濃淡をつけている。

これだけで、ほんとうに絵を描くことが好きなんだなとわかる。

木の幹や枝、コマドリの身体、背景の空など、

単純にベタッと「塗り絵」したところはひとつもない。

絵のテーマである母コマドリとヒナ鳥たちの

描き込みが細かいのは当然といえば当然だが、

木や背景まで手を抜かないところは脱帽である。

コマドリに全力を注いで、のこりはバテてしまい

適当に流すというのは子どもの絵ではよくあることだが、

映画や舞台でいえば、主役のみならず脇役や背景、

さらには音楽までどんな小さな部分にも穴があれば

作品全体が成立しなくなることを自覚し、

そうした緊張感を持続させている龍生くんおそるべし。

まあ、ぼくごときがいちいち指摘してほめるのも失礼だと思うが、

毎月のことなのでもう少し書く。

構図とバランスもすばらしく、枝の生え方、交差の仕方などは

かんたんなことではない。

このむずかしい枝の線はほとんどぶれていないだけでなく、

かなりの自信をもってしっかり引かれている。

それも「丸写し」するようなびびった線ではなく、

自分の線として、がしっと迷いない線である。

それが背景の空の濃淡ともあいまって、絵に奥行きをつくりだした。

絵でも写真でも、奥行きのあるなしは重要だ。

この作品の場合は、奥行きがなければ平面的でつまらないものになる。

おおきなのはらにはならない。

奥行きとともに、この作品では動きも重要だ。

帰巣してヒナ鳥たちに語りかける母鳥、

その母親をまちわびて餌をねだるヒナ鳥たち。

それらの動きと声までも想像させてくれる。

それはひとえにタッチのよさで、

力んでいないが、しっかりとスピード感がある。

もとの数え歌のリズム感をしらない人でも

それは感じるはずだ。

仕事はていねいだ。

しかし龍生くんは、かなりすばやく描いているのではないだろうか。

※しあげには時間をかけたかもしれないが……。

この線の自信とバランスは

イチロー選手のバッティングのように

hands eye coordination のすばらしさだと思う。

目と手の連動である。

かつて漫画家の藤子不二雄氏のおひとり

故藤子・F・不二雄(本名・藤本弘)先生に

ライブラリーの「おばQ」の件で

いちどだけお目にかかったことがあるが

そのとき先生は、生涯尊敬してやまなかった手塚治虫先生について

こんなエピソードを話してくださった。

「ぼくたちはよく手塚先生が締め切りでピンチのとき、

よびだされて先生のお手伝いをさせてもらいました。

それは緊張するけれどとてもうれしいことです。

なぜなら神様の技術を生で見られるんですから。

そのころはアシスタントもそんなにたくさんいませんし

とにかく閉めきりがせまっていますから、

先生はかんたんな下書きだけにネーム(吹き出し)を入れ

すぐに主線(おもせん)をペン入れしてぼくたちにまわします。

そのスピードはおそろしいほどでした。

あるとき、祭りで盆踊りをしている村人たちを

木の上から少年が見下ろすというおおきなコマがありました。

太鼓と唄い手がのったやぐらを中心に

円形になったたくさんの人びとが歩きながら踊っているという

とてもむずかしいコマです。

それを斜め上から見た感じで描くわけですから、

遠近感とかパランスとりにはかなり技術がいります。

さらに、人びとも円になっていますから、

身体の角度がすべて異なります。

もちろん、衣装や表情、手振りや足の運びなども

個性がなくてはなりませんし、

なかにはちょっとぶさけている人とか

カッパがまざっているなんていう漫画らしい遊びも必要です。

たぶん、ぼくたちがそのコマを描いたら、

というかそんな大胆なコマは考えつきませんが、

おそらく鉛筆でアタリをとり、なんども下書きして

どきどきしながらペン入れして、2時間くらいは楽にかかったでしょう。

でも、手塚先生は、ほとんどアタリもとらず

下書きもせずいきなりペンで描きだしたのです。

ぼくたちがあっけにとられていると、

先生は10分もかからずらにその複雑な大コマのペン入れをおわらせ

『藤本氏、安孫子氏、後はたのみます』といって

背景としあげの指示されました。

ぼくは、そのとき、ああこの人はほんとうに神様だと思いました。

うまくてゆっくりはあたりまえですが、

手塚先生の線はうまくてはやくて、そして正確で美しかった。

うまさとはやさは両立するのですね」

さて、冒頭に色数のことについてふれたが、

色味もまたすばらしい、

秋のカレンダーにぴったりの透明感がきもちがいい。

いつも書いていることだが、

この絵のように茶系の色の面積が大きいと全体に暗くなるのだが、

濃淡の付け方と色のつくり方のセンスから、

暗いどころかさわやかな絵になった。

また、母親のコマドリの腹部のオレンジ系も

木の枝と空の色とあざやかなコンビネイションをつくりだしている。

この際だから書いてしまうが、

龍生くんの所属する郡山の山崎智子パーティは

ほぼ毎年、入選、佳作入選を続けている。

ぼくは現役のときからひそかに「山崎流」とよんできた。

もうここまで続くとひとつの伝統といっていい。

山崎テューターご自身はたしかに絵の素養がある方なのだが、

特別な絵画指導をパーティでしているわけではない。

そのことはテューター自身が

「子どもたちの絵は、あくまでライブラリーと深くむきあい

テーマ活動に心から取り組んだことがもたらす結晶のひとつです。

ライブラリーの聴き込みとテーマ活動ありきなのです」

ときっぱりとぼくにむかっておっしゃられたことがある。

しかし、それだけではない。

パーティ内での組織体験の蓄積も無視できないとぼくは思う。

歴代のラボっ子がラボ・カレンダーの絵の活動をテーマ活動の

しめくくりのひとつとして毎年取り組んできたことは

確実にうけつがれたはずだ。

組織体験をもう少しわかりやすくいうと

たとえばラボランドのサマーキャンプの各班の参加者は

6割から7割のラボっ子が初参加だ。

開営式で大統領が「ラボランドにはじめてきたおともだち!」と問いかけると

ものすごい数の手があがるのはご存知じのとおり。

しかし、その後すぐの夕食の食缶運びなどは、まったく混乱がおきない。

これが、ぼくも対応経験があるが、一般の中高生や小学生だったら

大混乱するだろう。

こんなことも組織体験の成果だ。

また、最近ではお母さま方がテーマ活動に取り組んだり

母親広場に参加することは、特別なことではなくなった。

こうしたことも組織体験である。

ラボ教育のひとつの強みは、世代から世代へ直接ではなくても

ライブラリー、ラボランドといった精神的結集軸を通じて

組織体験が伝播していくことだ。

この点も自信をもっていいし、もたなくてはいけない。

だから山崎パーティも絵に取り組んできたパーティ内の組織体験が

毎年、あっと驚くような作品をつくりだしているともいえる。

だからぼくがいう山崎流とは、特別な指導技術やノウハウではなく

ライブラリーとテーマ活動ときちんとむきあって描くという

あたりまえのことの積み重ねなのだ。

John Langstaffは絵本の冒頭で

「のはらにいったらくよく見よう」と

子どもたちに語りかけている。

絵でもライブラリーの活動でも、

「よく見る」「よく聴く」というインプットがたいせつだ。

どうしても「描く」とか「声にだす」「身体で表現する」といった

アウトプットが積極的で、インプットは受動的に思いがちだ。

そうではない。まず見る、聴く、というインのほうが

だいじなのだ。十分とりいれることが先。

表現なんてあとから自然にわいてくるぜ。

なお、John Langstaffと Feodor Rojankovsky

のコンピは『かえるだんなのけっこんしき』で

コールデコット賞を受賞している。

ガヤの話。写真は本文と関係ありません。

先日、中学高校同期のSくんがオーナーである

渋谷のカフェでおしゃべりをした。

彼はイベントや芸能関係の仕事をする会社も立ち上げていて、

彼自身も司会者であり声優(宮崎アニメにもガヤだけど出演歴あり)でもある。

Sくんは歌唱グループのプロデュースやムービーや

制作などのかなりおもしろ企画をあたためているので、

ついついこちらも身を乗り出してなにか手伝わせてといってしまった。

還暦すぎると一周まわって気分は少年だ。

じつはSくんの店に長居をしてしまったのは、

彼から、ぼくがよくFacebookに書いている

ラボ教育について質問してくれたからだ。

たしかに退職した仕事のことを、しつこくアップするやつはいないよな。

でも、そうやって書いたことを気にとめてくれるのはありがたい。

で、せっかくなのでラボ活動についてたっぷり語ってしまった。

そしたら、彼の企画の話になったというわけだ。

そんな話はともかく、さきほどちょっと触れたガヤ、

すなわち群衆の声のこと。

ガヤは、まさに「がやがや」という大勢の人の声をあらわす

onomatopéeが語源というか、省略された業界用語だ。

ラボ・ライブラリーにもGTシリーズなど芝居仕立ての作品には、

よくガヤは用いられる。

ガヤの録音は、簡単そうだが、

じつはリアルにつくるにはかなり手間がかかるし、

技術もいるし、人数も必要だ。

ガヤの状況にはいろいろあり、

たとえば、ふたりの主要人物が、

いい争いからけんかになるときに野次馬として入ってくる

背後あるいは周囲のガヤ。

また、主要人物がバルコニーなどから演説しているときの群衆の反応。

また、たとえば暴動や乱闘。

じつにさまざまだ。

ラボ・ライブラリーに出てくるガヤを、

そこだけ流して物語をあてる「ウルトラ・ガヤドン」をやってみたらいかが。

ガヤはただ騒げばいいわけではなく、

ガヤに参加するすべての吹き込み者が、

それぞれ誰に向かって、どのくらいの距離感で、

なにをいうかを意識していなければならない。

結果としては一人ひとりのセリフを聴きわける事はできなくても、

きちんとしたセリフの集合体でなければならない。

とくに1列にきれいに整列した群衆なんてまずないから、

群衆の厚みをだすためには、主要人物、あるいは聴き手からみて、

声のでどころが手前から奥までの奥行きを感じさねばならない。

だから、前述した距離感はよほどたいせつなのだ。

というわけで、リアルなガヤはなかなかたいへんだ。

人数も必要だから、ガヤは主演、助演、ちょい役も参加し、

千人くらいの迫力をだしたいときは、

さらに数名のエキストラも加えて録音する。

この録音を担当するエンジニアも技術が必要だ。

マイクの位置、種類、卓(ミキシングする調整卓)のセッティング、

フェーダー(音量調整)の取り扱い、音質の調整など、

すべて練達の技が求められる。

たかがガヤ、されどガヤ。このあたりを手抜きしたらだめなのよ。

先月末の土曜日、現在勤務している武蔵学園の

中学入学希望者対象の第三回学校説明会が大講堂で開催された。

この説明会は春に2回、秋に2回開かれるが、

春の2回は昨年と同様、capacity1200の大講堂が

ほぼ満員になる参加者数だった。

12時30分受け付け開始、13時30分開会で、

いつもははやばやと11時くらいからやってくる方もいるが、

今回は11時30分に2人ほど見えただけなので、

出足はあまりよくないのかなと思った。

しかし、12時を過ぎるとかなりの人数が正門の受付テントに並びはじめ、

定刻少し前に開場すると、来るわ来るわ、

大講堂に向かってくる人波がとぎれない。

親子3人、母と子、父と子、夫婦、祖母と母と子、

母と子と兄弟、父ひとり、母ひとり、母と子と赤ちゃん…。

結局、大講堂は二階まで満員になり、

生中継する別室は300名入るのだが、

そちらも満員になり、

大講堂の後部にむりやりパイプ椅子を並べてなんとか対応した。

武蔵学園全体では職員は80名くらいだが、

高中の事務職は8名ほどなのでたいへんである。

ぼくは記念室長という立場だから、

開会前や閉会後に展示室の解説をしたり

質問にこたえる以外に役割はないのだが、

人が集まるイヴェントとなるとじっとしていられないのは悲しい性である。

昨春、ひょんな縁から中高の6年間、蒼き嵐の時間を過ごし、

生来の暗愚さゆえに希薄ではあるが、

基礎的な教養のたいせつさを学ばせ、

知的好奇心に点火してくれた母校に呼ばれ勤めることになったのは、

ひとえに恩返しのご奉公のつもりだった。

だが、教職ではないとはいえ、

私学という教育現場で禄を食むことを決意するのは、

ぼくのなかでは複雑だった。

なにせ34年も非公教育の世界にどっぷり身をおいてきたのは、

学校教育では成し得ない学びや共育に

命がけで取り組む価値があると確信してきたからだ。

もちろん学校教育を否定していたわけではない。

文科省、すなわち国家が教育を管理することへの批判、

疑問、懸念は少なからず抱いてはいたけれどね。

ただ、子どもたち、若い人たちの教育現場の力学、

ダイナミズムに直接関わるとするなら、

非公教育の可能性と魅力を選択した。

だから、いまさらどの面さげて学校に勤めるんだという自問はあった。

その決断の背景はいくつかある。

ひとつは前述したように青春の恩返し。

2つめは、ずっと横目でにらみながらきた別世界への抗いがたい好奇心と、

その世界に飛び込んで直接関わることで、

非公教育を改めて捉え返したいという思い。

そして最後は、人生ののこり時間を考えたときに、

新しい世界にチャレンジできる機会はそうはなく、

しかも歴史という新たな学びに向かえるという事実。

振り返れば武蔵での6年間は、

中学一年のときから本来の大学のような

アカデミズムの自由さと厳しさを体験できた。

いならぶ秀才たちに成績でおよぶことはなかったが、

ぶれない好奇心、群れない孤独を恐れない魂は学ぶことができた。

そんな学校に関心をもち、入学を考えたいと

今日やってきた1500名をこえる方がたのお子さん

全員に入学してもらいたいと思う。

しかし、学校という組織は定員というものがあり、

そのためには入試という選抜をしなければならない。

これはやむを得ないことなのだが、

入試のために小学生の、

その時代にしかできない素敵に無駄な時間が削られたり、

家族のストレスが増加して家族の平和が損なわれたりする話をきくのはつらい。

そんなわけで、毎日学校に通いながら、

悩みながら、学びながら1年半がすぎた。

なんてね。

写真は京都東山区の泉涌寺雲龍院(真言宗泉涌寺派別格本山)。

れんげの間、

悟りの窓、

迷いの窓。

|

|

|

|

|

三澤制作所のラボ・カレンダーをめくる。

今回は前置きが長いです。

グリム童話を再話したラボ・ライブラリー

”Seven At A Stroke"『ひとうちななつ』に収録されている

”The Wolf and The Seven Little Goats”『おおかみと七ひきのこやぎ』に

題材をもとめた作品だ。

描いたのは由井ひまりさん(中1/甲斐市・万行P)。

ひさしぶりに中学生の入選作品が登場した。

まずそのことに大きな拍手をおくりたい。

たしかに「ラボ・カレンダーの絵」に応募するラボっ子は

圧倒的に小学校中学年以下の子どもたちだ。

だからといって、描き手の年齢は選考の基本要素にはあまり含まれない。

あくまで作品本位である。

これまで紹介してきたように

・物語と深く楽しく睦みあっているか。

・しつこくこだわって描き込んでいるか

・どれだけ物語が好きか

・全力で勝負しているか

・フォルムのおもしろさ

・色彩の個性

・構図や奥行きやスピード感

などがぼくが担当した24年間のカレンダー選考の大きなポイントだった。

それらはおそらくいまも継承されていることだろう。

ただ、入選となるにはそれらに加えてカレンダーならではの要素も入ってくる。

すなわち

・横長の比率で描かれているか。

※勘違いして用紙を縦に使用した名作が毎年ある。

・季節感のパランス(冬ばかり夏ばかりというわけにもいかぬ)

・1か月、壁にかけておけるか。

※たとえばおどろおどろしすぎて、

絵画作品としてしすばらしくてもいろいろなところ

(医院や福祉施設などにも寄贈される)飾られることを考慮すると、

うーむということもある。

さても、選考会で年齢が話題になるのは、選考委員から質問がでたときだ。

その多くは

・低年齢の子どもの作品の場合、おとなの手が入っていないか。

※これは残念ながら、毎年点数は少ないが存在する。

あきらかに全体のタッチの異なる複雑な曲線や微妙な折り返し、

細かい彩色など、直接におとなが筆を入れたか、

あるいは子どもの手をもって描いたと判断せざるを得ないものがある。

もちろん悪意によるものではなく、子どもがこまって手が進まないときなど、

ついつい善意の思い込みでそうしたことが

行なわれてしまうこと自体を非難してもしかたない。

親子で楽しく共同で描画活動することは、それはそれでアリだからだ。

でも、ラボ・カレンダーの絵の活動は教育プログラムであり、そもそもが

・子どもたちの描画活動を激励しよう!

・だから1年にいちどくらいは、

絵の好きな子もあまり好きでない子もひとりで大きなサイズの絵を全力で描いてみよう!

ということからはじまったのだ。

だから、最後までひとりでがんばるのがおやくそくなのだ。

もうひとつ年齢が話題になるのは、今回のように高学年、

とくに中学生以上の応募作品。

近年はどうかわからないが、

ぼくが担当していたときも中高生による作品は毎年10点以上はあった。

いまの学校教育のシステム、流れからいくと

学齢があがるほど描画から遠のく。

それだではなく、美術そのものからも遠ざかってしまう傾向がある。あかんよね。

だからいきおい、「ラボ・カレンダーの絵」の活動が

幼児~小学校低学年むけのような印象になってしまった。

ラボ活動でライブラリーの絵本を通して

すばらしい絵画作品と幼いときから出会っていることは、

じつはとっても重要なことなのだ。

つまりそれさえもなければ、一生、

すぐれた美術とまともに出会わない可能性が、

国立大学文科系学部廃止とかトチ狂っている今後の学校教育では

ますます高くなるかもしれぬ。

話をもどす。

ラボ・カレンダーの絵に中高生が応募してくる場合、

技術的にはすぐれている作品がほとんどだ。

独学にせよ課外活動にせよ、

それなりに日常的に描画に時間を割いているのだろう。

そういうラボっ子が、どうどうとラボ・カレンダーの絵に

応募してくれるというきもちがうれしいではないか。

だが、選考委員のおっちゃんたちは

「中高生の応募は貴重だから入選に」になどとはけしていわない。

むしろ「この年齢で、これだけの画力があったら、

もっと突っ込めるし、もっと自分の絵が描けるのではないか」

となることが多い。

というのは、オリジナルもびっくりの原画そっくり超絶テクで、どうだ!

という作品が高学年の作品にはありがちなのだ。

もちろん、すばらしい絵を模写するのはいい練習法だし、

画力の基礎をきたえる作業のひとつだ。

でも、ラボ・カレンダーの絵では、そうやってきたえた力で、

自分のイメージを展開してほしいのだ。

原画そっくりだと、物語とその人に関係が見えないのだ。

さて、ようやっと由井さんの作品について。

ライブラリーのオリジナルの絵本の絵は

野見山暁治先生のいわゆる抽象画だ。

御年、94歳にしてなお現役の偉大なアーティストだ。

ぼくはラボ・ライブラリーの絵をはじめて描いていただく先生をくどくときは、

必ずこの野見山先生の絵本を必殺技で用意する。

「こんなに自由にできるんですよ」

「こんなすごいアーティストがたのしんでるでしょう」という無言の圧力である。

やらしいね。

そうすると、たいていの場合、「これ売ってください」とか、

「えっ、いただけるんですか」となる。そうなるともうことわれない。

なかにはこの絵本を抱きしめてはなさなかった人もいる。

そんな野見山先生の絵が原画だがら、

由井さんの作品が原画の模写でないことは歴然。

ただ、このグリム童話はたいへん有名だから、

(明治20年に日本に紹介されていて、グリム童話のなかではいちばんはやい邦訳がある)世界中でいいろな絵本があるのでそれを参考にした可能性もある。

というわけで、やらしいはなしだが、いろいろと検索してみた。

だが、みつかったのは圧倒的にコミック調、

アニメ調にデフォルメしたものが多く、

いかにも子どもにおもねた絵本ばかりだった。

唯一、アーティスティックといえるのはぼくももっている、

せた・ていじ訳によるフェリクス・ホフマンの絵本だが、

これは由井さんの絵とはまるでちがう。

なにか作品をけなしているようで気まずいがここからはほめる!

いいわけではないが、中高生の作品の場合は、

技術だけでなくいろいろな情報、

さらには意図や意志をもって絵にむかうことが多い。

というか5歳児のように無心で描くことは困難なので、

なかなか見方がむずかしいのだ。

しかし、やはりさすがは入選作品である。

正直、デッサン力、画力はこの年齢のなかで、

とりわけ技術的にとびぬけているわけではないが、そんなとはどうでもいい。

とにかくあたたかくやさしい。

かあさんやぎとこやぎたちのフォルムは、

おそらくなにかを参考にしていると思うが、

それは逆にいいことだ。

由井さんくらいの年齢、画力だったら想像で適当に描くより、

きちんと観察したほうがいい。

自分で描いてみればすぐわかるが、

動物の身体を描画するのはなかにかたいへんだ。

『うみのがくたい』の丸木俊先生もあの絵に2年かけているが、

魚たちの動きがむずかしいので

「おさかな博士」のような少年にアドヴァイスをうけたりした。

また、『おどりトラ』のチョン・スクヒャン先生も

動物園にトラをなんども見にいったりした。

でも、トラは夜行性なので昼間はほとんどゴロゴロしていて

あの物語のような落下する動きなどしてくれない。

そこでやむなく、タンスの上に猫をあげて

ジャンプしてくれるのをスケッチしたそうだ。

由井さんはやぎファミリーを擬人化しながらも、

動物としてのやぎの顔や手足や毛の質感をみごとに描いている。

それでいて、ケモノくささがなく

ソフィスティケイトされているところがおしゃれである。

由井さんとこの物語の活動体験はぜひうかがいたいところだが、

とにかく彼女がこの物語が好きなことは十分わかる。

これはあくまで想像だが、自分のグルーブか、

あるいは小学生といっしょにかなり濃厚に

『おおかみと七ひきのこやぎ』に取りくんだのではないだろうか。

何回も書いたことだが、テーマ活動はざっくりいえば

「物語が好きになる活動」だ。

はじめは絵や音楽の個人的印象で、なんとなく好みじゃないなと思っている物語も、

テーマ活動に取り組み、発表をむかえるころになると、

ほぼみんながその物語を大好きになっているという経験則は、

ラボ関係者ならおわかりだろう。

まあ人間関係もそんなところがあるけどね。

由井さんがこの物語を好きなんだ(もっとも、好きでなければわざわざ描かないよな)

と思ったのは、なによりも七ひきのこやぎたちを、

それぞれ衣装の色をかえて描きわけていることである。

ご承知のように、グリムの原話にはこやぎたちには名前はない。

あくまでも無名である。

それにあえて名前をつけたのは再話者である「らくだ・こぶに」だ。

グリム童話という香り高い原石を、超人的なことばの技巧でブリリアントカットし、

さらに間宮先生、野見山先生という音楽と絵のマエストロが

研磨や台座づくりに参加して、

まったく新しい宝石にしたのがこのラボ・ライブラリーだ

(ことばの宝石箱とはまさにそういうこと)。

映画や舞台もそうだが、

もともとの原作、原案、テキストによいものがあってこそ成り立つから、

ライブラリーの場合ももとになる物語

(オリジナルも含めて)たいせつなのだね。

また話がそれたが、こやぎたちに名前がつけられたことによって、

テーマ活動はいっそう楽しくなった。

らくだ・ごぶに氏が「テーマ活動の展開」を想定して

名付けを行なったかどうかはわからない。

一度、個人的にそうした質問をしたことがあるが氏は明確にはこたえなかった。

ただ、安易な「テーマ活動のやりやすさ=劇的再表現のしやすさ」

などの皮相的、superficialな考えは常々真っ向否定し、

「むしろ表現のしにくさとの煩悶のなかに学びと成長がある」

といいきっていた人だから、もっと別の文学的、物語的視点があるはずだ。

当時、らくだ・こぶに氏自身は、「この七はひとまとめではなく六と一」と書いているが、すべての手のうちをさらす人ではなかったから、

考えさせるためのしかけとも思える。

また、七は三とともに昔話の世界ではmagic numberである。

七と三がつくおはなしのなんと多いことか、

主人公や敵対者の行為が三回くりかえしもおやくそくだ。

この点について展開すると、とんでもない長さになるのでまたにしよう。

ともあれ、由井さんはそのしかけの意図を感じとって、七ひきを描きわけた。

このカレンダー作品のそれそれぞれのこやぎの名前も考えてみたが、

それにはふれないでおくのがよいだろう。

でも、彼女のなかでは、きっちりと個別の人間性

いやこやぎ性が明確になっているはずだ。

衣装の彩色も中間色的ながら鮮やかで「いい感じでおしゃれ」なのだが、どうしてそれぞれのこやぎをこの色にしたのかはぜひきいてみたい。

また、チェックをどのこやぎにも遺書にとりいれて

「ファミリーおそろ感」をだしているのもにくいではないか。

チェックの太さのそろい方、交差する部分の色の濃さなどは

じつにていねいな仕事で魅力的だ。

チェックはデザインの基本であり、タータンチェック、グレンチェック、

アーガイルチェック、マドラスチェック、バーバリーチェック、タッターソールチェック、伊勢丹チェック(?)など20種以上あるが、

このチェックは由井さんの名前をとって「ひまりチェック」と名付けよう!

さらに左側においた母やぎの母性もあたたかい。ここでなくてはだめだという位置にびたりと描かれている。こういうところは、感覚のよさであり絵に親しんでいることのあかしだ。もちろん、由井さんのなかに潜在する母性があたたかいしるしでもある。

さらにさらに、ぼくが感動したのは背景の描き方(処理ではない!)。

こやぎたちの衣装の色にリンクさせ、

あわく境界をにじませているのはかなり高度な技だ。

すかしのように描かれている花びらもすてきだ。

とくにこの境界のにじみのゆるやかさがいい、

これがなければもしかすると、ただ「うまいなあ」で終わったかもしれない。

計算されているようで自由闊達、でもたしかな造形がある。

ぼくが今も大好きなイラストレーター、故・ペーター佐藤氏

(エアブラシやパステルの美人画で有名。ミスタードーナッツのパッケージや

「サンデー毎日」の表紙。49歳で急逝)を彷彿とさせて泣ける。

※由井さんには画材もきいてみたい。(やはりパステルだそうだ)

いろいろ高学年の絵についてごたくもならべたが、

かみや・しん先生のいうように「絵を描くのは心の練習」だ。

来年はもっと多くの中高生にカレンダーの絵に参加してほしい。たまには描いてみようぜ!

で、長くなったついでにもう少し書く。

『おおかみと七ひまのこやぎ』が収録されているSK14が刊行されたのは1978年の6月だ。その夏、ぼくははじめてラボ国際交流の事務局引率者としてミシガン州に78名の子どもたちと参加した。まだ25歳の若造だった。

そのとき、ぼくは出たばかりのこの絵本をもっていった。

ステイの中盤、ホストファミリーの親戚の結婚パーティがその家の庭であり、

ぼくも招待された。

新郎はぼくと同年でドイツの米軍基地に駐留していたときに

ドイツ人の娘さんと知り合い、めでたく結婚することになり

兵役あけとともにつれてかえってきたのだ。

新婦はまた20歳のお嬢さんで、

英語はなんとか日常会話ができるくらい。

ミシガンはいいところだが、

なにせオハイオとの州境近く

なにもないまったいらな地平線までトウモロコシ畑。

まわりはしらない人ばかり。

たよりの旦那はおだてられてバドワイザーでできあがり、踊りまくっている。

新婦はさみしいかぎりだ。

声をかけようかと思ったが、

なんの関係もない日本人の兄ちゃんにはなすすべもない。

そこで、ふと思い立って『ひとうちななつの』絵本を見せ、

「これはあなたの国の物語でしょう」と話かけてみた。

するとグリムという英語と4編の物語のタイトルがわかったのだろう。

それまで暗く沈んでいたドイツからきた花嫁の顔が、ぱっと輝いてこういった。

「グリムはわたしたちの国がほこるおはなしの王様です。

なんで日本人のあなたがしっているんですか」

そこでぼくは、まってましたとラボのこと、

グリム童話は日本でも有名なことを一気に伝えた。

もちろん、彼女はSK14の4編の話をすべて知っていた。

調子に乗ったぼく総タイトルのSeven At A Strokeをドイツ語で発音してくれないかとたのんだ。すると彼女は深い湖のようなブルーの瞳で遠くを見ながら

"Siebene auf einen Streich”と静かに、でもはっきりといった。

その後ろのミシガンの森は一瞬でドイツの森になった。

物語が人と人をつなく力はすごい!

とぼくはそのときに確信し、この仕事をえらんでよかったと思った。

でも、そのときには8年後に

ライブラリー制作に参加するとは夢にも思っていない。

最後に絵を担当された野見山先生は94歳をこえても現役で活動されている。

先生は昨年、文化勲章を受賞されたが、

画業のほかにも戦没画学生、

とくに母校の東京美術学校から召集された者たちの遺作の収集・保存に奔走され、それが「無言館」設立へ直結した実績をおありになる。

また、名文家としても著名だ。

一冊紹介するなら自伝的エッセイ『一本の線』 朝日新聞社, 1990をぜひ。

さて、いきなり男性だらけの写真で恐縮だか、タイトルがらみのことを書く。

過日、矢崎三夫先生(武蔵高等学校中学校元校長)を囲む会が行われた。

矢崎先生武蔵を病気のため12年かかって卒業し、

東京外語大を経て武蔵の教員となり、教頭、校長をつとめられた。

ぼくが中1のときに組主任をしていただいた。

先生にはこの間、学園史に原稿を書いていただいているので

そのお礼にと、61期の後輩たちがセットした

吉祥寺の中華料理店におじゃました。

先生はプリントを用意されていて

(こんなプライベートな食事会でも学習するのがすごい)

途中から会話のテーマは一気に教育になった。

それは、ぼくも授業をうけた漢文の深津先生が矢崎先生に紹介した

「管子」のことばで、

矢崎先生はそれを座右の銘の如くたいせつにしてきたといわれた。

話しはかわるが

武蔵では幾何学と漢文という課目が中3からある。

この二つをカリキュラムに入れている学校は、中学校ではまずないし、

高等学校でも極めて稀である。

なぜなら、大学受験にはほとんど役にたたないからだ。

幾何学といってもユークリッドの平面幾何のみならず、

球面などの立体、非ユークリッド幾何学も入ってくる。

これなどは大学の学部レヴェルだ。

漢文も幾何学も、現在の実学化している大学のカリキュラム、

もっと露骨にいえば専門学校化しつつある大学ではほとんど出会わない。

漢文と幾何学はたいへん重要な基礎教養だが、

10代で触れておかないと一生であわない。

この日の61期のメンバーで東大病院で医師をされている方も、

最近の医学生の指導システムも医療技術論に先鋭化しすぎていて、

医師という自然淘汰に抵抗する作業、

命の現場に向き合う者としての倫理観、

philosophyという基礎がほとんどない。

とくに医学部を目指す学生はもう高等学校のころから

医学部受験に特化した勉強しかしないので、

それこそ漢文や幾何学などはまったくスルーだといわれていた。

日本の医療の未来に危機感を覚えるとも。

さて、矢崎先生が紹介してくださったのは

中国戦国時代(紀元前7世紀くらい)の法家の書物として著名な

『管子』の権修篇からの一節だ。

なお、法家は徳治主義の儒家と異なり法治主義を説いた。

儒家では価値が人格的に完成しているとされる

為政者の恣意に左右されるが、

法家ではあくまでも法による支配を絶対とした。

『管子』は、かつては管仲の作といわれたが、

内容の幅広さ、異なる学派や思想につながる

アイディアが混在することなどから複数の学士によるオムニバス的な書、

いわゆる雑家の書という評価が定着している。

『管子』は馴染みがないなあという人も、

「倉廩満ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る」といえば、

ははあんだろう。

「衣食足りて礼節を知る」はこれを短縮したものだ。こ

れも為政者はまず人民の衣食住を安定させることが第一だと説いたもの。

さて矢崎先生が紹介した『管子』は以下のとおり。

一年之計 莫如樹穀

十年之計 莫如樹木

終身之計 莫如樹人

一樹一穫者穀也

一樹十穫者木也

一樹百穫者人也

僭越だが意味を書いておく。

一年のプランは穀物を育てることに

及ぶものはなく、

※樹は、植える、育てるの意。

十年のプランは果樹を育てることに

及ぶものはなく、

※この木は、リンゴや梨などの果樹。

ケヤキや楠のような大木は十年では無理。

一生のプランは人間を育てることに

及ぶものはない。

要するに教育は一生と説いた。

続いて

一を育て一をゲットするのは穀物。

一を育て十をゲットするのは果樹。

一を育て百をゲットするのは人間。

かつて日本人は、日本および中国の古典の知識は

common senseとして身につけていた。

だから、「ことば」があった。

ことばを失えば心を失う、

心が貧しければことばは育たない。

そしてやはり同席した現在の武蔵の梶取校長(ヒゲの人物、ぼくと同期の45期で芸大声楽科卒、専門はドイツリートという変わり種)と確認したのは、

教育の結果、ゴールは社会に出てからどのような貢献を地域や世界や

人類にできたかということだ。

もちろん、社会的に評価されるような大きなことだけでなく、

平和な家庭を築き地域社会で活動するなどというのも立派な貢献だ。

いわゆるいい大学に入ることが高校教育の目標やゴールではないし、

いわゆるいい高校に入ることが中学での教育の目標ではない。

とはいえ、私立にしろ公立にしろ入試という選抜が存在するのは

やむを得ないが

定員というものがある限りいささか矛盾禁じ得ない。

しかし、だからこそ、基礎的な教養、文化、言語体験に

幼いときから触れることができる

ラボのような学校外教育の社会的重要性と責任は大きい。

そして、社会への貢献という意味では、

ラボは幾多のOBやOGがすでに照明してくれている。

自身とほこりと責任をもちたい。

この夏は85歳相談役(母)の体調不良もあって(現在は元気)

遠出は控えた。三澤制作所恒例の長野旅行やラボランド訪問も中止した。

しかし、夏休みが20日くらいあるので

ようすを見て近隣にはでかけた。

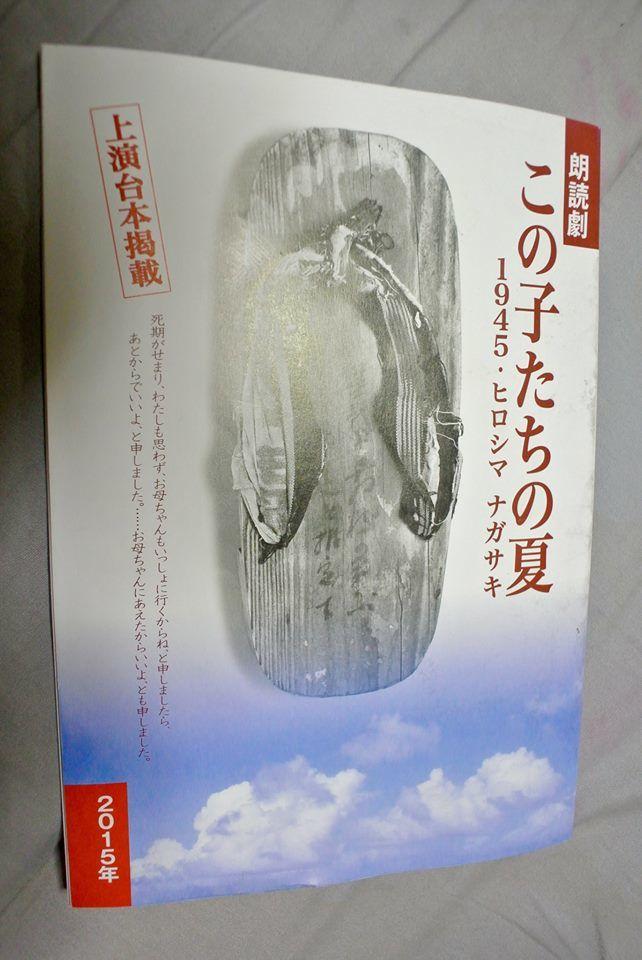

8月8日、三軒茶屋の世田谷パブリックシアターに

地人会新社による朗読劇

「この子たちの夏・1945 ヒロシマ ナガサキ」を観にいった。

ヒロシマとナガサキで原爆の犠牲になった子どもたちの母親、

そして子どもたちによる手記や体験談で構成されるこの朗読劇は、

戦後40年にあたる1985年から

地人会によって2007年まで夏に各地で上演されてきた。

同年の地人会解散後、2011年からは地人会新社が引き継いで現在に至っている。

ずいぶん前から一度観たいと思っていたが、

己の行動力の無さゆえに機会を逸していた。

それが今回、観にいくことになったのは、

大学の同期で、ラボ時代もライブラリー制作で共に作業した

翻訳家・通訳の鈴木小百合さんから案内を受けたからだ。

鈴木さんはもう20年以上にわたって

この朗読劇の英語台本翻訳と上演会場での同日通訳を担当している。

朗読は基本的には感情をあまり入れずに語るものだが、

これは朗読劇なので、抑制的ながらも感情がこめられ、

場所移動程度に身体的表現もある。

だから絶叫したり走り回ったりするよりも、

そのぎりぎりに抑え込んだ表現が、

「この子たちの夏」をよりリアルに、よりシリアスに伝えたと思う。

出演したのは、旺なつき、加藤かずこ、島田歌穂、原日出子、

根岸季衣、高橋紀恵の女優5名、そして声だけの出演で北村和夫。

語りは皆さんすばらしかったが、

個人的には根岸季衣さんが凄かった。

親や兄弟、友だちを原爆で失い、

自らは奇跡的に助かった少年の作文を読んだときは

(衣装は全員麦わら帽子に夏ものシンプルなワンピース)、

目の前にその少年が立ち現れたとしか思えなかった。

それから、特筆すべきなのは、sequenceの変わりめに

被爆者による短歌や俳句が読まれるのだが、

それを普通の中高生が担当していることだ。

それらは当然にも彼らの日常語ではなく、

またいわゆる素人の読みだから、

女優たちのプロの語りと比較することはできない。

でも、ともすれば棒読みになりそうな、

でも懸命な中高生たちの歌詠みから、

逆になにを伝えたいのかと洞察しながら

前のめりになっていた自分にハッとした。

こうした作品に、いわゆる子役や劇団の子ではなく、

一般の中高生が参加するというやり方は意義があると思う。

朗読劇は100分。あっという間だった。

ハネてから大学の同期仲間と鈴木さんのご友人という

ミックスグループで食事にいき盛り上がった。

その段取りをしてくれたのは鈴木さん自身。

おそらくこのメンバーのなかでは最も多忙と思われるのに、

すごいエネルギーだ。

プログラムにも書いてあったが、

「過去を語ることは未来を信じること」だ。

そして、いつもいうことだが

「行動する者は未来を信じる力がなくてはならない」。

未来を信じる力、それをぼくたちは希望とよぶ。

それこそが全ラボ・ライブラリーに共通するテーマだ。

|

|

|

|

|

先週の日曜日、7月26日にひさしぶりにICUにいった。

春の桜隧道は緑のトンネルにかわり

まぶしい光の奥で教会がゆれているようだった。

この日は一橋大学(1部校!)との練習試合で

激しい運動にには不適切でもあったが

十分な水分補給のタイムアウトをとること

ハーフタイムをたっぷりとり、

試合自体も短めにすることで無事にゲームができた。

10時試合開始なので9時10分には到着したのだが

その20分後にすぐ近くの調布飛行場ら飛び立った小型機が

離陸直後に民家に墜落するという痛ましい事故があった。

ぼく自身も2013年にこの飛行場から飛び

空撮をしたのでひとごとではない。

謹んで事故で亡くなられた3名の方のご冥福を祈念する。

三澤制作所のラボ・カレンダーをめくる。

はげしくも葉月である。

燃えるような暑さはなかなか堪え難いが

この季節は若い命が大きく力をつけ

全方向に成長する。

そのエネルギーの輻射熱で高温なのだと思いたい。

キャンプ、国際交流、受け入れ。

それぞれは今はまだ小さな物語かもしれない。

だが、やがては世界へとつながっていく。

世界のあらゆるできごとに興味と愛情をもち、

自分と異なるものに耳を傾け

まなざしをむけ、心をよせ

掌(たなごころ)をあわせることができる

やさしくてたくましい人になって

諍いなき世界を築く力を身につけていくはずだ。

夏はそのための心の筋トレシーズンだ。

昨夜、帰宅するとエアコンがタイマー作動しておらず

(単に設定し忘れただけ)

どっと汗を吹きつつ、カレンダーがかけてある

三澤制作所事務室のあかりをつけた。

この部屋はもともと空調がないので

大急ぎで写真を撮り、

予備のカレンダーをもって

涼しい部屋に移動してから

じっくりと眺めた。

絵はインドの民話、”Rum Pum Pum”に

題材をもとめたもの。

描いてくれのは藤・惺也くん(小4/八千代市・角P)だ。

なんといっても、もろにガンをとばしている

クロドリ(クロウタドリ)の目つきの迫力がすごい。

それはだれしも気がつくことだと思う。

配偶者を権力者に誤解で拉致されるという

不条理のきわみに

怒りにもえて武装したクロドリ。

この目つきの鋭さは尋常ではない。

もちろん、そういっては失礼だが

偶然こう見える結果になったのかもしれない。

子どもたちの絵には

そうした「たくまずしてそうなる要素」が常にある。

だが、やはりこの物語を聴いて聴いて聴いて

クロドリに心を寄せていなければ

この目にはならないと思う。

惺也くんと、”Rum Pum Pum”の関係をうかがってみだい。

目の話はまた後でするとして、

ぼくはこの絵の色みがものすごく気に入った。

クロドリの深いセピア、

クルミのからのかぶとと嘴の「いい感じで抜けたオレンジ」。

また”Rum Pum Pum”の音源でもあるカエルの皮の

あざやかなきみどり。

どれも濁らずすっきりしていておしゃれだ。

原作絵本の鮮やかな色みとは別の個性が出ている。

すごいなあ。

ふつうこれだけ濃いセピアを、これだけ広く使うと

絵はどうしても暗く沈んでしまうのだが

以下に列記するすんばらしい技術で

この絵をすんばらしいものにしている。

・前述したように色がスカッと抜けていること

・クロドリのフォルムが力強くかつ意志が漲り、動きがあること

・背景の水も外側にむかって

明るくグラデーションのように諧調をつけていること

・水の流れや魚たちの動きもリズムをつくっていること

で、いま気づいたのだが、

尻尾や翼の先のパープルもかなりおしゃれで、

クロドリの身体、太鼓やかぶとなどと

とてもいい関係をつくっている。

穿った見方かもしれないが

惺也くんのなかでこの物語が単なる復讐譚におわらす

もう少し深いものにふくらんでいるために

おしゃれでかつ力強い作品になっている気がしてならない。

だから、よけいこの目が迫力がある。

暴力性、復讐心だけを描いたらこうはならないはずだ。

もう少し細かく見ていこう。

魚たちの大きさに変化をつけているのもすごい。

なかなでかできそうでできない。

単にまねするだけなら、体力や根気が続かないからだ。

カレンダー入選作品にほぼ共通する必要条件は

徹底的に細部まで描き込んでいることだ。

これは技術の問題ではなく、その物語に対する

思いの深さがなければできない。

It’s a matter of your HEART. なのだ。

ディテールのひとつひとつにいろいろな描き込みがあり

見るたびに発見がある。

「いつまでもみていられるわあ」というやつだ。

さらっと見ただたけではもったいない。

8月の間、毎日1回は見よう。

賞味期限の長い作品てあるぞよ。

蛇足のようだが、クロドリの目は画面のどまんなかで

身体全体はやや左においているのもうまい。

これで奥行きとスピード感がグッと増している。

これはとてもだいじな点だな。

クロドリは基本的には「歌うたい」だ。

表現者、表現芸術者だ。

だから本来、こんな武装ともいえない武装をして

権力者に無謀ともいうる戦いをいどむなど

まったくの想定外だ。

クロドリがにらんでいるのは

配偶者をうばった権力者であることはまちがいない。

だが、同時に、

無茶でもなんでも、

相手がどんな強大でも

たちむかわねばならいときがあるんだと

ぼくたちに発する警告でもあると思う。

諾々として大きなものに巻かれるな

日常の慰安に流されるなと

クロドリはおそろしい目でいう

「きみのたいせつなものをまもれるのか」

「きみのまもらねばならぬものはなんだ」

子どもたちは常に時代の先端を生きている。

いや、先端に立たされている。

惺也くんが昨年この絵を描いているころから

社会状況は一気に閉塞に向かっている。

勘違いでクロドリをの妻をうばった権力者と

現在の為政者が、ぼくには重なってみえる。

子どもたちの絵にそうした社会的、政治的な話をもちこむのは

不適切かもしれない。

でも、先端を生きる子どもたちは

ぼくらよりもよほど敏感に時代を感じとっている。

だから、クロドリの目は

こんなにもおそろしいのだ。

ぼくが毎日勤務している武蔵学園記念室には

白雉の剥製が展示してある。

白い雉が武蔵のアイコンであるのは、

『続日本紀』「称徳記」の

「神護景雲二(768)年、武蔵の国より白雉が献上された」

という記述に基づいている。

称徳天皇(第48代)は第46代の孝謙天皇の重祚(ちょうそ)で

史上6人目の女性天皇だ。

創立時の徽章を定めた記録にも、その理由として

「雉は吉瑞(よいことの前兆)の鳥であり、

さらにめずらしい白雉が武蔵の国からでたことは

学校・国に貢献する人材を多数輩出することにもつながる」とある。

この白雉の剥製は、1972年、

武蔵50周年の折に秋田県本庄市の野鳥研究家、

繁殖家である佐藤栄一氏から寄贈されたものだ。

佐藤氏は剥製を寄贈した後、武蔵に招待され、

正田建次郎学長・校長(数学者、美智子皇后の叔父)と対談しており、

そのときの録音カセットテープが先日見つかった。

ラジカセの内臓マイクで録音したもので

ノイズが厳しかったが、 PCに抜いて加工して聴きとることができた。

佐藤氏は当時39歳。すでに著名な鳥の繁殖家で、

神奈川県のこどもの国に200羽の鳥を放鳥したりしている。

また、日本野鳥の会の発足に関わった中西悟堂氏とも交流があった。

氏によるとこの白い雉はアルビノではなく、

5年くらいかけて体色の薄い雉を交配させた結果だという。

しかし、佐藤氏は、けして自分が「作った」のではなく、

あくまで生まれたのだと正田先生に熱弁をふるっている。

さらにテープを聴くと、

佐藤氏は当時武蔵で美術教師をされていた洋画家の伊能洋先生と

懇意にされていて、武蔵のシンボルである白雉をぜひ描きたい、

そして白雉など想像上の鳥と思っている生徒たちに

本物を見せたいという伊能先生の熱意に共感して

寄贈を決めたということが判明した。

なお、伊能先生の兄上の敬先生も武蔵の教員をされていて、

伊能忠敬の七代目の子孫にあたる。残念ながらお二人とも故人である。

佐藤氏は、子どもたちに本物をという伊能先生のことばに

とにかく感動したようだ。

対談後半で氏は、

「鳥の写真をきれいに撮影したり、

分類や生物学的知識で立派な先生や専門家はたくさんいるけれど、

わたしのように何千羽の鳥を育て、

直接触れ合うことで鳥を学んだ人間はそうはいません」と自負された。

すると。それまで静かに佐藤氏の熱弁を聴かれていた

正田先生はおだやかに笑いながらこういわれた。

「いやあ、われわれ教員には耳の痛いお話です。

子どもに教えたいという先生はたくさんいますが、

子どもとこころから触れ合いたいという先生はなかなかいないのですよ」。

|

|

|

|

|

水無月のおもひ

木漏れ日に目覚めたのですか

やわらかな風に誘われたのですか

息苦しいほどの緑の葉の上で

口笛をふいていますか

せせらぐ小川の岸辺の

薄暗い木の根っこで

ひざをかかえていますか

小道の先でぼくや

ぼくじゃないだれかを

まっていますか

それとも

ほくが届きそうで届かない

ぼくのうしろの少し高いところで

ぼくといっしょに

この美しい午後に微笑んでいますか

どこにいるんですか

いつまでいるんですか

もうかえるんですか!

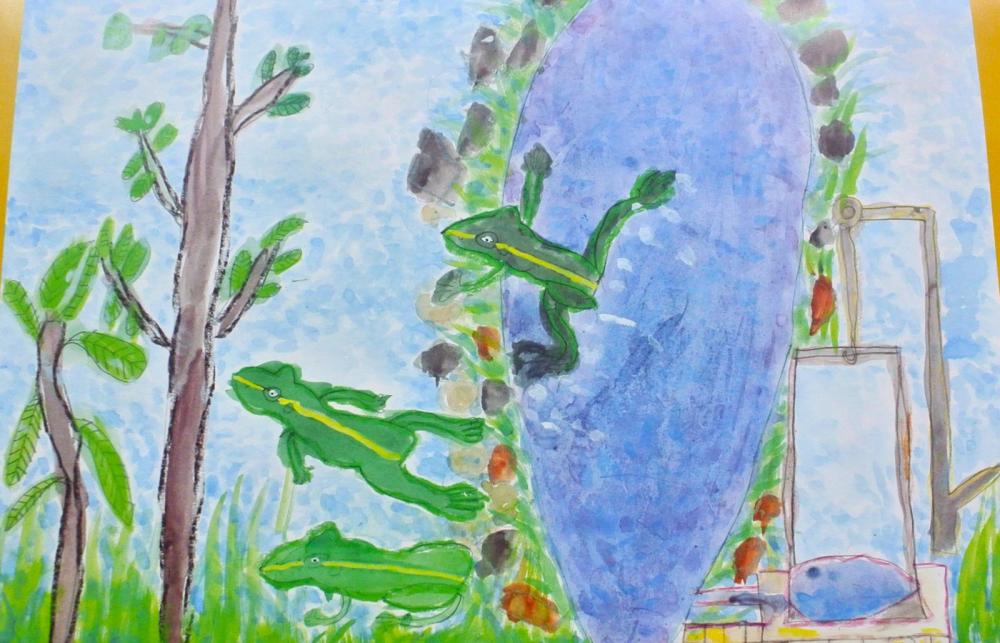

三澤制作所のラボ・カレンダーをめくる。

※今回は作品の情報がないとわかりづらいので

最初に少し説明があることをおことわりしておく。

文月である。1年の折り返しだ。

ゆうべ事務所のカレンダーをめくって、しばらく呆然とした。

一瞬、なんの物語かわからなかったからだ。

まさかSongbirdsから? Three Little Speckled Frogs?

だとしても絵柄があわない。

カレンダーの絵でその出典となった物語が即座に理解できないのは

はじめてのことなのでショックだった。

どんな場面かをちょっと考えることはよくあるが

本歌のラボ・ライブラリーがわからないことはなかった。

で、タイトルを見て「そうか」とわかった。

描き手の川野空(小4/佐賀市・高崎P)くん

(男子だと思うけど、ちがったらごめんなさい)が

題材もとめたのは

The Well Of The World’s End という

ジョセフ・ジェイコブズが編纂したイギリス昔話の1編だ。

「えーっそれしらない」という人のために

この絵の話をするまえに少しフォローしておこう。

ジョセフ・ジェイコブズは『3びきのコブタ』『ジャックと豆の木』

『くるりんぼうず』『猫の王』(以上SK10)、はたまた『トム・ティット』

『三人のおろかもの』(以上SK22)などの昔話が

ラボ・ライブラリーに収録されており、

その作品数はグリム兄弟についで多い。

じつはラボ・ライブラリーが独自の0.5インチ・アナログテープだった時代、

SK11(現在は欠番)というラボ・テープがあった。

それがジェイコブズのEnglish Fairy Talesを収録した

『イギリス昔話集』だ。

このテープはジェイコプスの原作をほぼそのまま音声収録したもので

英語のみで日本語はなく、テキストも英語だけであった。

その少し前の1974年12月に

SK10の『ジャックと豆の木』がリリースされており、

これはジェイコブズの原文の特徴をいかしながら

現代英語に再話したものだ。

しかし、なぜこの直後、ほぼ同時期にEnglish Fairy Tales

が刊行されたのかはわからない。

ぼくが制作にきた1986年には、

すでに言及した事務資料はなかった。

当時の機関誌にはおそらく記述や告知があったと思う。

その後、1990年にラボの物語がCD化されるときに、

このEnglish Fairy Talesはそのリストからはずれた。

理由としては、英語のみのライブラリーが

日常のパーティ活動としてとりあげられることは稀なことが

まず第一にあった。

English Fairy Talesは、中高生のグループで

自分たちで日本語をつくったりといった

チャレンジ的な活動に用いられていることはあったが、

ラボ・ライブリーが毎年増加していくなかで

パーティの共通ライブラリーとして揃える対象にはなりにくかった。

また、英語がジェイコブズによるオリジナルそのものなので

たいへん古い、ほぼ死語に近い語彙も含まれていたことも一因だ。

だから資料的価値が高いことは確かだ。

さらに、1989年にはSK22『トム・ティット・トット』がリリースされ

ジェスコブズの昔話をオリジナルのよさをSL10のようにキープしながら

あまり古いいいまわし(神宮輝夫先生が特大の英英辞典を三種調べて

やっと見つけた単語などもあった)などを現代語におきかえて

英日の通常のライブラリーのスタイルで楽しめるようになったことも大きい。

ジェイコブズのイギリス昔話の魅力、

とくにラボ・ライブラリーの素材としての魅力はたいへんなものだ。

なんといっても、英語のマザーランドの国が育んだ

ことばの魅力である。

長く伝えられてきて昔話には、英語のリズム、抑揚などの

英語という言語がもつ「音」しての基本的な要素が

モルトのように熟成されている。

そうした語り全体の魅力だけでなく

シャレや早口ことば、韻を踏んだセリフなどの言語遊戯もたのしい。

『3びきのコブタ』のでだしや、『くるりんぼ?ず』の自滅的早口などは

みなさんよくご存じの通りだ。

だから「シェイクスピア」「ナーサリー・ライム」「イギリス昔話」は

英語のマザーランドの三大宝石といってもいいと思う。

この宝石にまったくふれることなく英語を学んだなどとは

いってはいかんと、断言してもいいだろう。

また、昔話はその物語を育んだ土地の風や光をたっぷりとふくんでいる。

グリムの『子どもと家庭のための童話』が、北ヨーロパの

奥深い森の玲瓏さと大気の緊張感を伝えるように

ジェイコブズのイギリス昔話は

田舎道にまいあがる日なたの土ぼこりのような香りがする。

さらに、これはいうまでもないことだが

昔話には、その物語を育んできた人びとの

情熱、よろこび、かなしみ、怒り、そして生きる知恵などが

濃縮されてつまっている。

その生きる力という意味でいえば

イギリス昔話では、「ヒューモア」「アイロニー」「ナンセンス」

などの、人間の生きる力を豊かにする「笑い」がふんだんにふくまれている。

たとえばナンセンスは、「コモンセンスの国」の精神のバランスをたもつ

息苦しい常識や現実への挑戦や疑問であり、

論理をこえて心に響き、精神の核をたくましくしていくものだ。

またヒューモアは、王だろうと王女だろうと金持ちだろうと

「人間はみな大差なく、けっこうおろか」と

自分も含めて突き放して外から痛快に笑い飛ばしながら

「でも、人間はかわいくていいよな」という

人間への愛情にあふれる笑いた。

だから「ヒューモア」いわゆるユーモアは

かなり知的な精神であり、

教育者や子どもに向き合う者にとって重要なのだ。

さても、このThe Well Of The World’s End は

2013年にSK10がリニーュアル刊行されたときに、

4枚目のディスクとして、かつてのSK11English Fairy Talesから

9編を収録した際の1編であるということがわかった。

SK10のリニューアルはきいてはいたが、

English Fairy Talesをあらためて収録したといのは初耳だった。

そのへんのくだりは昨日、ラボ本部の制作局にうかがって確認した。

そのときは、事実のみの確認に留め、収録した理由はきかなかったが

English Fairy Talesは、ぜひ英語だけで楽しむ経験

英語だけでそのリズムや音を味わう体験をしてほしいと

かねてより思っていたから個人的にはとてもいいことだと拍手する。

さて、ようやっとThe Well Of The World’s Endの話だ。

この物語はイギリス昔話のなかでも

スコットランドとイングランドの境目あたり、

スコットランド南部の「ローランド」の伝承だとジェイコブズは述べており

さらに、ドイツの『カエルの王子』『鉄のヘンリー』などの話、

みなさんご存じの『かえめと金のまり』によく似ているとも記している。

ストーリィをざっくり書いておくと

「継母にいじめられていめ娘が、世界の果てにある井戸からsieve、

すなわちザルで水をくんでこいという無茶ブリをされ、

ようよう小さなおばあさんに井戸のありかを教わるけれど、

ザルでは水をくめないので泣いていると、カエルがあらわれて、

おいらののぞみを一晩きいてくれるなら水をくむ方法を教えるよという。

娘はまあなあんだという方法で水をくんで帰り、カエルの要求をきくと

(最後がちょっとこわい)カエルはハンサムな王子なに……」といったものだ。

やはり地域性というかイングランドの話とはとょっとふんいきがちがう。

ただ、流れるような語りはもちろん、

カエルが娘に語る井戸をくむ方法や要求が、リズムの心地よい

そして謎めいた美しい押韻詩になっているのはたのしい。

ようやっと川野くん(さん)の絵についてだ。

制作にきいたら、この物語は「ラボ翻訳大賞」というラボっ子に

光る言語感性で翻訳に挑戦してもらおうという企画の課題物語だったという。

で、川野くんの高崎パーティもとりくんだそうである

しかし、大賞の応募資格は小5以上だったので

川野くん自身は賞にはエントリーしていない。

て、ここからは想像の域を出ないのだが、

バーティでみんなで取り組んだのだろう。

とにかく彼はこの物語にインスパイアされて

「ラボ・カレンダーの絵」にエントリーし、

なんと入選という快挙をやってのけたのだ。

そのあたりの経緯はぜひうかがいたいものだ。

川野くんがどのようにこの物語と向き合い

どのようなきもちで絵を描いたのか。

もちろん、このライブラリーは聴いたと思うが

英語だけの音声である。

翻訳大賞という、ともすれば個人の作業になりがちなことが

バーティ全体でシェアする活動にふくらんだとすれば

これはもう、すばらしく魅力的な新しいラボ活動だろう!

井戸に水を汲むような装置が描かれていたり、

カエルが三匹いたりするのは

(ぼくはまだこのライブラリーを「つまぴらかに」聴いていないので

記憶で書いているので誤解していたらごめん)

ストーリィとずれがあるかもしれないが、

そんなことはもうどうでもいい話だ。

なんといってもカエルの躍動感はただことではない。

さらにそれぞれカエルのポーズを異なるように描き分けているから

よりスピード感が増している。

また、カエルが置かれている位置もいいパランスをつくった。

そらに色合いがすてきである。

全体に抑えているが、さわやかでふしぎな透明感がある。

「これが世界の果てなんだぜ」と、すっきりいわれているようで

じつにすがすがしい。

そして色数も控えめなのだが、同系色の濃淡を

ていねいに使用しているのもまいった点だ。

また、ほんの少しだけ使った赤系や黄色系が

とてもおしゃれなアクセントになっている。

さらにさらに背景も、ただの塗り絵ではなく緻密に

デリケートに筆を運んでいるのがすごい。

全体にさっと描いたように見えるかもしれないが

やはり仕事はとってもていねいだ。

この作品を入選にもってきた審査メンバーに敬意を表する。

イギリス昔話集を編纂したジョセフ・ジェイコブズは

生まれはオーストラリアのシドニーである。

彼はたいへんな座談の名手で

多くの著名人がジェイコブズと食事をしたがったという。

先月はじめ

午前9時に練馬区立豊玉東小学校の3年生51名(これで全員、2クラス)が

吉羽校長先生と担任教員の皆さんとともに武蔵に見学にこられた。

毎年、練馬区あるいは周辺の小中学校が見学にくるが、

ほとんどが総合的学習である。

この豊玉北小は徒歩で15分くらいだから最も武蔵に近い公立校だ。

昨年もきてくれて皆とても熱心なので好印象だったが、

今年もなかなか中身が濃かった。

ふつうは引率は担任だけだが、

の学校は昨年着任した吉羽校長が今年も来られた。

校長先生がいちばん好奇心いっぱいに話を聴かれていたのが印象的。

だから生徒もそうなるのかな。

解説は武蔵の元校長で植物がご専門の福田泰二博士。

ぼくは撮影とアシスタント。

まあキャンプの自然観察コースでいえば、

ぼくはコーチかシニアメイト役。ひさびさに血がさわいだぜ。

腕はさびてないな。

※上の写真は学園内の濯川財にある小さな不動明王を発見して

いろいろと考える生徒たち。この像は江戸時代からあるがラス歴は不明。

たっぷり80分のコースだが皆集中力があった。

最近、小学校でも授業中に立ち歩いたり、

出ていってしまったり、おしゃべりがで授業が成立しないと嘆く

教員の話をよく聞く。

しかし、その場合どうしても原因を自分の外側、

すなわち子どもに求めがちだ。

だが、ちがう。

今の子どもに集中力がないのではない。

聴くにあたいしない非本質的な話だからだ。

子どもの知的好奇心に寄り添っていないだけだ。

濯川上流の喜寿縞付近で。水をさわる。後ろのスーツが吉羽校長。

話はここから重くなる。

写真は1944年撮影。上野の岡埜栄泉堂の勤労動員時の集合写真だ。

武蔵高等学校高等科1年生と引率の鬼頭英一教授。

終戦1年前。生徒たちの顔は無邪気に明るいが、

戦局はすでに厳しく、本土空襲も始まっていた。

※岡埜栄泉堂は和菓子の老舗で日本サッカー界の重鎮

岡野俊一郎氏の実家。

このところ、戦後70年ということもあり、

戦時中の学校のようす、生徒や教員たちの記録をまとめている。

全般に武蔵の記録は創立以来かなり残っているが

戦争末期になるとさすがに少ない。

記録どころではなかったということもあろうし、

軍部の目にふれることを意識した大義名分的なものも多い。

また戦後、かなり数の資料が焼却された可能性も高い。

それでも、当時の生徒や教員の日誌や書簡、校務記録や

事務員のメモなどから、十分ではないが

戦時中でありながら、ひたむきに生きた

生徒や教員たちの姿をかすかにとらえることはできる。

そうした記録の展示をはじめたが、

そのなかで、教育のと戦争、学問の自由について考える縁(よすが)になればと思う。

写真は21期生が尋常科に入学したときの写真だ。

1942年の4月である。

彼らは中3の2月、つまり終戦の年の春から

「高円寺にあった陸軍気象部

(現在の杉並区立馬橋小学校と馬橋公園付近)に

勤労動員されて作業に通った。

その記録がのこっているが

当然にも、軍関係者の目にふれるものであったから、

その内容にはやや大義名分が先行している感があるが、

それでも当時の生徒たちのきびしい生活、

教員たちの苦悩が伝わってくる。

日誌は同年の8月19日までだ。

生徒たちは日曜日以外は早朝高円寺駅に集合し

徒歩で陸軍気象部にむかい、朝一時間だけ授業をうけてから

16時までビッシリ作業をしている。

途中は10分休みが3回、40分の昼食休みが1回。

作業の内容は各地の飛行場の微気象の集計や解析、

それに基づく天気確率の計算など、かなり高等な作業だ。

彼らは今でいえば中3の3学期から高1の夏休みの途中まで

その青春のみずみずしい時期に

勤労動員いう強制的な若年労働を強いられ

勉学の機会を奪われたのだ。

戦地で殺し、殺された兵士、

空襲で、原爆で、沖縄地上戦で惨殺された市民と同様に

学びの時間を奪われた勤労動員で酷使された少年少女たちも

戦争の犠牲者なのだ!

彼らが奪われたのは学びだけではない。

精神も肉体も削り取られるように蝕まれた。

陸軍気象部での作業は飛行場のデータなどの軍の機密を扱う。

したがって「混血の生徒は作業から省くこと」という

指令がでており、教師も生徒も傷ついた記録がある。

戦争の不条理、人間の尊厳を平然と否定する論理は、

武器を誰も持たない、戦地ではない街でも

人間を阻害していく。

戦争に関わる限り、後方であろうが非戦闘地域であろうが、

戦争の不条理が醸成するストレスは人間を襲う。

したがって、自衛隊の活動地域が増加すれば

精神的肉体的リスクは必ずや級数的に増加する。

それをリスクは増さない、戦争には絶対まきこまれないと

なんの根拠で断言できるのか。

勤労動員では成長期の少年少女たちが

劣悪な環境と貧しい栄養補給のなかで

厳しい労働や現在では考えられない危険な作業を強いられた。

事故による死亡、栄養不良による感染症、肺結核で

命を落とした生徒もいた。

日誌を見ていくと

たびたび空襲警報によって作業を中断している。

東京は100回以上空襲をうけているから当然だが、

3月10日をはじめとする大空襲の記述はほとんどない。

広島、長崎の新型爆弾の記述もない。

やはり情報統制、軍の検閲を意識したのだろうか。

ただ、さすがに3月9からの3日間は記述がとんでいる。

そして8月15日も一切記述がない。

日誌は19日まで続く。

敗戦の翌日も生徒たちは勤労動員に行っている。

考えてみればまだ占領軍本部はできていないし、

大日本帝国憲法下の諸法は有効であるから、

敗戦の混乱のなかで勤労動員終わりの指令もでていないのだ。

ただ16日にの午後には動員は解散する旨の予告があり、

働いた報償金、guaranteeが支払われるとの連絡がある。

おもしろいのは引率の教員が日数分の交通費も支払うよう交渉し

きちんと払わせていることだ。

17日には生徒たちが陸軍気象部の庭に集められ

「なぜ敗戦したか」の訓示をうけている。

それは「各地社会が縄張り争いをしたこと」という

意味不明なものと「日本の科学力が幼稚であったこと」

というそれ自体幼稚な訓示だった。

この後に及んでまだ軍の話を聴いているのはふしぎだが

当時の新聞の論調も翼賛的皇国的な匂いを引きずっていて、

しだいに「民主主義」風になっていく、

それには一週間くらいかかっているから、

8月15日を境にいきなり手のひらがえしで「さあ民主主義!」と

はしゃげたわけではない。

8月19日をもって武蔵高等学校尋常科3年陸軍気象部動員隊は

正式に解散する。

日誌の最後は生徒たちへの連絡で終わっており、

「各自自宅で待機し授業に備えること。授業は9月3日より再開する」

とある。

この動員隊の初期にリーダーとしての人間性が豊かで

また計算や分析などの作業でもすぐれた力量があり

さらに類まれな想像力の持ち主で皆に慕われた

米田助(よねだ・たすく)さんという生徒がいた。

しかし、彼は肺結核を病み、劣悪な栄養状態のもと

病態は悪化し続けた。

結果として米田さんはリーダーの仕事を親友に引きつぎ

自宅で療養を余儀なくされる。

米田さんは終戦の翌年の9月、16歳で世を去る。

帝大に進み理学者を夢みていたた聡明な少年、

運動も得意で片足とびで素早く動き

友人たちをおどろかせた輝く瞳の少年の未来は

戦争が奪っていったのだ。

最後に紹介する詩は同期21期の

林玉樹さんという方の追悼詩だ。

上の入学式の写真に米田氏も林氏もいるはずだが

まだ特定できていないのが残念だ。

昭和20年真夏、彼らは16歳、青春のまんなかにいたのだ!

こういう日に君は来たまえ

??級友米田助さんへの追悼詩??

太陽のひかりは白くて

ゆうべの雨で黒く濡れた土には

小さな破片のきらきらするような

空気がまぶしい

ふと日陰にはいったり

たまり水に手をつけたりすると

驚く程 つめたいんだ

こういう日に

君は来たまえ

にこにこ笑いながら

片足でとんで来たまえ

風は少しつめたいようだが

青い空を流れて行くさりげない雲を

もう一度しゃべりながら 眺めよう

気の早い奴はコートを着たりして

そろそろ校庭を歩き回っているかもしれない

でも君は 忘れずに皆のところに来たまえ

背の高い雑木の葉っぱも

まだ茶色に乾きはしない

こういう日にね

|

|

|

|

|

先週の午後、学園に練馬区役所の地域文化なんと課から2名やってきて

大講堂や学内を案内した。

濯川添いに東門の露場(ろじょう)にきたら生徒がいる。

ここはかつてぼくら気象部員が毎日観測をした聖地である。

1978年からはロボット化されアメダス観測所となり、

それも2年前に石神井公園北川に移転した。

東京練馬の気温は、ここから発信されていたのだ。

近づいてみるとヤギの親子がのんびりしている。

声をかけると、搾乳してます! と元気なこたえ。

さらに聞くと。加熱して飲みますとのこと。

露場は草いっぱいでヤギのストレス解消になるらしい。

きみたちは? ときくとヤギ研究会ですと、またまた元気なこたえ。

でも、まだ部には認めてもらえないんですとさみしそう。

がんばれ露場のなかまよ!

しかし中間試験の真っ最中にいい度胸だ。

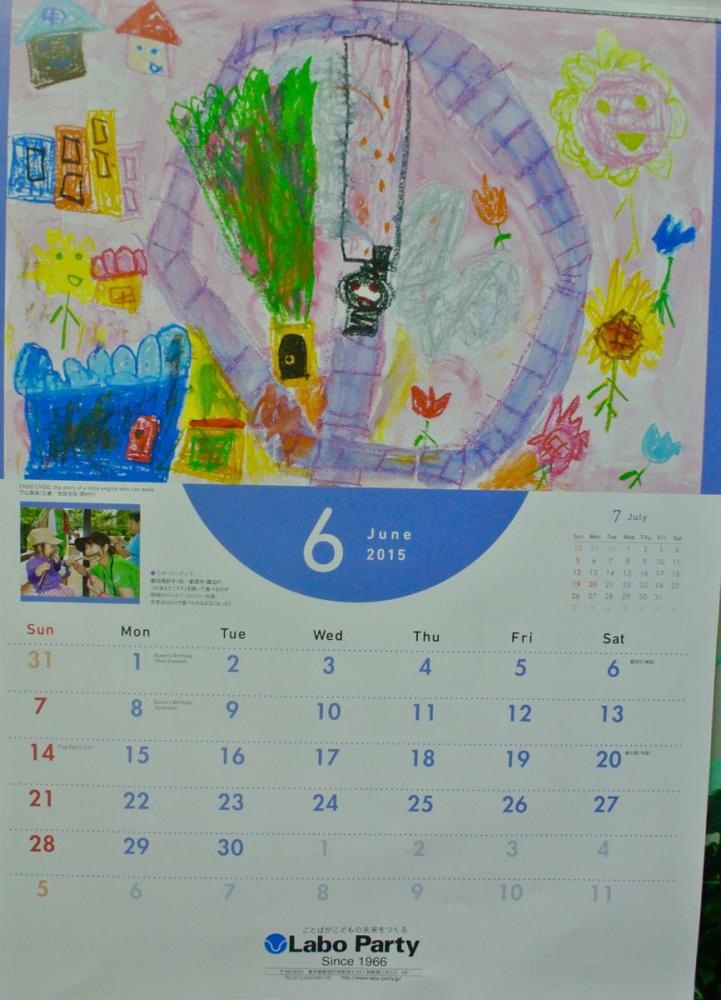

三澤製作所のラボ・カレンダーをめくる。

水無月である。

めずらしくフライイングせずに当月初日のアップだ。

※威張ることでもないが。

絵はアメリカの絵本作家、バージニア・リー・バートン

(Virginia Lee Burton)が28歳で描いた作品

”CHOO CHOO, the story of a little engine who ran away”

『いたずらきかんしゃ ちゅうちゅう』に題材をもとめたものだ。

描いたのは下山実桜さん(5歳/世田谷区・岡村P)。

ありがとう!

ピンクを基調にした楽しい配色は実桜さんのオリジナルだ。

原画はご承知のとおり黒一色だから当然である。

ただ、これは推測だが、絵本の表と浦の「見返し」に

バートンは、ちゅうちゅうの路線全体をカラーで描いているので

その色合いにインスパイアされのかもしれない。

だとすれば、これもまたすごいことだ。

とにかくこの物語が大好きで、そして「ちうゅうちゅう」が大好きで、

そのエネルギーだけで描ききっているのがすがすがしい。

自由闊達、まったくとらわていない。

元気よく、毎日ひたむきに走るちゅうちゅうに

「がんばれ、おうえんしているよ」という実桜さんのきもちが

ストレートに伝わってくる。

まわりの花も街も、風景もちゅうちゅうをチアアップしている。

主人公のちゅうちゅうは、意外に小さく中央に描かれているが

ちょっと見には軽く描いたようだが、じつは表情があるし、

ものすごく心がこもっているのが感じられる。

オカルトっぽいかもしれないが、

ことばに「言霊」があると日本人は信じてきたように

絵にも「ことば」と同じような力がある。

すなわち心をこめて描いた絵にも魂の力は宿るのだと思う。

「絵霊」(えだま)とでもいうのだろうか。

とにかく人間の心からしぼりだされた表現は

ことばでも絵画でも音楽でも、

命をもちそれ自身で語りだすのだと思う。

しかし、原作の絵本を知らない人には、なんの絵かわからないだろう。また、知っていてもあまりの自由さに首ひねるかもしれない。このぶっとび方についていけないかもしれない。

これだけとらわれずに、しかもこれだけの大きさの絵を

まったく余白をまこさず全画面を彩色し、

さらに細部を描き込むのは

なみたいていのことではない。

実桜さんの5歳いう年齢からすれば、

ものすごい体力と精神力だ。

だから絵霊がいてもおかしくはない。

なんどもいうが、この画用紙長さは実桜さんの肩幅よりきっと広い。

だからとても巨大な紙に見えているはずなのだ。

かつて画家のかみや・しん先生(『まほうの馬 シフカ・ブールカ』『エメリヤンと太鼓』『十五少年漂流記』などの絵を担当)が

「絵を描くということは、楽しみでもあるけれど魂のトレーニングのようなものでもある」とおっしゃったず、実桜さんにとってこの画用紙に描くことし

まさに筋トレに近いハードさだと思う。

もうひとつ、これはライブラリーを聴いていないと

わからないのだが

実桜さんの絵はじつに音楽的だ。

実桜さんは絶対、繰り返しライブラリーを聴いていて、

堀井勝美さんによるあのでだしの

さわやかなリコーダーのメロディが

完全に身体にはいりこんでいるのだろう。

※あのリコーダーはまったくふつうのソプラノリコーダーで

小学校でつかっているものと同じ構造の「ちょっといい木製」。

演奏家がいいとあんな澄んだ音色になるのよね。

ライブラリーにおいて絵は空間的である。

他方、音楽は時間的だ。

そしてテキストは自在である。

だからテキストの暴走というと大げさだが、

ラボ・ライブラリーのような音声物語作品においては

音楽がテキストの暴走を抑え、時間をコントロールしている。

これはテーマ活動を体験したものなら実感できることだ。

たとえば物語のかわりめなどに7秒程度で流れる短い音楽は

「ブリッジ」といわれるが、

「一夜あけて」「しばらくして」などの

時間経過につかわれる。

仮に「ふたりはそのまま木下でぐっすり眠りました」

なんていうナレーションがあり

それを受けて流れる数秒の音楽は、

それからの時間経過を伝えるものになる。

だからいちいちテキストでいわなくても、

ブリッジの後にいきなり「さあ、今日はもりのむこうにいこう」などのセリフではじめることができるから、

説明的な語りがいらなくなるのだ。

それ以外にも音楽がコントロールしている

物語の時間はいっぱいある。

というより、物語の時間はテキストではなく

音楽が支配しているのだ。

この絵を描きながら実桜さんの身体のなかには

ちゅうちゅうの音楽とともに

物語の時間が流れいる。

色彩も自由すぎるかたちも、

あの音楽のリズムにのっている。

そして、きもちはどんどん物語の先に進んでいる。

描きながら実桜さんはなんどもこの物語を往復している。

だから、この場面がどのシーンかという問いは

この絵についてはあまり意味がないと思う。

いろいろと想像することは可能だが、

おそらく複合しているのではないだろうか。

そしてこの文を描きながら気づいたのだが、

ちゅうちゅうの物語のもつ疾走感、スピード感も

絵のタッチにでている。

うーむ、これまたたいへんなことだ。

原作者のバートンはこの絵本を長男のアーリスのために

彼が5歳のときに描いた。1937年のことである。

それからもう78年がたつが

まったく古い感じがしない。

いつ見てもおしゃれでかっこいい。

バートンは野菜を育てたり羊を飼育して暮らした。

素朴で自然との調和を愛したバートンは

文明による自然破壊に対して懐疑や

新しいものにとびつき、古きものを使い捨てる

消費文化に対して警鐘を鳴らし続けた。

『マイク・マリガンとスチーム・ショベル』『はたらきもののじょせつしゃ けいてぃー』『ちいさいおうち』などには

そうしたバートンの思いがあふれている。

そして集大成ともいえる『せいめいのれきし』は

ぜひもっていたい一冊だ。

バートンは、そうした強い精神をもちながら

子どもの心によりそい、子どものもつ自由をもとめる心、

成長がもたらす失敗と、それを通して知る周囲への感謝などの

子どもが身体を通して共感をもつことができる

ちゅうちゅうのようなキャラクターを描いた。

バートンは1968年、肺がんのため58歳の若さで他界する。

ないものねだりではあるが、もう少し作品を見たかった。

ラボの『ちゅうちゅう』の日本語は大山のぶ代さん。

英語はジェリー・ソーレスさんだ。

対照的な声質のマッチングがふしぎな魅力だ。

大山さんが認知症を患いながらも

お仕事への意欲を失っていないという

ニュースを先日読んだ。

プロフェッショナルは仕事をして

はじめて生きている実感がもてるのだと

頭がさがった。

次は残念ながらまた訃報である。

名優がまたひとり帰天した。

文学座の今福将雄さんが94歳で去る27日に亡くなられたとさきほど知った。

映画「日本のいちばん長い日」での畑俊六元帥

(戦後A級戦犯になるが死刑を免れる)役や

1968年の岡本喜八監督作品「吶喊」

(ATG作品でモノクロ、寺田豊主演で大谷直子のデビュー作。

ぼくは新宿明治通りのアートシアターに見に行った。中三だった)

が印象にのこる。

しかし、なんといっても今福さんといえば、

ぼくにとっては1990年のラボ・ライブラリー

『なよたけのかぐやひめ』の竹取りの翁「さぬきの造(みやつこ)」の役である。

ちょうどライブラリーがアナログの0.5インチテテープからCDに変更するときで、

ラボ最初のデジタル録音、しかもセリフもステレオだった。

収録は主に当時の日本コロムビアと

杉並にあったグリーンバードというスタジオでおこなわれたが、

ステレオでしかも話者の距離感や位置関係にこだわったため、

スタジオがかわるとマイクのセッティングあわせが当時はたいへんだった。

『なよたけのかぐやひめ』は、いうまでもなく

『竹取物語』に題材をもとめている。

天才、紫式部をして『源氏物語』「絵合わせ」の巻で、

『竹取物語』こそ「物語の出で来はじめの祖(おや)」、

物語のルーツだといわしめている古典中の古典だ。

作者は諸説あって特定されてはいないが、

おそらく「和名抄」を書いた源順(みなもとのしたがう)ではないかと思う。

海外の情報にくわしく、宮中の事情にも通じて

(かぐやひめにふられる男たちは皆、天皇の子どもとか、

右大臣以上のセレブであり、しかもモデルがほぼ特定できる。

さらにラストは天皇自らががくやひめに告る)、

また宮中になんらかの恨みかネガティヴな感情を抱いている者、

家族を失っている悲しみを知っている者……。

そんなデータから推理してくと源順の名にたどりつくのだ。

『竹取物語』のタイトルはラボのように「かぐやひめ」ではない。

あくまで竹取の翁が主人公だ。

非農民、竹を取り、竹でものをつくり、

それを商って活計(たつき)の道としていた翁は、

地域社会のなかでは下位に属し、

一般の団欒には近づけない存在だったはずだ。

ハメルンの笛吹き男や説教節の歌い手、

琵琶法師といった特殊技能者の悲哀のなかで翁は歳を重ねていったのだろう。

それが「かぐやひめ」という異常出生のオカルティックビューティを得ることで、

いちやく有名人となり、ひめへのオファーが殺到して

翁はマネージメントに取り組む。

その甲斐あって、ついにはセレブたちまでおしよせるが、

ラストはすべての記憶をなくし(羽衣をまとうのはその意)月に帰ってしまい、

翁はまたもにと戻るという、

アルジャーノンもまっさおの翁のジェットコースター人生、

すなわち翁のミステリーなのだ。

翁も媼も人のよい貧しい老人のようだが、

なかなかのやり手で、かぐやひめとの心理戦もおもしろい。

翁と媼が、なんとか帝に嫁がせたいと、

「おまえを竹のなかでみつけて大事に育ててきたが、

老い先短いわたしたちのささやかな願いをきいてくれまいか」と、

まずノーといえない状況をつくり

「育てていただいた恩義をわすれることはありません」と、

かぐやひめに大筋オーケーをいわせてから本題をもちだすあたりは、

かなりのしたたかさ。

しかし、かぐやひめも当時としては、まったく考えられない自立して

覚醒した精神のもちぬしだから、一筋縄ではいかない。

かぐやひめは月にかえるときに「不死の薬」を帝と老夫婦に託す。

しかし翁たちは、子をうしなった悲痛を

自らの不死でうめることはできぬとうけとらない。

帝もまた、遠くの高い山にもっていって燃やせと指示する。

それが不死の山すなわち富士山の名前のおこりだと、

物語は告げて終わる。

しかし、これはなんちゃってであり、

富士山の語源でもなんでもない。

そのことは当時の読者も、後の読者の紫式部も十分わかっていった。

ただ、こんな蛇足のようなつけたし的なepisodeが、

物語に救いをもたらし後味が濁らないようにしている。

物語の技術としてはすごい。

このあたりも式部はちゃんと評価している。

また、冒頭のほうでかぐやひめを一目見ようと

夜な夜な屋敷の周囲を這い回る男たちがあらわれ、

「夜這いのもの」と読んだとあり、

これが「夜這い」の語源だよといっているのもなんちゃってである。

夜這いの古諺は「呼び合い」であり、

一方的攻撃ではなかった。

これも読者たちは「うそ」と知りつつおもしろがったのだろう。

さて、今福さんに話をもどす。

『なよたけのかぐやひめ』の冒頭で、翁が竹の林に行き、

「よい竹育てよ。まっすぐな竹育てよ」と、

自らの命の糧である竹に思いをこめるセリフがある。

このライブラリーをお持ちの方は、ぜひ追悼のおきもちで聴いてほしい。

今福さんは「よい竹育てよ」目の前の近くにある竹にむかって語りかけ、

「まっすぐな竹育てよ」は、竹林全体によびかけている。

声だけで空間の広がりを演じ分けているのだ。

謹んで今福将雄さんのご冥福を祈念する。

竹は世界一成長が早い植物だ。だが、名優はゆっくりとしか育たない。

ここから先はラボ関係の話はちょっとしかでてきません。念のため。

ガラス乾板によみがえる青春の岐路

この写真は長らく学園の生物学教室に保管されていたガラス乾板を、

3年ほどまえに元校長の福田泰二博士がご自宅の暗室で現像されたものだ。

撮影された年月日や時刻は特定されていないが、

おそらくは1936年(昭和11年)か翌年の春であろうと思われる。

旧制武蔵高等学校第11期(文)生の集合写真であることは判明している。

彼らは1939年(昭和14年)に卒業しており、

当時の同類の写真から尋常科から高等科に進学したときの撮影と推測されるのだ。

写真の中央から向かってやや右の前列、

ノートを左脇にかかえて微笑む小柄で童顔の少年がおわかりだろうか。

少年は3年後、東京帝大法学部にすすみ、

大蔵官僚、大蔵大臣、内閣官房長官などを経て第78代内閣総理大臣となった

宮沢喜一氏である。

いたずらっぽい笑顔は、いかにも利発そうたが、

実際、宮沢氏は成績抜群で、

とくに幼いときから学んでいた英語は、

すでに会話はもちろん原書も読みこなす力があった。

卒業時には首席との記録がのこっている。

当時は寮でくらす生徒が多かったが、

宮沢氏は集団生活がいやで、

大森の実家から90分かけて江古田まで通学していたと回想録で述べている。

だが、これから書くのは宮沢氏のことではない。

宮沢氏と同様に成績優秀で、

かつ人格者として同級生や後輩から慕われた相浦忠雄(あいうら・ただお)氏の話だ。

後年、宮沢氏をして「彼が生きていたら、どちらが総理になったかわからない」

といわしめた人物である。

写真の前列左から3人め、右足を階段のふちにかけ、

膝の上に右手を置いている少年が相浦氏。

精悍で意思の強そうな、豪放磊落な性格であることが写真からも伝わってくる。

兄貴分ということばが似合いそうだ。

相浦氏は卒業時、成績では宮沢氏にわずかに届かぬ次席だったが、

そのリーダーシップのみごとさから特別に表彰をうけたという。

相浦氏もまた東京帝大に進学するが、

日中戦争はすでに始まっており、

軍部が力を増した日本は、

太平洋戦争という外交上最悪のオプションを

「防衛・大東亜共栄」などの大義名分のもとで選択する日が近づいていた。

武蔵で、宮沢、相浦らの1年後輩に近藤道生(こんどう・みちたか)氏がいる。

国税庁長官(第一銀行に関与)から博報堂社長となり、博報堂の売り上げを前年比170億円以上におしあげて博報堂中興の祖といわれた傑物だ。

ーその近藤氏が日経の「私の履歴書」で相浦氏についてふれている。それによると、昭和16年12月8日、下宿に友人がかけこんできて真珠湾攻撃を大々的に伝える号外を見せた。「勝った、勝った!」とさけぶ友人に近藤氏は「困ったことになるかもしれん」といいのこして外にでる。近藤氏はすでにアメリカ、イギリスとの開戦は無謀という認識をもっていたが、同時の時勢はそれを口にだすことは許さなかったという。

そのまま徒歩で10分ほどの帝大図書館に着くと、そこで相浦忠雄氏と会う、相浦先輩は近藤氏を図書館の屋上に誘い、眼下に東京の家並をながめながら、突然「君、これが全部焼け野原になんだよ」といった。

この開戦が無理であると考えていた近藤氏も、これには仰天して「そのまえに軍部はなんとかするでしょう」といいかえすと、相浦氏は「いや必ずそうなる」

といいきった。その横顔は口元がひきしまっている。

それから10日後、近藤氏は箱根の旅館での夕食によばれる。

近藤氏の実家は小田原の医院なので

食後は実家に泊まればいいとかるいきもちででかけた。

夕食会のホストは、近衛文磨元首相だった。

戦争に消極的でアメリカとの外交交渉で開戦をさけようとしていた近衛は、

結局、軍部の力にまけて10月なかばに退陣し、

陸軍大臣だった東条英機が兼任するかたちで総理になった。

この東条内閣誕生から、軍部も世論も開戦にむかって加速していった。

その日、近衛に箱根の旅館によばれていたのは、

近藤氏の他には作家の山本有三(『路傍の石』)と

元内務大臣の安井英二だった。近藤氏は当時は一介の法科の帝大生だが、

それが招かれたのは、近衛文磨の次男を囲む勉強会に

皆出席していたためだろうと近藤氏は後に語っている。

また、その勉強会をよびかけたのは山本有三だった。

近衛文麿は「ハワイで軍艦をいくつも沈めたと、

軍も国民も舞い上がってはいるがいかにもまずい。

軍はわたしにアメリカと交渉させまいとするし、

アメリカも最後になって挑発的だった」と静かに語りながら、

アメリカ・イギリスとの戦争をなんとか避けたいとした努力が

無になった苦渋をにじませた。

もうひとり、山本五十六もまた、

ハワイにせまる連合艦隊をひきかえさせるべく昭和天皇の「聖断」を得ようと

ぎりぎりまで奔走したが、

それも軍部と側近たちによってインターセプトされ、天皇の耳には届かなかった。

近藤氏は大学に戻るが、法科でありながら法律に興味がもてなくなったという。

軍部の圧力、そして悪名高い「国家総動員法」(いやな予感がするぜ)の下で、

憲法もそのほかの法律も機能していなかったからだ。

ようするにこのころの日本は法治国家の呈をなしていなかった。

東京が焼け野原になる」と開戦の日に予言した相浦氏は、

東京帝大を卒業後商工省に入省、

すぐに海軍短期現役主計中尉となり志願して前線に出ていった。

1944年、昭和19年9月、相浦氏は主計大尉となりシンガポールにいた。

そこには戦艦武蔵の庶務主任だった土田國保氏

(後の警視総監で過激派が自宅に送った

爆弾により夫人が即死した事件はあまりに有名)が

日本への転属のため帰国の船をまっていた。

帝大の先輩にあたる相浦氏をたずねた土田氏にむかって、

相浦氏は平然とこういったという。

「来年の今ごろは東京には米兵があふれているだろう。

ぼくと君がのるこの雲鷹(うんよう=商船を改造した空母)は、

おとり艦としてきっと撃沈される。

志願してこの艦に乗ったぼくは艦と運命をともにするが、

君は内地に生きてかえってわが国の行く末を見まもってくれ」

はたして9月16日深夜、雲鷹は台湾沖でアメリカの潜水艦の魚雷を2発うける。

しだいに傾きゆく船内で、相浦氏は土田氏に自分用の救命胴衣をさしだし

「これをもっておれ、おれは泳げるから」といった。

土田氏は「自分も泳げます」といって胴衣を壁にかけ退艦し、

6時間の漂流の後に救助される。

相浦氏は、つぎに泳げずにふるえている若い水兵に

「ほれっ」といって胴衣を投げわたす。

それはまるで、鉛筆をわすれてこまっている同級生に

気軽にさしだすような感じだったという。

日付がかわり艦はいよいよ沈没しはじめる。

相浦氏は、館長とともにブリッジにいたが、

そのときのようすを庶務係として

相浦氏のもとで任務にあたっていた関徳男氏が海軍関係の本に書いている。

館長は船の傾斜角度を幾度か相浦氏にたずねたが、

相浦氏は逐一、「45度です!」などと報告していたという。

関氏によると最後の報告は「65度!」で、

これはもう立っていられない角度である。

のとき、おだやかだった相浦氏がすさまじい形相と声で関氏にむかって叫んだ。

「関! 出ろ!」

その一声で関は海へとびこみ奇跡的に帰還する。

関氏が最後に見た相浦氏は海図を背に軍刀を杖にして直立不動をたもっていたという。

相浦忠雄氏は24歳10か月だった。

ガラス乾板にうつる相浦氏と宮沢氏にそんな激烈な未来がまつとは、

本人たちもまだしらない青春の日。

戦争の不条理をだれよりも冷静に認識しながら、

志願して死地に赴いた相浦氏。その思いはなんだったのが、

これほどの人物の真意はなんだったのか。彼がのこした文章が遺稿集としてあるので、

その心情をこれから分析していきたいと思っている。

ときには一枚の写真が歴史を動かし、自由と平和への力になると信じて。

|

|

|

|

|

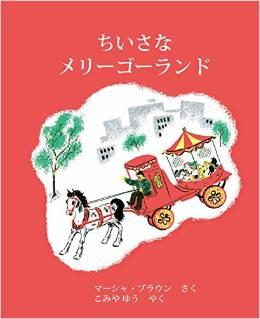

追悼 マーシャ・ブラウン

We do still Love You, Marcia.

ぼくたちが愛し続けてきたすばらしい絵本の作り手、

マーシャ・ブラウンが亡くなってはや2週間が経った。

彼女の年齢を考えると、いつかはその日が、

しかもそう遠くない時期に来るとわかっていたつもりだ。

だが、彼女の絵本が時を超えて常に瑞々しく力強いように、

その作者もまた永遠の命をもっていると、ぼくたちは錯覚していた。

以下にアメリカでのブラウンの訃報の冒頭を引用する。

Author-illustrator Marcia Brown, the much-lauded recipient of three Caldecott Medals and six Caldecott Honors, among other accolades, died on April 28 at her home in Laguna Hills, Calif., following complications of congestive heart failure. She was 96.

She wasという過去形がかなしい。

なお、出典のURLも掲載しておく。

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-authors/article/66540-obituary-marcia-brown.html

ブラウンはかなり最近まで、絵本の読みがたりを図書館などで行なっていた。

ブラウンの原点は、若き日に勤務したニューヨーク公共図書館で、

絵本に目を輝かせて夢中になる子どもたちとの触れ合いであり、

その感動を彼女は終生たいせつにしたのだ。

ブラウンの絵本のすばらしさは、ぼくなどが語るのはおこがましいが、

なによりrespectされるべきは、彼女が常に子どもたちに対して誠実であり、

作品を通して子ども一人ひとりを

個々に尊厳をもつ人格と捉えて向き合ったことと、

彼女自身がそうした作品を絵本という媒体によって

多くの子どもたちに届けられることを無上の喜びとしており、

その喜びがどの作品からも溢れてくることだ。

ブラウンはアメリカの年間最優秀絵本に贈られるコールデコット賞を3度、

さらに同賞次点にあたるオーナーブック賞を6度受賞している。

それだけ永年にわたりクオリティの高い絵本を生み出してきた

情熱と体力と精神力は、

綺羅、星のごとく(綺羅星のごとくは誤り)ならぶ

世界のすぐれた絵本作家のなかでも飛び抜けている。

しかも彼女の絵本は、より多くの子どもたちが手に入れられるように、

4色や6色印刷によるフルカラー作品よりも、

2色印刷によるsoftcoverでコストを抑えたものが多い。

それが貧弱さやチープさにはならず、

豊かで深い作品となっているのもすごい。

ケーキでいえば有名なpâtissierがこさえたワンカット500円や600円以上もする

セブ御用達のようなものではなく、

おやつを待ちかねた子どもが日本的にいえば100円玉ひとつ握りしめて、

おばちゃんちょうだいと駆けてくる店んある、

スポンジに生クリームと小さなイチゴだけが乗った、

でも健康な材料と豊かな栄養のある(もちろん美味な)ケーキを作ることに

ブラウンは全ての技術と魂をこめたのだ。

なぜなら、

絵本が子どもたちにとってなくてはならない心の栄養分であることを、

図書館での体験から信念としていたからだ。

ブラウンはまた作品制作にあたっては入念な調査と研究を行っている。

"Stone Soup"では実際にフランスでスケッチ旅行をしているし、

『3びきのやぎのがらがらどん』では、

表紙にクレジットされているアスビヨルンセンとモーの

民話をはじめとする北欧の神話や伝説をかなり学んだ。

ブラウンはそうした下地の上に

彼女自身のメッセージやファンタジィをこめたのだ。

ブラウンの絵はまた、入念なスケッチやデッサンに裏打ちされた

揺るぎない造形の確かさがあり、

躍動感と強さに保証されたみせかけではないやさしさがある。

それは子どもの心に届くための本質的要件に他ならない。

ブラウンの絵はさらに音楽的であり、

またときとしてことばよりも雄弁である。

字がまだ十分に読めない年代や状況の子どもでも、

音声言語を理解あるいは聴くことができない子どもにも

彼女の絵本は届く。

一例をあげると、『3びきのやぎのがらがらどん』を訳した

故瀬田貞二先生は、この絵本を構成する3色について、

「茶はトロルや崖などの脅威を、コバルトブルーは勇気や挑戦、

そして黄色は平和とやすらぎを高らかに歌っている」と、

その色彩による表現性と音楽性について書かれている。

ブラウンの絵本は、絵もさることながら文、

すなわちテキストも魅力である。

平明でリズムがあり、そして美しく、

もちろん「子どもむけ」というおもねたところがない。

こうしたテキストからもブラウンの姿勢が伝わってくる。

前述のアメリカでの訃報が告げているように

ブラウンはAuthor-illustratorなのだ。

最後に、ブラウンのデビュー作『The Little Carousel』(1946)が

この6月に、こみやゆう訳で『ちいさなメリーゴーランド』(瑞雲舎 2015/6/20)として発行される。

この出版社宛にブラウンが亡くなる数日前に、

ブラウン自身から手紙が届き、

それにははじめて自分の作品が出版されたときの

喜びの想い出が書かれていたという。

ブラウンとあえて敬称をつけずに書いたが、

ラストは図々しく親しみをこめていおう。

ありがとうマーシャ!

あなたの絵本はやっぱり不滅です。

|

|

|

|

|

写真は東京青山の根津美術館の庭園

三澤制作所のラボ・カレンダーをめくる。

たいへん残念なお知らせがある。

もう1年の3分の1年が終わってしまった。

ホットとしたり笑ったり「けっ」とかいった人よ。

月日の過ぎ去るはやさはたいへんなものなのだよ。

まさに「百代の過客」(はくたいのかかきゃく)、

次つぎ通り過ぎて帰ってこない旅人なのだから。

昨日はオフだったので、

夕方、例によってフライイングでラボ・カレンダーをめくった。

それが掛けてあるのは事務所の壁で

机にすわると背中側。

晩春の夕まぐれ。

あかりをつけた瞬間。

鮮やかな黄色がとびこんできた。

『長ぐつをはいたネコ』Puss in Bootsに題材を求めた作品。

作者は 添田春佳(小1/川崎市・川上P)さんである。

原作の物語はシャルル・ペローCharles Perraultによる

たいへん有名な童話であるが、

ラボ・カレンダーの応募作品としてはきわめてめずらしい。

その理由はこのラボ・ライブラリーSK13を所持している人なら

「そうだよな」とすぐわかる。

ラボの絵本テキストの絵は

中西夏之先生の緊張感と自由さが同居する

曲線を中心とした抽象画だからだ。

中西先生のことは後ほど書くとして

この添田さんの作品をよく見てみよう。

まずおどろかされるのはネコの大胆なイエローである。

それでふと思ったのだが、

ラボの絵本の原画が抽象画である以上

その模写ではないことはたしかだ。

また、なにか別の絵本を参考にしたのだろうかと

推測もしてみたが

これだけまぶしい黄色のネコを

登場させている絵本も動画もたぶんない。

また、多くの、というよりほとんどの作品が

ダルタニアン風のつば広の帽子をかぶり、

衣服を身につけさせているが

添田さんのネコは長靴だけだ(それも両手両足?)。

さらに、背景のピンクやオレンジと水色のドット、

また城のような建物や草花の

デフォルメの仕方も考えると

おそらく添田さんの想像によって構成された作品だと

いわざるを得ない。

最大限にきびしくいっても

ネコやネズミのフォルムを

なにかから参考にしたかもしれないが

この作品のオリジナリティに影響することではない。

場面は物語のクライマックスで、

なんにでも変身できると豪語するオーガ(大男)に

小さなネズミは無理だろうと挑発し

まんまとそれにのったオーガを

ネコが食べてしまうシーンであろう。

躍動感にあふれ、まさにネコ科の動物が

獲物にとびかかるときの動きがビビッドだ。

添田さんはネコを飼っているのだろうか。

この物語のネコは粉屋の息子に相続されてから、

突然擬人化する。

しかし、このネズミを食べてしまうシーンでは

一瞬に「げだものの本性」をあらわにする。

よく考えるとおそろしくも生々しいか゛

添田さんの作品では

「ごっつぁんでーす」というネコの笑顔と

「あーれー」とパニックするネズミの表情が

生死の境のストレスをふっとばしている。

余談だが

民話、伝承話は近代以降の価値観からみて残酷である場合と

「桃太郎」などのように

「鬼全殺し」(のこらず鬼をうちはたし)

のような残虐的なストーリーでありながら

具体的描写がないために

血の匂いや生理的残忍さが感じられない場合がある。

さて絵にもどる。

注目すべき点はいくつもあって順番がむつしかしいね。

大胆な黄色のネコ(かなりの面積だ)にまけないように

背景にも鮮やかな色彩が

これでもかと使用されている。

しかもどれも「原色に近い」明るい色だ。

ふつうこれだけ明い色をならべると

にぎやかなだけになってしまいがちだが、

なんといっても黄色のネコがパワフルなので

バランスがとれているのだと思う。

建物や旗の色もとってもデザイン的で

かっこよくてオシャレである。

建物のラインも縦系、横系、さらにL字と自在なのもいい。

そして、旗を天の中央に置き、

建物をその左側にまとめたのはすばらしい感覚だ。

逆にネコのおなかの下、すなわち画面の右下の空間に

花をもってきたのもすごい。

これらによって、動きのなかにバランスがつくりだされている。

だから空間構成にまったくムダがないのだね。

しかしもっと感動するのはネコの背景のピンクの帯である。

これがまた天地、つまり縦の空間をおもしろくしている。

空の面積がちょうどよくなっただけでなく

絵全体に奥行きをだしているのだ。

また細かいことだが

食べられてしまうネズミまグレーがピンクに対する

見事な「さし色」になっていて、

思わず明日はピンクのシャツにシルバーグレーのタイを

着ようと思ってしまった。

そしてそして、飛び散らせたドットが

ステキの極みだ。

発想そのものがオシャレ過ぎる。

でももっとも「えらいなうあ」と思うのは

いつものことだが

これだけ描き込んだ体力と気力である。

そうした力は添田さんと物語の関係の深さから生まれたものであり、

いいかえれば

この描き込みのすごさは

添田さんが物語とどれだけ睦みあったかの

心の力学メーターでもある。

さらにいい過ぎれば

物語を聴き込み、テーマ活動をするといった

言語体験のくりくえしのあらわれだと信じる。

画材はクレパスと不透明水彩だから

これだけ描き込むには時間も体力も

かなり消費したはずだ。

でも、細部まで抜けたところがない。

というより、ひとつひとつを

たとえば雲にしても、

とても意識して描いているのが伝わってくる。

それは「うまく描こう」という気合でもなく

ましてや「うまいでしょ」といった

show off、見せびらかしでもない。

「わたしはこの物語がすき」「あなたはどう?」と

心を全力でてらいもなく開いてみせただけなのだ。

自慢やかっこつけがなく、

でも「この一枚」と全力で表現した作品は

多くの人を自然に心地よく添田さんの世界に

招きいれてくれる。

おおげさかもしれないが

茶の湯の精神に近い「もてなし」「馳走」を感じる。

4月の終わりは楽しいこともあったが、

かなり多忙でいささかばて気味だったが

この絵一枚で癒された。

原作となった物語はフランスの民間伝承をもとに

ペローが韻文、すなわち詩のかたちにしてまとめたものだ。

彼は児童が読むことを意識して

かなり伝承に手をいれている。

その意味では民間伝承の一次資料としての価値については

意見がわかれるが

なにせ最も古い童話であり、最初の児童文学でもあり

文体も美しいので

いろいろな研究者にとってはいまも魅力的だ。

ラボ・ライブラリーの絵を担当された

中西夏之先生は、御歳80の現在も

精力的に創作を続けられている。

若き日に「ハイ・レッド・センター」(高・赤・中)という

前衛芸術の徒党を組んだ高松次郎先生も赤瀬川源平先生も

すでにこの他界されたが

(SK13はこの3名の巨匠が描いている。あり得へん!)

中西先生にはまだまだ現役を続けていただきたい。

日常への懐疑という鋭いナイフと

自由奔放でありながら

ゆるぎない造形の力で

ぼくたちを覚醒させ続けていただきたい。

青山の根津美術館はぼくが勤務する

武蔵学園の創立者、根津嘉一朗の私邸を

彼の没後に美術館にして

その絵画、書、陶磁器などのコレクションを

公開したのがはじまりだ。

現在の理事長は3代目の根津公一氏で

学園の理事長でもある。

スカイツリーと東武鉄道の

東武グループは弟の香澄氏が率いている。

そうした関係から

展示が新しくなるたびに

美術館からはポスターやパンフが

たくさん送られてくるが

美術教育は基礎教養のたいせつな部分だから

ぼくは積極的に中学生、高校生に

美術館に行こう! とアピールしている。

もちろんぼくも月一で行っている。

今は5月17日までの予定で

「燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」

と題して尾形光琳展をやっている。

これはいかねばなるまいと

5月24日の午後、仕事を午前で切り上げて

いそいそとでかけた。

するとその日の朝、天皇皇后両陛下がご覧になり、

それをワイドショーが伝えたとのことで

平日なのにすごい観覧者数だった。

なにしろティケットを購入する行列ができていたくらいだ。

さすが尾形光琳。

国宝ダブル、燕子花図屏風、紅白梅図屏風は圧巻だった。

燕子花は昨年も観たが、紅白梅の実物ははじめてだ。

所蔵しているMOA美術館でも常設展示していないから、

ハイビジョン映像で観ただけだ。

いやしかし、光琳はすごいなあ。

ぶっとんでるしオシャレだし、繊細だし大胆だし、

リズムとメロディがあるし。

フェノロサが世界最大の装飾画家と讃え、

実弟の尾形乾山をして、

兄はなにを描いてもそれが模様になるといわしめたように、

極めてデザイン的でありながら、

生々しい季節の光と香りが伝わってくる。

特に夏草図屏風などは、

ガラス越しに夏草の息れと

まぶしい光を感じて身震いがした。

光琳は大呉服商だった父の遺産を放蕩のあげくにつかいはたし、

やむなく本腰を入れて絵を描くようになった

とんでもないでもない遊び人であった。

しかし、アーティストとしてのプライドは終生高かった。

平明で奥深く、鮮烈でありながら温かい。いやはやすごい。

尾形乾山との合作や光琳が影響を受けた

俵屋宗達、本阿弥光悦も展示されている。

光琳はsophisticateされていて官能的でもある。

同行者は北原テューターと

ご友人でやはりもとラボっ子の佐藤裕子さん。

両手に燕子花と紅白梅の贅沢。

庭に降りると下の池にまだ僅かだが燕子花の紫が鮮やかだった。

前述したように根津美術館は

根津嘉一郎の私邸を改築したものだが、

わざわざ傾斜地を選んだ趣味の良さは、

本阿弥光悦の自邸だった光悦寺や

石川丈山の山荘だった詩仙堂にも通じる。

庭のカフェNEZUに数分まちで座れ、

ほどなく空いてきてゆっくりと紅茶を楽しんだ。

その後は、かねてからご案内すると約束していた

トスカーナ料理にお連れした。

実は北原テューターとはふしぎな縁がある。

大学生のときラボと出会ったのも、

彼女の母上である故末テューターと

親戚同様にお付き合いしていた

河原林さんというICUの1年先輩の女性の紹介だ。

この方に大学の階段で、ラボって知ってる? と声をかけられ、

目の治療で参加できないウインターキャンプに

シニアメイトとして行ってくれないかというのがそもそもだ。

河原林さんは、ぼくがその夏に参加した

ICUの野尻湖でのキャンプの先輩で

やたら目立ってバカをやっていたぼくに目をつけたのだが

美人に弱いぼくはほいほい引き受けたというわけ。

その縁で末テューターにはいろいろとお世話になった。

豪放磊落で面倒見がよく、

一方でアーティスト的でもある懐深い方だった。

ぼくはシニアメイト仲間とよく末パーティに遊びにいき、

まだ幼かった恵美さんをよくおんぶした。

その後、恵美さんは長じて航空会社に勤務されたが、

その時代の同期で親友の女性が、

なんと武蔵の同期で現在理事をしている植村くんの

奥様であることが昨年わかった。

恵美さんはご結婚後、ラボ・テューターになられた。

大宮で開設され、転勤で関西で再開設。

さらにまた大宮で再々開設された努力家だ。

詳しくは書かぬが個人的にも

悲しいできごとをのりこえてこられた。

その恵美さんには、先代への恩返しも含めて

なんとか激励をしたいと願っていた。

末テューターとの出会いがなければ、

今のぼくはないし、

口幅ったいが賢治や十五少年のライブラリーも生まれていない。

人の人生を大きく変えるラボ、おそるべし。

|

|

|