★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん ★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん |

07月26日 (火) |

|

ラボのキャンプ地を文学がどう描いているか、…ということで、昨年は黒姫の野尻湖(芙蓉湖)を中勘助の「島守」でご紹介しました(「つれづれ塾―その2の〔3〕)。その意味では、このところ書いている松谷みよ子さんの『屋根裏部屋の秘密』の舞台、花姫山の山荘は、ばっちり黒姫のことでしたね。

いい機会ですので、大山(だいせん)が舞台になっている志賀直哉の『暗夜行路』に、ちょっとふれてみましょう。もちろん、キャンプのおこなわれるところと作品の舞台がぴったり一致しているはずがありませんし、時代も違うし、自然環境もおおきく変わっていることでしょうが、楽しいキャンプにもうひとつの陰影をつけるとして…。

20代の後半、わたしはある出版社から転職してラボにはいりました。その出版社が出している月刊誌に、署名入りで「日本名作の旅」を2年間連載執筆し、自身で編集もしておりました。児童文学創作者協会会員という肩書きも付されていました。ほうぼうへ取材してまわる機会ともなり、ほんとうに楽しい仕事でした。大学を出てまだ間もない若僧に、大出版社がよくぞこんな企画を任せてくれたものだと、いまにして怖い思いがいたします。

その第一回は井上靖の『氷壁』でした。この5月末、昔のなかまたちと安曇野や穂高、奥飛騨、上高地のあたりを旅してまいりましたが、上高地や穂高、三十余年ぶりにふたたびそこに立つことができ、感慨ひとしおでした。ほかに、田宮虎彦『足摺岬』、堀辰雄『風立ちぬ』(軽井沢)、夏目漱石『草枕』(熊本・小天温泉)、三島由紀夫『潮騒』(神島)、石川啄木『一握の砂/悲しき玩具』(岩手・渋民村、函館)、林芙美子『放浪記』(尾道)、などなど。室生犀星『性に眼覚める頃』(金沢)、中原中也『汚れっちまった悲しみに』(山口)、芥川龍之介『羅生門』(京都)、太宰治『津軽』、高村光太郎『智恵子抄』(阿多多羅山・裏磐梯)も忘れがたいです。

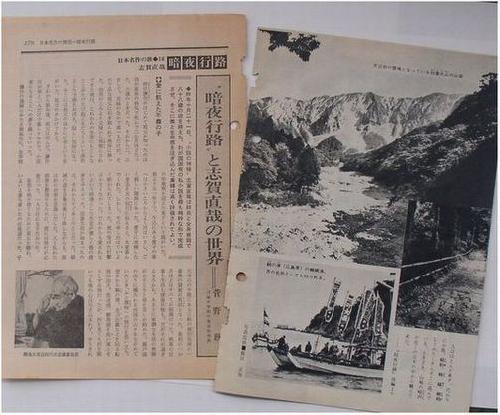

そしてこのシリーズの第10回めが志賀直哉の『暗夜行路』でした。どうしてだか、このときは実際には取材に行っておりませんが、なんといっても“小説の神様”と呼ばれることのある大作家の唯一の長編小説、近代日本文学の最高峰とされるこの傑作の魅力とその舞台を、たいへん力をこめて書いた記憶だけがあざやかに残っています。

愛に飢えた不義の子の時任(ときとう)謙作は、人と人とを結ぶ醜い関係に疲れ果て、すっかり嫌気がさして、濁り多い日常を捨ててプイッと旅に出ます。一応、精神修養と健康回復を目的とする旅で、向かったのが伯耆大山でした。ここは天台宗の霊場になっていて、当時は、求めれば寺に泊めてもらうことができたようですね。主人公は城の崎と鳥取にそれぞれ1泊したあと、大山の中腹にある蓮浄院への6里の山道をえっちらおっちら登ります。ええ、観光バスなんてありませんからね。そして、寺の離れの、書院造りの一室を借りて、大山の自然だけが相手の静かな生活をはじめます。

――戸外は灰色をした深い霧で、前の大きな杉の木が薄墨色にぼんりと

わずかにその輪郭を示していた。流れ込む霧が匂った。肌には冷え冷え

気持ちよかった。雨と思ったのは濃い霧が萱屋根に滴となって伝い落ちる

音だった。(『暗夜行路』後編第四部十五章より)

――人はほとんど来ず、代わりに小鳥、蜻蛉、蜂、蟻、蜥蜴(とかげ)などが

たくさんそこに遊んでいる。ときどき、山鳩の啼声が近くの立木の中から

聴こえて来た。(『暗夜行路』後編第四部十七章より)

――静かな夜で、夜鳥の声も聴こえなかった。そして下には薄い靄がかかり、

村々の灯もまったく見えず、見えるものといえば星と、その下に何か大きな

動物の背のような感じのするこの山の姿が薄く仰がれるだけで、彼は今、自

分が一歩、永遠に通ずる路に踏み出したというようなことを考えていた。

(『暗夜行路』後編第四部十九章より)

その生活に一日ごとに馴染むうち、いまわしい記憶は薄らぎ、傷心はだんだん癒されていきます。いくぶんか健康がもどったある日、もう一人のひとと大山登攀に挑みます。深夜に出発して頂上でご来仰を拝もうという計画。ですが、主人公は途中ではげしい下痢をおこし、ついには大腸カタルに陥って危篤状態になります。その報を受けて妻の直子がかけつけます。直子の篤い介護にふれ、妻のおかしたあやまちを大乗的なさとりのなかで主人公はゆるしていく、という内容。

「この作品は、前後十六年間を費やして完成した志賀直哉の唯一の長編小説である。構成力が強く、奥行きも深い。母あやのあやまちからの出生、子どもの病死、妻のあやまちと、主人公時任謙作には、どこまでも暗い運命の鎖がからまりつく。長い長い“暗夜行路”の日々である。これらの苦悶を克服し、完全調和の境地に到達するまでのこころの遍歴を描いた作品で、内村鑑三の門下にあった作者のキリスト教的倫理観が投影されている」…云々と、恥ずかしながら若い勢いのままに書き込んでいます。

時任謙作がその孤独と鬱屈と妄想を焼き捨てた山を、いまラボっ子たちはどう遊ぶのだろうか…。そこで、なんとまあ「寿限無」ですか…!?

|

|

|

Re:★文豪の大山、ラボっ子のだいせん(07月26日) Re:★文豪の大山、ラボっ子のだいせん(07月26日)

|

|

|

Play with meさん (2005年07月26日 18時07分)

早速に志賀直哉の世界をご紹介ありがとうございます。

これは読み返さないといけませんね。

遠い昔に読んだのですが、深いこともわからずに「古典を読む」ことに

集中していたように思います。

また夏の宿題にします。

|

|

|

Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日) Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日)

|

|

|

ちこらんたんさん (2005年07月27日 13時12分)

素敵なお仕事をなさっていたのですね。

うらやましいです。

志賀直哉氏の作品は、恥ずかしながら、題名しか知らないので、

読まなくちゃ!と思いました。

|

|

|

Re:Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日) Re:Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日)

|

|

|

がのさん (2005年07月30日 22時49分)

ちこらんたんさん

志賀直哉氏の作品は、読まなくちゃ!と思いました。

----------------------------

みなさんに宿題を押し付けておいて、わたしは山歩き。これ以上は望め

ないような台風一過の好天にめぐまれて尾瀬沼を歩いてきました。昨年

夏が尾瀬ケ原。尾瀬の魅力は尽きません。

ちこらんたんさんも、Play with meさんも、Hiromi~さんも、それから

何名かの裏メールで書いてくださったみなさんも、それぞれお忙しい日

常にある方々、どうぞ宿題のようにお考えにならないでください。なに

しろ、新潮文庫で前編230ページ・後編270ページもの長編です。もしと

りあえずキャンプにからめてということでしたら、大山を舞台に移して

人間の深みを覗き見させてくれる最終章だけでもお読みいただいたらよ

ろしいかと思います。もともとは短篇作家、珠玉のような好編を書いて

いるひとで、この作家の日本語の美しさは秀逸です。わたしも若いこ

ろ、この作家のある作品をぜんぶ原稿用紙に書き移して文章の勉強をし

たことがあります。ムダのない、しかしよく抑制のきいた文章。とても

とても及びもつきませんけれど。

|

|

|

Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日) Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日)

|

|

|

dorothyさん (2005年08月04日 06時49分)

高校三年のとき、大学進学が早々と決まり、

大学提出用のレポート(万葉集に関することを

調べました)も終わったあと、志賀直哉の

「暗夜行路」を読みました。

かなり読むペースの早い私。しかも、人生で

一番ゆったりした時間をすごしたときに手にした

本でした。難解な上に分量もかなりある、内容の濃い

本に、ネをあげそうになりましたが、読了時、

この本を選んでよかった、と思いました。

暫く、志賀直哉ばかりを読んでいました。

この掲示板では、お行儀のよいドロシーの

書き込みでした・・・。

|

|

|

Re:Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日) Re:Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日)

|

|

|

がのさん (2005年08月04日 11時05分)

ドロシーさん

>高校三年のとき、大学進学が早々と決まり、人生で一番ゆったりした

時間をすごしたときに手にした本でした。

⇒わたしがこの作品を最初に読んだのも、そのころ、受験期だったでし

ょうか。郷土の詩人・萩原朔太郎にのめり込んでいるときとも重なり、

受験勉強どころではありませんでした。純文学作家、私小説作家とも呼

ばれることのあるこの作家が描き出す「家庭」のもつ恐ろしさを知り、

早く家を離れて東京の大学へ行きたいと思ったものです。

お栄さんという20歳も年齢差のある女性、しかも祖父のおめかけさんに

まっすぐな恋を感じ、真剣に結婚を考える若い謙作の孤独がチクチク胸

に迫りましたし、自分がじつは不義の子…父の外遊中に祖父と母のあい

だに生まれた子であることを知った衝撃は、10代のこころが耐えるには

あまりにもずしりと強烈だったことを憶えています。

伯耆大山の話題からは逸れてしまいましたが。

暫く、志賀直哉ばかりを読んでいました。

⇒そうですか、それは生涯のなかでたいへん貴重な時間だったかも知れ

ません。中篇の「和解」をはじめ、「小僧の神様」「城の崎にて」「赤

西蠣太」「真鶴」「清兵衛と瓢箪」「網走まで」「范の犯罪」、また

「万暦赤絵」「灰色の月」「豊年虫」といった短篇も忘れがたいです

し、「焚火」は赤城山の大洞が舞台になっている作品で、高校時代の夏

と冬、友人とふたりで作品をしのびつつ赤城に登ったことがあります。

この掲示板では、お行儀のよいドロシーの書き込みでした。

⇒はじめてドロシーさんのホームページを覗かせてもらいましたが、な

るほど、どうも…。

|

|

|

Re:Re:Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日) Re:Re:Re:★文豪の伯耆大山、ラボっ子のだいせん(07月26日)

|

|

|

dorothyさん (2005年08月04日 12時30分)

がのさん

>「暗夜行路」「城の崎にて」は、島木健作の

「赤蛙」と同時に私の愛読書として履歴書などに

書いていた時期がありました。

>>この掲示板では、お行儀のよいドロシーの書き込みでした。

⇒はじめてドロシーさんのホームページを覗かせてもらいましたが、な

るほど、どうも…。

あわわ・・。最近、本性を曝け出した、等身大の

ホームページになったようです。数ヶ月前までは、

結構、泣かせる内容が多かったのですが、今年の

ラボのテーマ、「笑い」に忠実なドロシーです。

また、ときどき伺います。がのさんも、私のページの

ペースに圧倒されず、ぜひまた、いらしてください。

----------------------------

|

|

|