|

|

|

|

|

|

| [一覧] << 前の日記 |

次の日記 >>

|

★義経主従を追って俳句の旅 ★義経主従を追って俳句の旅 |

10月26日 (水) |

|

NHKの大河ドラマ「義経」への関心の高さでしょうか、「義経の悲劇と芭蕉の旅のかかわりをもうちょっと詳しく、との声を三、四の方から寄せていただきました。この日曜日は私用が重なり、終日からから外を出歩いていたので見損ないましたが、ドラマはいよいよ「義経記」のクライマックス、追われる義経が描かれることになりますね。「安寿と厨子王」のおはなしから逸れてしまいますが、芭蕉の句にとらえられた義経主従の表情を…。

浅香山(安積山)、安達原黒塚、福島の文字摺石、医王寺についてはすでにふれました。白河の関に至る前に那須野ケ原、殺生石を訪ねていますが、ここはご存知、那須与一ゆかりの地。こんなふうに挙げていくときりがありませんが、特にだれにも馴染み深い句をとどめている二、三のところを拾ってみましょう。

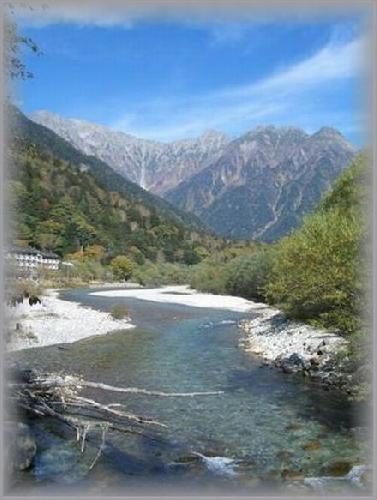

本文とは関係ありません。

上高地の秋。スミティさんの画像を拝借して。

平泉・高館(たかだち)で詠んだのが、

夏草や つはもの(兵)どもが 夢のあと

ですね。高館は別名「衣川館」ともいわれ、義経主従が最期をとげたところ、“弁慶の立ち往生”の伝説が語られているところです。「つはものども」とは、義経とともに戦って散っていった家臣のことにほかなりません。また同時に、藤原三代の栄耀が崩れ去った地でもあります。

鳴子をすぎ、尾花沢へ向かう途中にあるのが尿前(しとまえ)の関。陸奥(みちのく)と出羽の国境になっていて、芭蕉と曾良はここで関守に怪しまれて足止めを食います。やっと関所を通されたときには日は傾いて宿るところに難儀する事態に。やっと見つけた泊めてもらえる家は、この地に独特の民家で、土間のむこうは厩屋になっています。ゆっくり寝て休もうとしても寝られるものではありません。

蚤虱(のみ、しらみ) 馬の尿(しと)する 枕もと

という、風雅には遠い悲惨な状態。さて、ここですが、鳴子の湯といえば、義経の若君が生まれ、産湯をつかったところといわれていますし、尿前は、その若君がはじめてオシッコをしたところだといいます。ほんとかな~。義経たちが並んで立ちションをしたところ、という人もいるそうですが…。紅花の香りにつつまれて彼らはさぞや気持ちよく放尿したことだろうか。まあ、そんなことさえ伝説になるほど、日本人の判官贔屓には強いものがあるということなのでしょうね。

もうひとつだけ挙げておきましょうか。もっとも胸うたれるエピソードをきざむ句は、

むざんやな かぶとの下の きりぎりす

でしょうか。小松で詠んだ句で、倶利伽羅峠で木曾義仲の軍に討たれた老将、斎藤別当実盛を詠んだものですね。この人は、もともとは、頼朝や義経の父親である源義朝に従って大活躍したすぐれた武将。義朝亡きあと、平家につかえ、宗盛のもとにいました。木曾義仲にとっては2歳のころから親しみ、少なからざる恩義のある人でした。戦いでは、味方の軍勢がそろって逃げ落ちていきますが、そんななか、どうしたのか、くるりと後ろに取って返す一騎があった。多勢に無勢、たちまち討ち取られてしまいますが、見れば、大将が着けるような錦の直垂(したたれ)を着ている実盛ではないか。すでに70歳を過ぎているが、白髪を黒く染めて若武者を装っている。老いたりといえども憐れみ無用と、潔く戦った一武将の壮絶な最期。骨肉相食む戦国の世の悲劇ということになりますが、芭蕉は一匹のきりぎりすに実盛の霊を見たのかも知れません。このことは「平家物語」巻七や、謡曲「実盛」にくわしく語られていますね。

|

|

|

|

| << 前の日記 |

次の日記 >>

|

|

|

|