学びあいが育むことばの力(その3)

大津 由紀雄(おおつ ゆきお)

明海大学教授。慶應義塾大学名誉教授。

財団法人ラボ国際交流センター理事。東京言語研究所元運営委員顧問。日本学術会議連携会員。マサチューセッツ工科大学大学院言語学・哲学研究科博士課程修了,Ph.D.(言語学)。専門は言語学・言語の認知科学(とくに,母語獲得,統語解析)。著書『ことばのからくり(全四冊)』(岩波書店),『認知心理学3 言語』(東京大学出版会,編著),『英文法の疑問 恥ずかしくてずっと聞けなかったこと』(NHK出版),『危機に立つ日本の英語教育』(慶應義塾大学出版会,編著),『はじめて学ぶ言語学---ことばの世界をさぐる17章』(ミネルヴァ書房,編著),『探検!ことばの世界』(ひつじ書房),『ことばの宇宙への旅立ち(1~3巻)』(ひつじ書房,編著)『言語接触: 英語化する日本語から考える「言語とはなにか」』(東京大学出版会,編)など。

2011年4月10日に開催された「子どもの未来を考えるフォーラム」(主催:公益財団法人ラボ国際交流センター)の記録が本になりました(『佐藤学 内田伸子 大津由紀雄 が語ることばの学び,英語の学び』。2011年11月発刊)。

今回は,そのなかの大津由紀雄先生(明海大学教授・慶應義塾大学名誉教授,専門は言語学・認知科学)の講演「"ことばへの気づき"を育てる」とパネルディスカッションより抜粋してお届けします。

“ことばへの気づき”を育てる

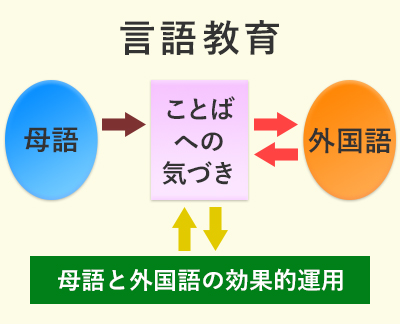

図④

ラボの活動の目的というのは,ことばを通して子どもたちの心と体の発達の支援をすることであって,英語が使えるようになることだけを短絡的に目指した活動とは質的に違うんだという,ここ重要ですね。ここはぜひ,この機会に強調しておきたいと思います。さらにいってしまえば,ラボの活動のすごいところは《結果として》英語も使えるようになること。でも,それはあくまで《結果として》であって,英語が使えるようになるためにラボの活動をするわけじゃないんです。やった結果,英語が使えるようになるのです。

母語について知ることによって,ことばへの豊かな気づきが身につく。培われたことばへの気づきをもとにして,外国語を学んでいく。それによって英語が使えるようになる。

同じことを,図を使って説明します(図④) 。母語と外国語はそれぞれ個別性をもった別個の,異なった対象です。そこで最初にやらなきゃいけないのは,母語を使って「ことばへの気づき」を育成する。これは学齢前とか小学生の時代にやらなくてはいけないことです。なぜ母語を出発点にするか。母語は直感がきくからです。そして,母語はわけへだてなく誰でもしっかりと身につけているものだからです。そして,育成された「ことばへの気づき」をもとにして外国語の学習を行なう。次に,身につけた外国語という,新たな視点を得たことで「ことばへの気づき」が豊かになる。豊かになった「ことばへの気づき」は,母語や外国語の効果的な運用につながり,効果的な運用は「ことばへの気づき」をさらに豊かにし,そうやって豊かになった「ことばへの気づき」は,たとえば,語彙をさらに豊富にしていくというような形で母語に戻ってくる。こうして,循環が形成される。これがとてもたいせつで,今日は時間的な理由から話しませんけれども,日本の言語教育があまり今までうまくいってこなかったという根本的な理由は,この循環が形成されていなかったからと考えています。ことに,出発点のところが決定的に欠けていたと考えています。

では,ラボへの期待をいって終わります。

早期英語教育だとかいうのが盛んですね。小学校英語活動だとか英語社内公用語だとか,いろんな雑音もあります。でも,そういうものに惑わされることなく,さきほどから繰り返している,もともとの高い志を信じて,それをよりよい実践に純化していってほしいと思っています。これは一般の教育産業では決してできないことです。それを貫いていくことこそラボの社会的使命です。(会場笑い)。

Q.大津先生は「ことばへの気づき」という視点から,年齢の違う子たちも一緒に活動しているというところは,どのようにご覧になりますでしょうか。

大津:ことばはいろいろな側面をもっていますから,一口に「ことばへの気づき」といっても,ことばのもつどの側面に関するものであるのかよって,育ちかたが違うんですね。すごく乱暴ないいかたをすれば,子どもたちは,まず,音韻的な――「音韻」というのがわかりにくかったら,「子音」とか「母音」とかいう,音の世界のことだと思ってください――その世界についての気づきというのが芽生えてきます。その次に,単語の世界に関する気づき,そして,文の世界に関する気づきと進んでいき,文章の世界にまで広がっていく。さらに,ことばの使い方の世界に関する気づきにまで広がっていくのです。 さらには,「気づき」の深さというものもあります。たとえば,谷川俊太郎さんの「かっぱ」という詩があります。あれを読んで聞かせてやると,二歳,三歳の子どもたちは「おもしろい!」といって笑いだすんだけれども,おとなが,「なんでおもしろいの? どこがおもしろいの?」と訊いても,答えてくれないんですね。それが学齢に近くなってくると,「だって,「かっぱ」がいっぱいいるから」とか,「だって,似たようなことばがたくさんあるから」なんてことをいいだすようになる。小学校に入って文字を習うと「小さな「っ」がいっぱいあるから」とか指摘できるようになる。中学生ぐらいになると,あの詩のおもしろさっていうのは意味の問題じゃないということをきちんといえたりする。「かっぱが,雨合羽を,あ,いまの子どもだったら,レインコートかな,を盗んだ」っていっても,それはちっともおもしろくない。「かっぱ,かっぱかっぱらった」というから,おもしろくなるんだ,というようなことをいいだすんですね。 「気づき」の深さ,質というのも,年齢によって異なっているので,そのあたりをうまく見きわめながら,やっていくということがたいせつです。ラボでは異年齢の子どもたちがいっしょに活動しているっていうのは,この点でもとてもいいんですよ。いろいろな深さの「気づき」をいろんなかたちで体験していくことになるんだから。自然なかたちで「ことばへの気づき」が育っていく,とてもいい形態だと思います。

の世界はこちらから

の世界はこちらから