|

|

小夜――三菜おねえちゃま、W杯サッカーに狂っている、と書いてありましたね。

がの――住んでいるケルンにも大会会場の一つがあるんですって。この会場で戦われたゲームで勝ったほうのチームのサポーターが、もう、夜中の2時、3時になっても大騒ぎ、とうとう朝まで騒ぎはおさまらなかったとか。ケルンに近いボンでも試合がありましたね。

小夜――おねえちゃま、サッカーがお好きだったかしら。

がの――さあ。にわかファンじゃないかな。…いやいや、「じつは大好き」とありますよ。まあまあ、たいへん。大会初日から全試合を見に行っているらしい。さすがに3週間もつづいたので、「くたびれた」ですって。ハッハッハ。準々決勝戦前の調整に2日間があり、おかげでやっと休息できたって。

小夜――おとうさんはサッカーにはぜんぜん興味がないみたいね。

がの――そんなこともないけど、日本チームは、もう、最初から終わったようでしたし…。それに、試合はいつも深夜でしょう。寝ているほうがいいですもの。

小夜――でも、さすがに三菜おねえちゃまね。サッカー、サッカーといいながら、鎌倉のアジサイのことが気になって仕方ないみたい。

がの――ほら、ヨーロッパって、だいたい乾燥してるじゃないですか。乾燥に「ミイラ化している私」には、この季節の日本の湿り気、潤いの雨、その雨にぬれたアジサイの色は、一段とあざやかに思い出されるんでしょう。

小夜――ドイツに発つ前に行った鎌倉文学館の印象も相当つよいみたい。

がの――アジサイもそうですけど、三菜子さんは短歌をやってるじゃないですか。そもそもは与謝野晶子の影響なのよね。「ああ皐月(さつき) 仏蘭西の野は火の色す 君も雛罌粟(こくりこ)われも雛罌粟」なんて感覚にゾッコン。

小夜――あっ、そういえば、似てる、おねえちゃまと晶子、似てる似てる。

がの――強くて、同時に脆い晶子。うん、似ているかもしれない。いま鎌倉文学館で開催されている「与謝野鉄幹・晶子…恋ひ恋ふ君と」展(7月9日まで)の様子をできるだけ詳しく書いてくれ、ですって。

小夜――ちょっとだけでも帰国なさればいいのに。小夜もおねえちゃまといっしょに行きたい。

がの――さあ、それはどうかな。サッカー、サッカーといいながらも、ほんとうはお勉強とお仕事のほうもきっとたいへんだと思うから。

〔今年のはじめごろ、たくさんの方に読んでもらった「ぐるんぱが私にくれたもの」の書き手、奥村三菜子さんからの最近のドイツだより(6月29日)から/その後、どうしているでしょう、との声に応えて〕

アジサイの画像2点を削除させてもらいました。

|

|

|

|

|

軽い読み物(読み捨てしてもよいようなもの)ばかりでなく、じっくり読むものも準備します。(BBS/ドロシーさん 06.02)

⇒軽い読み物も精神の健康上からは必要なのかもしれません。アミューズメントとしては。たとえば、先月末に読んだ群ようこの「無印OL」シリーズもの。こういうのはケラケラわらいながらアッという間に読めますね。もう一度読むことは金輪際ないとしても。最近の話題では『ダヴィンチ・コード』があり、上・中・下巻をアッという間に読んじゃった、と得意げにいう人を何人か知っています。たぶん、ほんとうに面白いのだろうと思います。しかし、もともとわたしはブームには無関心、むしろヘソを曲げて逆らうほうでして、そういう読み方をする人を羨ましいと思ったことはないのですが(手もと不如意ということもあって)、こういうのを聞くと、いよいよ自分で読む気を失くすんですね。なんだ、そんな軽いものなのか、一回読んだらポイして惜しくない程度の本なんだ、そんな本しか読まないなんて、もったいないな、時間の無駄じゃないか、と。

小林秀雄という文藝評論家のことはご存知ですよね。わたしはこの人の著した『本居宣長』をいまだに読み終わらずにいます。もう5年以上になるでしょうか。そんなに大部なものではないのですが、数ページ読んでは中断、また読みかけては中断、その繰り返しのテイタラク。この先、読み終わるかどうかも自信ありません。芭蕉の「おくのほそ道」、ダンテの「神曲」もそう。しかし、それでもいいんじゃないか、と自分では納得しています。

『本居宣長』は小林が20年余を費やして書いた大著です。小林はこれを書くに際して、宣長が愛した『源氏物語』を十数年もかけて徹底的に読み込んでいるんですね。また、この人の『ドストエフスキー』論があります。ドストエフスキーの人間をつかむために、小林は聖書を隅から隅までなんべんも読んでいます。そんなふうに、一人の書き手が長い時間をかけ、知力をしぼり、自分の命を削って取り組んで著した作品を、サッと通りいっぺんに読んで、読みましたと、人前でいいかっこをしようという浅はかさだけは避けたいと思うのです。

じつは、野間宏の『暗い絵』を読んだ高校生のころからずうーっと、ブリューゲルの絵が気になっていました。フランドルの農民画家ブリューゲルの描いたいくつかの絵。「バベルの塔」「いざりたち」「盲人の比喩」といった、一度見たら不快なその呪縛から逃がれられないような印象の深い絵があります。思い出していただけるでしょうか。

たとえば「謝肉祭と四旬節の戦い」、たとえば「農民の結婚式」、また「農民の踊り」や「気狂いフリート」に描かれたおびただしい人物。およそ非知性的で、愚かしげで、動物性むきだしの男と女の群れ。猥雑で、野蛮で、粗野で、放埓で、あつかましく、貪欲で、獣的で…。「反逆天使の墜落」や「ネーデルランドの諺」も、美しく豊かに心慰められるようなものではなく、悪意に満ち、目もまともに当てられないひどさで迫ります、見るものの胸をガリリとかじる、とでもいうか。

「盲人の比喩」盲人が盲人たちを導く時代状況を描く

このすぐれた芸術家はなんでこんな醜い、歴史の出来損ないのような、不愉快な人物像を描くことにこだわったのか、そこがどうしてもわたしにはわからずにいました。それが、先日、映画監督の今村昌平氏が亡くなり、あの人のつくったいくつかの映画を思い起こしたとき、なんとなくわかって、そのことを小論文したばかり。人間を「欲望」の視点から映像にしたユニークな映画監督。わたしが最後に見たこの人の映画は「うなぎ」だったでしょうか。わたしはこの監督のものはあまり好きでなく、せいぜい3~4本、そんなに見ているわけではないのですが、その俗悪な欲情の深さとは別に、人間のリアリティにはむんむんと臭いたちものを感じていました。わたしの好き嫌いとは無関係に、きれいごとでは済まされない、自分の金儲けのためには人道なんぞ知るかは、どんな恥ずかしいことでもする、という欲にまみれたこの社会をそっくり映し出す芸術のひとつ。

「戸外の婚礼の踊り」見栄も慎みも捨てて踊り狂う村人たちの群像

人間の優美さも愛らしさも魅力もカケラほどもないが、全身全霊をむき出しにして踊りさわぐブリューゲルの村人たちのその存在感にも、それと共通する痛烈なリアリティがあります。彼らは、神様がヘマを冒してつくってしまった人間たちだけれど、考えてみれば、いまのこの世界、地球を20回も吹っ飛ばすほどの力をもった破壊兵器と核物質の前に、わたしたちは晒され、隷属し、そこから抜け出ることはできずにいます。人間が人間らしいやさしさと思いやりをもって生きていることに意味を見出せなくなった時代。わたしたちはこの高度に組織化、技術化が推し進められる歴史の進歩をどこまで信じていいのか、わからなくなっています。小才を利かせた汗を知らぬものが「勝ち組」として幅をきかせる社会。騙すやつより騙されるやつがばかとされる社会。まじめに努力をすれば必ず報いられる、夢を抱きつづければ必ずいつかは叶うという神話が、ウソっぱちだということが明らかになった時代。理性をいい良識をいい道徳をいうことの虚しさ、それを言ったら首吊りにされる恐怖のなかで、人びとは非知性の日常に生き、踊り狂うしかないという皮肉。ホンモノの表現者による、表面的なお体裁では済まされないとする現実認識がこちらの胸に突き刺さります。ブリューゲルやボッシュが、衆愚の猥雑さを描きながら感じていたにちがいない孤絶感と悲しみの深さを思いました。

★絵は、小学館「世界美術全集7 ブリューゲル」(昭和53年6月刊)による。

◎転記スミ⇒「アート回廊=1」/ブリューゲルと「パパラギ」、エンデ「モモ」と「パパラギ」⇒「物語寸景(2-3)

◎◎…画像1点削除

|

|

|

|

|

五月の上野公園は新緑にうずまっていました。雨つづきのあとの、つかの間の青空。磨ぎだしたように澄んで、匂いやさしい空気に、小鳥たちがその命を歌っています。風までそれにあわせて歌っているような…。

――人出の少なくなったころを見はからい、ゆっくりと上野へ行ってみようかナ、と思っています。芸大美術館のバルラッハ展。近くの国立西洋美術館ではロダンとその恋人カリエールの作品が来ているそうですが、今回見るなら、そちらではなく、断然、エルンスト・バルラッハでしょう。

日本ではほとんど知られることのないドイツ表現派の彫刻家(1870~1938)。わたしは、ドイツへ行ってきた知人が持ち帰ったバルラッハ美術館の図録を見せてもらい、初めてこの人を知りました。すべて初めて見る作品でしたが、なんだか、震えるような感動をもって見たような記憶があります。ですから、そんなに詳しく知っているわけではありませんが。

乞食がいます、魔女がいます、娼婦らしい貧しい女がいます、農夫が、羊飼いが、祈りを捧げている人が、疲れた兵士が、占星術師が…。いわば、社会の底辺で生きている人ばかりを表現している木彫りの彫刻です。それを見ると、孤独で、内面的な生活に徹して生きた人だろうと想像されました。良寛さんや西行にも似て…。そこには、なにやら底知れぬ深さの宗教的なものがあって、卑しいものがカケラほどにもない。ムダなものを徹底的に取り除いて単純化した線と面は、人間の尊さを湛えて凛としています。その、シンプルでアルカイックな表現の中には、日本のすぐれた仏像彫刻にも通ずるものがあるように思いました。(To: ドロシーさん/05.05)

……とBBSで書いて、そのままになっていましたが、会期の終わりも迫ったきょう(5月20日)、時間をとって足を運び、宗教的な、とでもいうか、予期していた以上の、ある種の深い感動をもって見てきました。まず、ご紹介に先だって、訂正しなければなりません。わたしはこれまで「バルラッハ」と呼んできましたが、今回の特別展示に際しては「バルラハ」としていること、代表作としてご紹介した“Der Asket”を、わたしは「禁欲者」と勝手に訳しましたが、ここでは「苦行者」としていること。これは、もっと大きなものかと思っていましたが、高さ60センチ前後のものでした。赤っぽい胡桃材でざっくりと彫られています。能面を見ているような、さまざまなことを寡黙ながら語っている表情がドキリと胸を撃つ作品。小さいながらふしぎな存在感を有する、凛冽たる意思の輝きを見せる作品でした。

180点が展示されているうち、眼目の木彫は12点、彫刻が57点、あとは素描と版画でした。全作品を通じて感じるのは、たいへん誠実に、人間とは何か、人間存在の根源とは何か、を問いつづけ、貧窮のなか、目に見えないものへの恐れと闘ったひとりの孤独な芸術家、といったところでしょうか。「生」と「死」の感情を極限的にシンプルな形で、シンプルながら最高度に繊細に、かつ重厚に造形化する人。作品「苦行者」が端的にその人間性と傾向を表現しているように思いました。表現される労働者や市場に働く女たち、農夫・農婦、難民…。彼らを縛っているのは貧困と飢え、そして戦争です。この作家の観念には、すべての人間は「物乞い」ないしは「問題をかかえた存在」、そして万斛(ばんこく)の無念を抱えたまま死ぬべき存在、とするものがあるように思います。

展示のなかでとりわけわたしのこころにひっかかったのも、多くの像が祈るがごとく膝まづいていること(「苦行者」もそのひとつ)と、さまざまな「物乞い」のリアルな表現でした。「盲目の物乞い」(陶器製)は、長いボロのコートをまとった痩せた男が身を反らせてすわり、足のあいだに施しを受ける皿を突き出しています。手ばかりやたらと長い存在。「皿をもったロシアの物乞い女」(陶器)は、「く」の字を上からぎゅっと押し潰したような恰好をして、掌をうえにむけ、左手をにゅっと伸ばしています。「ベールをかぶった物乞い女」(プロンズ)は、深ぶかとベールで頭部をおおった女が、痩せてスジが浮いて見える両手を膝のまえに揃えて突き出しています。顔は見えるはずがないのに、それでも女の醜い顔が見えているように錯覚させられる作品。

現代の「物乞い」たるわたしたち人間存在、いま何を未来に求めてその手を突き出しているのか。マネーか、愉楽か、名利か。それとも争いのない平和な世界か、せめてわが身の安寧か。何が幸福なのか、何がいちばん神に近いあり方なのか…。

フィレンツェの修業時代(40代)には東洋的な精神性の根源をを探ろうとしている。「読書する僧侶」という木彫では、僧侶に苦行と諦念、克己、そして人間の限界というものを追究するすがたを見ることができる。人間の苦悩と諦念は、「物乞い」からつづくこの作家の生涯のテーマだったのだろうか。それはまた、多くの血が流された第一次世界大戦、つづいて、何もかも不確かな怒涛にもてあそばれたナチスの時代をストイックに生きた芸術家に負わされた宿業だったのだろうか。

わたしはこれまで知りませんでしたが、付言いたしますと、バルラハはこうした造形芸術だけでなく、戯曲や散文でもすぐれた仕事をやっているそうです。才能ゆたかな人だったんですね。とりわけ劇作家としては、ドイツでは、ブレヒトに次いでもっとも多くその作品が上演されているとか。「哀れないとこ」とか「青いボル」…、ご存知でしたか。

★「エルンスト・バルラハ」展、東京藝術大学大学美術館(上野公園)、5月28日(日)まで。

☆転記スミ⇒アート回廊=1

☆写真2点を削除させてもらいました。(8.19)

|

|

|

|

|

>桜の季節は過ぎ、りんごなどいろいろな可憐な花が咲きますね。

遅まきながら今日お花見をしてきました。〔Play with meさん〕

----------------------------

【BBS関連】

播州の遅いサクラも、早や散り落ちてしまいましたか。

昨土曜日、気まぐれな春の天候の間隙を縫って、横浜・山手の

神奈川近代文学館へ。「夏目漱石から萩原朔太郎まで」展。

郷里の先輩でもある“朔太郎”、その文字を見ただけで

じっとしていられなくなる性癖がついて久しい。

今回は、「月に吠える」の初版で発禁になった作品の

手書き原稿が見られるということでして、早く、早くと

思いながらなかなか行けずにおりましたが、展示最後の日の

前日、やっと行けるチャンスを得ました。

この文学館のある“港が見える丘公園”にはさまざまな楽しみが

あり、とりわけ、ローズガーデンで見るとりどりのバラは、

横浜の海のやさしい風を吸ってか、その色はあざやかで、

大好きでした。しかし、この時期、それを見るには

まだ早すぎますね。ほかにもさまざまな花を見ることは

できますが、やはりここに来たらバラを見ないことには

満たされないものが残ります。

そんなもの足りない気分を残しながら、帰途、地下鉄関内駅へ

向かいます。途中、横浜公園を横切ろうとして、ビ~~~ックリ、

シャックリ! 横浜スタジアムを包み込む広い公園がそっくり

チューリップの海原をなし、眩暈を催すほどの

カラフルなうねりをなしているではありませんか!

数えるすべはありませんが、何十万本、何百万本という、

いまを盛りに咲き誇るチューリップの海。

ベイスターズとジャンアンツの試合を前に列をなして並ぶ

人びとの群れとその騒々しい熱気をよそに、

ときどきやってくる春の風に首をそよがせる

チューリップたちの幻想の世界。

その幻想と心地よい香りに酔ってしまったのか、

ベンチに腰掛けると、そのまましばらくは動けませんでした。

美しい花の季節になりましたね。

☆…画像2点削除

|

|

|

|

|

某誌に吉野を詠った西行のサクラについての小論を書いたことを引きずって、日本の古典文学、能、狂言、古典落語に見るサクラのさまをザッとご紹介いたしました。サクラについては見識高い一家言をお持ちの方がたが多く、とりわけラボの外部からおもしろい情報を多く寄せていただきました。御礼申し上げます。

御衣黄ざくら

中に、この花を“軍国の花”とし、日本の帝国主義、国粋主義のシンボルとして外国と戦った方が、あの明るさ美しさとは別に、まがまがしい、恐ろしいものとして忘れがたく胸に収めておられることを知り、ハッと胸を突かれました。そうですね、♪きさまと俺とは同期のサクラ…、なんていうよく口にされる軍歌がありますし、サクラはただに美しい春の使者、豊饒と幸せな恵みをもたらす天女で、一村あげて歓迎し、浮かれ騒いで楽しむというだけのものではないんですね。

美しいけれども、女の心を狂わすまがまがしいものとしてのサクラ、ひとを吸い込むような怖さを秘めたサクラを、すでにお能のなかに見てきました。子を喪った女のあまりにも悲しい狂気。お能や文楽などばかりでなく、ちょっと見まわしてみれば、近代・現代の文学上の傑作に思い至ります。梶井基次郎は短篇小説『桜の樹の下には』で、そこに死体が埋まっている、サクラがあんなに悲しいまでに美しく咲くのは、根もとに死んだ人がいるからにちがいない、と書いています。ゾーッとさせられる一文。坂口安吾には、妖気ただようミステリアスな作品『桜の森の満開の下に』があります。野盗と女。サクラの幽明境は人間をもの狂おしい気分におとしいれるらしく、旅の途中に襲われ捕えられた身分高い女は、サクラの魔境にあっていつしか鬼に変身し、山賊どもを翻弄、花吹雪のなかをスゥーッと消えていきます。映画にもなりましたね、これは。

ロシアにはチェーホフの『桜の園』が。この話のサクラも天真爛漫なめでたいサクラというわけではありませんね。旧地主のラネーフスカヤ夫人の転落、貴族階級の悲惨な衰微没落と、経済万能の新興ブルジョアジーの台頭を描いて胸えぐります。

イカリソウ

上に見てきたようなサクラは、いまのこの時代を生きるわたしたちに何を語るのでしょうか。あるいは、もう何も語る力のない、路傍に散り落ちて腐るときを待つだけのものなのでしょうか。

関連⇒「つれづれ塾 その《4》」

|

|

|

|

|

ようやく訪れた春。だれもが春の喜びを花にたくして話題にいたします。しかし今年の春は「花散らし」の強風が何度も吹き荒れました。「花散らし」の驟雨でせっかくのお花見を台なしにされた人も多いことでしょう。きょうも終日、細かい雨が降りつづいて「花冷え」の一日でした。Flowerの花、植物の花というだけではなく、古来、日本人は“花”にたとえてすぐれた表現をたくさん生み出しました。大学受験で大輪の“花”を咲かせたり、ゴルフでは社長に“花”を持たせてやったり、ひかえめで“花”も恥らう乙女の可憐な美しさにこころときめかしたり、小百合のような少女の“花”笑みの可愛いらしさについ抱きしめたくなったり…。

職場の“花”、両手に“花”、高嶺の“花”というときには美しい高貴な女性のことをさしていますし、“花”の都パリ、火事は江戸の“花”と云ったり、久しぶりのクラス会で思い出に“花”がにぎやかに咲くことも。

「話(はな・し)」「噺(はなし)」「咄(はなし)」もひょっとすると“花”とどこかでつながっているような…。「語る」や「論ずる」や「述べる」とはちがって、「話す」ときにはどこか柔和な、血の通ったニュアンスがあるように思うのですが、どうでしょうか。その昔、囲炉裏ばたで幼い子らに昔話を語る老いたひとのやさしい、あたたかいまなざしと「話」「噺」「咄」は重なりませんかね、無理ですかね。

サクラではありません。花海棠です。自宅近くにて。

ところが、今朝、食事をしながらそれとなくラジオを聞いていたら、途方もないことを聞いてしまいました。気象予報士のM氏によると、「花散らし」にはぜんぜん思いもよらない意味が旧来よりあるというのです。今ふうに云うところの“合コン”を「花散らし」と云ったという。エーッ、ということで早速辞書にあたってみました。ありました、「広辞苑」にこう書かれています。「三月三日を花見とし、翌日若い男女が集会して飲食すること(九州北部地方でいう)」。九州にお住いの方、ご存知でしたか、こんな習俗のあること。三月三日というのは旧暦ですから、太陽暦でいうと3月31日ごろ。この日にサクラの下で一村あげてのお花見です。飲めや歌えの無礼講のドンチャン騒ぎをしたその翌日の4月1日、こんどは若いものだけ集まってふたたびハチャメチャにおよぶというもの。そんなドサクサのなかで、若い娘が“花”を散らす、そういうことらしい。そのときの“花”とは、なんでしょうか。ビミョーですね。

はい、そういう卑俗な(いやいや、すばらしい!)習俗のことは忘れて、もっとロマンチックにいきましょうか。

「花」を「散」と結んで文字を見るときに想い至るのは、『源氏物語』の一段に見える「花散里」。「須磨」「明石」の段の前に置かれているごく短い話ですね。陰謀のうず巻く窮屈な宮廷生活にあって、光源氏は公私ともに乱れ、疲れてストレスのかたまりになっています。腹を割って悩みをうちあけるべき相手もなく、孤独の思いに沈んでいます。鬱陶しい五月雨のつづくなか、ちょっとの晴れ間を縫って少数の付きびとを従えて気散じに牛車で外出します。あるところに来ると、琴を和琴(わごん)に合わせて奏する妙なる音を耳にし、車をとめてしばしその音色をたのしみます。使いのものを出して調べさせると、以前、一度だけ来たことはあるが、その後ぷっつりご無沙汰したままになっている女の家であることがわかります。なんとまあ、寂しい、身にしむ思いのするわびずまいか。光源氏のこころも痛みます。軒の近くにある橘の木がなつかしい香りを放っています。

橘の香をなつかしみほととぎす 花散る里を訪ねてぞとふ

ここの女主人、もうそんなに若くはないし、すぐれてときめくような女性ではないけれど、上品で、やさしく、男の凍ったこころを柔らかく溶かしてくれるあたたかさをもっています。逆境に立って苦しんでいる光源氏はこの女性にたいへんこころを慰められます。母のような女性なのでしょうか。与謝野晶子はこの物語をとらえてこんなふうに詠んでいます。

橘も恋のうれひも散りかへば 香をなつかしみほととぎす鳴く

◎…転記スミ⇒つれづれ塾 その《4》 能、狂言、古典落語のなかのサクラも

◎◎…画像1点削除

|

|

|

|

|

アンデルセンをもう一度、見直しませんか。

だれがなんと云おうとも、やはりアンデルセンは「童話の王様」。王様のせっかくのお出ましとあらば、チャンスです、見過ごすわけにはいかないでしょう。

4月3日(月)で終わってしまいます。ここでは詳しいことは避け、急いでお伝えいたします。「読みつがれる童話 アンデルセン生誕200年展」です。わたしには、いま、詳しくご紹介する時間がないのですが (BBSのほうで少しふれました。以前、Candyさんがご紹介してくれた企画です)、 “ものがたり”を大事にするラボのみなさんには、ぜひご覧いただきたい企画。

靴屋のせがれとして生まれ、有名になりたいという夢をいだきつづけ、その夢を次つぎに砕かれてなお、「わたしの生涯は波瀾にとんだ幸福な一生であった。それはさながら一編の美しいメレヘンである」と自身が書く、挫折、挫折の繰り返しで織り成す波瀾万丈の生い立ちとその作品とを重ね合わせて、童話の王様の宮殿へ分け入るひととき。これはラボのみなさんの歓びのために用意された舞台です。

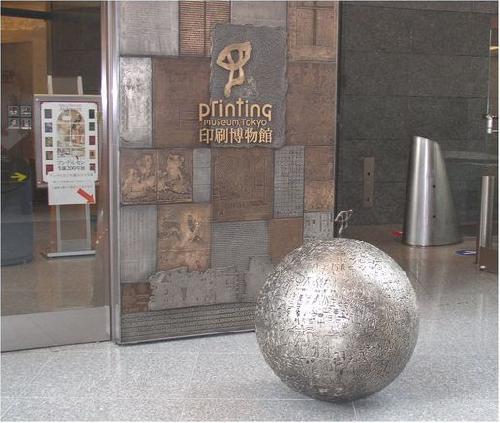

東京・文京区・大曲の「印刷博物館」にて開催中。JR飯田橋駅から歩くと約15分、地下鉄江戸川橋駅からですと徒歩8分ほど。歩くにはちょっとつらいので、飯田橋または上野から都バスをつかって「大曲」で下車するのがいいでしょうか。真新しい、すてきなステキな博物館です。アンデルセンに関するたくさんの資料にふれられるというだけでなく、さすがに日本の印刷文化を最先端に立って引っ張ってきたところ、印刷とともに育ってきた絵本の世界をダイナミックに見せてくれ、フー~~ンとうならされます。パピルス、石ぶみの古代から、今日の最先端技術まで、文字と絵画の文化をわかりやすく、楽しく見せてくれますので、子どもさんにもぜひ見せてあげたい。

もし時間に余裕があれば、歴史と文化に息づく目白台のほうまで文学散歩の足を伸ばしてみたい。

〔写真・上〕関口芭蕉庵の“さみだれ塚”(芭蕉翁の墓)。旅に明け暮れた松尾芭蕉が34歳のときから4年間を過ごした地。傾斜をなす日本庭園に、「古池や蛙飛びこむ水のをと」など、真筆で書かれた句碑のいくつかが見られます。

〔写真・下〕講談社野間記念館は椿山荘と並んで。日本画の至宝とされる横山大観、竹内栖鳳、川合玉堂の画業が見られます。やはり、大観の富士山、玉堂の水辺の風景、栖鳳の小さな生きものたちのいとなみにふれると、日本人であることを幸せに感じますね。伊東深水の美人画もすばらしい。

転記スミ⇒〔SAYO & がの〕トーク=4

|

|

|

|

|

〔小夜 & Gano トーク〕

小夜――淡々として退屈な、とくに何があるというわけでもない、平凡に思えるおはなしですが、なぜかシーンとこころにしみるところがありますね、チップス先生の生き方には。

がの――ジョージ・ヒルトンというイギリスの作家が書いたものです。1900年に生まれて1954年に亡くなっています。お父さんが教師生活を長くやっていて、貧困のなか、いろいろご苦労があったようですが、この小説はそのお父さんをモデルにしているような気がします。推測ですけど。

小夜――あら、1900年ですか。サン=テグジュペリと同じ年に生まれたんだわ。

がの――よく憶えていましたね。『星の王子さま』の作家と同じく、第一次世界大戦、第二次世界大戦の両方を見ている人、激動の時代を生きた人でした。平凡な作品といいますけれど、1934年、作者33歳のときに週刊誌のクリスマス特集号に発表した作品で、発表と同時にヨーロッパではたいへんな反響だったんですよ。映画にも二度なっていますし。

小夜――そうですか。でも、メリハリに乏しく、読むひとをドキドキさせて惹きつけるようなドラマ性があるわけでもありませんよ。たしかに、イギリスの伝統的なエリート教育がどんなふうにされていたのか、全寮制寄宿学校(パブリック・スクール)の毎日の生活がどんなものかを知ろうと思えば、なかなかいい材料と云えるのかもしれませんけれど。

がの――いやいや、新潮文庫 (菊池重三郎=訳) の初版が出たのが1956年ですから、ちょうど半世紀。おとうさんが書棚の奥から引っ張りだしてきたこの本が、昭和62年5月に出た71刷、そして読書会の皆さんが今回新しく買って読んだのが97刷、98刷でしたね。日本でもたくさん、たくさんの愛読者がいるという証しですよ。おとうさんはね、20年前には反戦ものとしてこれを読んでいましたが、どうやらそれはまちがいで、そういう観念を外して読んだとき、はじめてこの作品のすばらしさがよくわかったような気がしました。

記憶に残る先生像

小夜――木曜日にあった「ふれあい読書会」、おもしろかったですね。おとうさんが皆さんに尋ねたじゃないですか、「振り返って、今もっとも記憶に残る先生って、どんなタイプの先生ですか」と。いつもはあまり発言することのない中学生のおねえさんたちも、活発に云ってくれました。

がの――いろいろ挙げてくれましたね。それを総合すると、何か一つのことをいっしょに汗を流してやってくれた先生、ということだったでしょうか。

小夜――頑固で融通のきかない先生、感情的になってよく子どもを叱るマイナス・イメージの先生のことを挙げるおばさまたちも多かったわ。

がの――よいにつけ、悪いにつけ、一本スジのスーッと通った先生。逆に、たいしたことでもない知識を大仰にひけらかし、知ったかぶりをして自分の虚栄にばかり走るような先生、忙しぶって何でも自分ひとりでやっているふりをしながら、ほんとうは自分の体面しか考えていないような先生は、ダメということでした。

小夜――ダラシなく甘やかすばかりの先生、子どもを理解しているようなポーズをとって、ずかずかそのこころに深入りしてくる先生、そういうタイプも嫌われました。とにかく、子どもって、いつも、先生にせよ親にせよ、本気になって自分のほうを向いていてくれるかどうか、自分のことを近くから本当の愛情をもって見ていてくれているかどうか、そのことにすごく敏感なんですよね。

がの――ほらほら、そんなところから、この『チップス先生 さようなら』がたくさんの人たちに読まれてきたわけが見えてきたじゃないですか。たしかに、平凡です、とりたてて優秀なところなんてない、ついに校長先生にもなれないまま終わる、ちょっとダラシない、風采もあがらない先生ですが、そんななかにもキリリとしたたたずまいがあり、三世代にもわたってみんなから慕われ、愛されてきた、そのわけが。

小夜――小夜が驚いたのは、退職して十年以上になり、老いてからだが動かなくなっていても、卒業していった何千人もの生徒の顔と名前をきちんと憶えていること。これって、すごいと思う。寮生活の、食べるのも寝起きするのもいっしょという教育のスタイルがそうさせるということもあるでしょうが、本気で、ゆるぎない信念で、一人ひとりの生徒と向き合い、教育というリンクで真剣に格闘し通した人でした。

がの――教育といいますがね、彼が子どもたちに伝えたのは、授業で担当したラテン語のことではなく、端的に言えば、礼儀と規律ですよね。ちょっと古い観念といわれるかもしれません。でも、時代に取り残されそうになりながらも、生徒一人ひとりが自分のアイデンティティを形成すべき根拠地、守りぬくべき伝統の意味、モラルの重要さを、この先生は徹底的に語りつづけました。それに、注意しておきたいのは、イギリスという国はほかでは信じられないくらい伝統を重んじる国だということね。

小夜――堅苦しいばかりでなく、よくシャレをいう人でもありました。生徒たちも、こんどはチップス先生がどんなシャレを飛ばすか、たのしみにしていたじゃありませんか。そして、ものごとのおかしさを決して見逃さないセンスをもった人。納得できないことがあればどこまでも追いつめて…。

がの――風体からして滑稽でしたね。古ぼけてボロボロになった教師服(ガウン)を着て、いまにも躓きそうな危なっかしい歩き方。鉄のフチの眼鏡をかけ、その眼鏡ごしにやさしい眼を向ける。話し方にもどこかおどけたようなところがあって…。

小夜――自然のままで、気取りや見栄というものを知らない人、野心や欲望とは無縁の人、何ごとにもなりふりかまわず一所懸命にぶち当たる人でした。

あざなえる縄/人柄を変えるもの

がの――一人の古風な教師の生涯の断片をていねいにつなぎ合わせて構成したような作品で、落ち着いた、恬淡な味で語られています。しかし、まったくドラマがないわけではありませんよ。抑えのきいた、まるでうす墨で描いたような画面に、いくつかの動きあざやかな線、印象的なドラマが描きこまれています。まわりが抑えられていますので、そこがよけいに鋭く生き、効果的にキワだって見えます。

小夜――先生は46歳のとき、キャサリンさんという25歳のすてきな女性と湖水地方のグレート・ゲイブル山で出会い、ひょんなことから恋をし、結婚します。おとうさん、この二人、考えられないような取り合わせだとは思いませんか。だって、男子校の舎監として子どもに伝統を語り、規律ばかりをいう、古くさく、おもしろ味のない、パッとしない男の人と、一方、女の人のほうは、それとは対照的に、若々しい理想に燃える、当世型のリベラリストですよ。

がの――そうそう。バツグンに聡明な、意識の高いひとで、イプセンを崇拝しているとありましたね。きっとこのキャサリンさん、女性の自立を宣言する『人形の家』や『ヘッダガブラ』などをしっかり読んでいたんでしょうね。ある日、決然と夫を捨て三人の子どもをすて、人形である自分を捨ててほんとうの自分を求めて家を出るノラのことは、先月の読書会でみなさんと読んだばかり。

小夜――女性の選挙権獲得の運動をしていたともありましたね、キャサリンさんは。ところで、おとうさん、男のひとって、すてきな女性に出会うと、あんなにコロッと性格まで変わってしまうものでしょうか。

がの――さすがのカタブツ先生もコロリと人柄が変わりましたね。包容力が出て柔軟になり、生徒とのコミュニケーションのとり方もたいへんじょうずになります。それにより、ウサンくさく、とりつきにくかった先生が、とたんに多くの生徒の信頼を得て慕われる存在に変貌します。でも、本質的な部分は変わっていませんよ。

小夜――教師の妻となったキャサリンさんの、ハツラツとした行動力が魅力的でした。伝統にしばられた学校に新しい風を送り、次つぎに旋風を巻き起こします。貧民街にある慈善学校の生徒を招いてサッカーの対抗試合をおこないましたね。良家の子弟を貧民窟の子どもたちに混じり合わせるなど、当時の常識ではとんでもないことでした。

がの――キャサリンさんに後押しされて明るい性格を取りもどしたチップス先生。しかし、充実した幸せな結婚生活は、2年あまりでプツリと断ち切られます。この世に生まれ出ようとする小さな命とともに、生徒や教師たちみんなに愛されたこのキャサリンさんは、あっけなく遠い世界の人となってしまいます。

小夜――天から降ったようなきらめきをもつ人でしたから、悲しいわ。ここは、すごくあざやかな印象を刻む描写でしたね。さらりとした淡彩画のようなストーリィの流れできていましたから。

人生をどう終える?

がの――老人のように気力を喪くした茫然自失の日々のなか、学校のおつとめはつづけられます。時代は、戦争へ、戦争へと、傾斜を急にしていきます。

小夜――軍人出身の若い校長先生が赴任してきて、能率をいい、経済性をいい、バリバリと学校の伝統を壊そうとします。そして、チップス先生の教授法は古くて時代に合わないと批判し、退職勧告をします。

がの――もう60歳になっていたこともありますけどね。しかし、毅然たる態度で校長先生の方針に抵抗します。そのはげしい言い争いを耳にした生徒からパッと噂は広まり、生徒、その親たち、理事会がこぞってチップス先生を擁護して立ち上がりますね。

小夜――感動的でした!

がの――その校長先生は追い出され、チップス先生は残りますが、そのあと65歳になって気管支炎を患ったのを機に、辞職を決意します。42年におよぶ教師生活に自分の手で幕をおろします。

小夜――学校を辞めても、学校とは道ひとつを隔てたところの家を借りて住みます。生涯を傾けた学校への思いの強さでしょうか。暖炉の前のイスに身をあずけて、たのしい数かずの思い出に浸りながら、新しい生徒たち、教師たちの往き来をずうーっと見守っています。ときには、新入生をお茶に招いて話をしたり、教師といっしょに食事をしたりも…。

がの――卒業生たち、若い教師たちが次つぎに戦場に駆り出されていき、死んで帰ってきます。乞われて再び学校に出るようになりますが、礼拝のときに校友戦死者の名を読み上げる役割を買って出ます。その声は震えてかすれ、なかなかことばになりません。

小夜――戦死者一人ひとりについての深い思い出が、先生の胸のなかにはくっきりと生きていますのでね。こんなイタズラをした子だった、あんなバツを与えた子だった、と。

がの――それでも、幸せそうな最期だったじゃないですか。朦朧とした意識のなかで、大団円のハーモニーを歌いあげる何千人もの大合唱、男の子ばかりの声がうずをなすのを、うつろに聞きながら、静かに最後の眠りにつきました。

小夜――よかった! むずかしい本でしたけれど、おとうさんとおはなしするうち、この作家がこの作品にこめた主張がスッキリ見えてきました。それに、おとうさん、なんだかとても羨ましそう。そんなにパッとした人生ではなかったかもしれませんが、質素で欲なく、時流に媚びない生き方、やはり、自分の信念に忠実に生きた人の、すてきな一生だったといえますね。

がの――そうかな。才うすく、運もツキもないおとうさんの小さな生き方にちょっとだけ通じるところがあるかな、遠くおよばないことばかりだけど。

転記スミ⇒〔小夜 & GANO トーク=4〕/画像2点削除

|

|

|

|

|

〔BBS関連〕

長谷寺の写真に驚きとともに感動を持って見ております。今日、春休みに鎌倉に行きたいなと考えていたところだったのです。若いころは、北鎌倉駅から、点在するお寺を巡って鎌倉駅まで歩いたものです。長谷寺にも何度か行きましたが、確か、紫陽花のころだったような…。(ドロシーさん/2006.3.13)

いち早く春の訪れを告げる長谷寺の河津桜

★…鎌倉は6月上~中旬、梅雨のころがいちばん美しいといわれますね。明月院、長谷寺をはじめとして、あのあじさいの色には、ほんと、目も心も、いや全身まるごと奪われます。しかし、鎌倉にはどの季節にもそれぞれの花があり、それぞれの風が時代を超えて吹き、それぞれの彩りがあり、さまざまな愉しみに恵まれます。人や車で混雑するようなところはゴメン蒙りますが、ひとつ奥に入ると、ゆかしい風情とすがしい香りにいつでも出会えます。鎌倉の魅力を書きだすとキリがありませんね。

ひとを案内して鎌倉の代表的なところを歩く場合、わたしにはおよそ三つのコースがあります。その一つが、ドロシーさんのお書きになっている北鎌倉からの寺社めぐり、花めぐりコース。円覚寺から東慶寺、浄智寺、明月院、建長寺、円応寺、鶴岡八幡宮とめぐって、若宮大路の段葛(だんかずら)をくだり、小町小路を経て鎌倉駅に出るコース。けっこう時間がかかり、浄智寺と円応寺は省略してしまうことが多いですが。円覚寺は漱石の作品とゆかり深いところですし、“駆け込み寺”ともいわれる東慶寺には和辻哲郎、高見順、小林秀雄、西田幾太郎、安倍能成、ほか多くの文人、思想家、文化人が眠っていますね。谷川徹三、神西清、堀田善衛、田村俊子、野上弥生子、川田順、岩波茂雄といったところも。美術に興味を寄せる人なら、鶴岡八幡宮の前に近代美術館鎌倉館があるし、小町小路の奥をちょっと入ったところの鏑木(かぶらぎ)清方記念美術館もたっぷりと目を愉しませてくれます。

二つめが、今回まわった文学コース。鎌倉から江ノ島電鉄を使って由比ガ浜へ。ふつうですと、まず「吉屋信子記念館」へ行くのが通例。腰板つきの瓦葺の壁塀に囲まれた、この女流作家が晩年の10年をすごした旧居の跡(現在は鎌倉市に寄贈されている)。今回は予約してなかったので行かなかったですが、数奇屋建築の平屋で、うしろから山に抱えられたような落ち着いたたたずまい。形よいあずまやのある和風庭園もすばらしく、ここならいい作品が書けるだろうなあ、こんな静かなところに住めたらなあ、と必ずだれもがことばに出してしまうようなすてきなところ。この時期ですとウグイスの誇らしげな啼き声が、響き清らかに聞こえていたかもしれません。

しかし今回はまっすぐに鎌倉文学館へ。加賀百万石の前田家の別邸だった和風建築を、その後洋風を加味して再建、デンマーク公使が別荘にしていたり、昭和39年から亡くなるまで佐藤栄作元首相が静養地として借りていたという三方を緑に囲まれた瀟洒な建物。文学館のテラスに出れば、さわやかな解放感のなか、由比ガ浜の海を眼下に見下ろし、空気の澄んだときなら遠く伊豆大島の島影がのぞめます。傾斜をなす広い前庭が前方に開け、そこがバラ園になっています。この時期はまだ花は見られませんでしたが、155種類というとりどりのバラ(それぞれの名前がおもしろい)がその季節には見られます。もちろん、館内には鎌倉文士たちの豊富な諸資料や、萬葉集、平家物語、金槐和歌集ほか、鎌倉ゆかりの古典文学の紹介もたのしめます。ちょっと丁寧に見ようと思ったら、2時間はかかるかもしれません。

このあとに長谷寺を詣でるわけですが、その前に腹ごしらえ。寺の駐車場の奥から通じるごく細い路地(ほとんど知る人はない幅1メートルほどの秘密の通路)を通って懐石料理・蕎麦の老舗“懐古亭”へ。180余年を経た合掌造りの民家を飛騨の山村から移築したものとか。店内には数々の古美術が見られます。蕎麦の味については、いうまでもありません。

さて、長谷寺にもどって山門をくぐってすぐ左に見られる大きな石碑。ここが高山樗牛の旧居跡です。わたしが樋口一葉の「たけくらべ」とともに「ぜったいの名著」といつも口にする『滝口入道』、また『わがそでの記』などはここで書かれています。

長谷寺といえば、あじさいという人もいますが、そればかりではなく、第一はここのご本尊である十一面観音像でしょう。これをもってこの寺は“長谷観音”と広く呼ばれているわけで、高さ9.18メートルといいますから、木造としては日本最大の仏像。よく見ると、ふつう京都や奈良で見る十一面観音像とはだいぶ違います。右手には錫杖、左手には蓮華を差した花瓶を持っています。すなわち、地蔵菩薩と観音菩薩、それに薬師如来の力を合わせ持つお姿で、見るもののこころをガシッととらえます。やさしく尊いお顔です。だれもが強烈な慈愛の力に圧倒されずにはいられないひとときで、この日いっしょに歩いたHさんなぞ、わたしが「さあ、置いていきますよ」と引っ張ってうながすまでの10分間ほどは、ポーッと放心状態で、立ちすくんだままそこを動けなかったものです。宝物館や弁天窟めぐりも見逃がせません。鍾乳洞に入ったような気分に誘う「天窟」には、岩肌に刻まれた諸仏がゆらめくローソクのあかりに浮かびあがっています。

近くにはさらに川端康成記念館があったり、時間の余裕があれば極楽寺にも寄りたいところですが、すでに五感に受けた印象はたっぷりと満ちて受け止めきれないほど。鎌倉に馴染みないひとを案内する場合なら、このあと、せいぜい高徳院の大仏殿には立ち寄らねばならないかもしれませんが。

第三のコースについては、長くなりましたので、いつか機会がありましたら…。(2006.3.13)

◆転記スミ⇒「小径を行けば…」〔5〕鎌倉の文学と花の小径(早春編)/画像8点削除

|

|

|

|

|

永遠の恋人、世界の恋人と、ローマの休日に出会うこと、これで十数回目になる。

あの可愛いらしさ、あの清楚さ、あの気高いばかりの気品!

どんな美人女優にもない輝きをもって、

わたしたちの心を底の底まで明るく染めてくれる美しい恋人。

はい、オードリー・ヘップバーンの『ローマの休日』です。

地域の中高年者を対象に年2回ずつ開催している映画会。元映画監督の川崎義佑さんの

SDS(スクリーン・デリバリー・サーヴィス)活動、すなわち出前映画ヴォランティアに

浴して二十数回にわたっておこなってきた催しで、ずうっと以前、

このサイトでも『華岡青洲の妻』のことを書いて紹介した記憶があります。

昨年末、住民500人ほどにアンケートをお願いしました。「もう一度見たい名画は?」

「記憶にもっとも残る映画は?」のトップに挙げられたのが『ローマの休日』でした。

わたしはそんなにたくさん映画を観るほうではありませんが、もし挙げるとすれば、

やはりベスト・スリーに入るでしょうね。何度見ても新鮮な感動の沸き起こる映画です。

半世紀以上も前(1953年)にウィリアム・ワイラーの監督で制作された

ロマンティック・コメディ、いや、遊びごころいっぱいの夢のおとぎはなし、

最高度に上質なラブ・ストーリィですよね。

やはり、古今を通じて最高傑作の一つに挙げていい名画ではないでしょうか。

もともとは、当時すでにハリウッドのトップスターだったグレゴリー・ペックを

売りにしてつくった作品だったのですが、フタを開けてみたら…!

それまでまったく無名の一ダンサーにすぎなかったオードリー・ヘップバーンの、

これは最初の映画出演でした。それが、なんという奇跡か、その新鮮な魅力は

世界の人びとのハートをぎゅぎゅぎゅっととらえ、一夜にして世界の恋人となり、

銀幕の妖精として愛されるようになるんですね。

ストーリィは、もう、みなさんご存知ですよね。

どこかの小国の王女アン(オードリー)はヨーロッパの国々を親善旅行しています。

ところが、来る日も来る日も形式ばかりに縛られて自由のない窮屈さにうんざり。

アン王女はノイローゼぎみでヒステリーを発します。侍医が鎮静剤を射ちます。

催眠効果があらわれるより先、王女は侍従の目を盗んで、

ひとり街なかへ飛び出していきます、催眠効果でふらふらしながら。

そこで出会った貧乏新聞記者ジョー・ブラッドリー(グレゴリー・ペック)と

24時間だけ自由なときを楽しみます。これが、まあ、どのシーンも楽しいですね~。

考えてみると、これは、みごとに“行きて帰りしものがたり”の

古典的な形式になっていることに気づきます。むずかしいものは何もない構成。

周囲から大事にされ、愛されてばかりいて、自分から愛することを知らない、

世間知らずの王女が、ひとりの人間として経なければならない「通過儀礼」を経て、

またもとの自分に戻る、というもの。この通過儀礼って、

物語を読むとよく出会いますが、すごく大事なことなんですよね。

このごろは、親の過剰な愛情と無自覚で、子どもに決定的に必要な通過儀礼を

むしり取ってしまっている例をよく見かけますが。

ま、ストーリィなんてどうでもいい。

オードリーの若草にも似たみずみずしい表情、気まぐれで、茶目っけいっぱいの明るさ、無垢さ、可憐さ、

可愛いらしさ、その一方の、犯しがたい高貴さ、冷たいほどに凛とした気品!

それを見せてもらえるだけで十分に幸せになれるんですから…。これぞ娯楽!

ほかの人が着たら何ほどのこともない、野暮ったいだけの白いブラウス、

それを少々ラフに着ただけなのに、もう、どうしようもなく美しい。

匂うがごとく美しい。さり気なく巻くネッカチーフのセンスのよさ!

笑っても怒っても、戸惑ったり悩んでいても、そのすべてが最高に美しく可愛い。

だって、たとえば、ほら、えっ、えっ、えっ…、という間に理髪店でバッサリ髪を

切ってしまいますが、いきなり鏡に映し出されたショートヘアの

あのさわやかな、匂やかな表情は、どうだ!

ヴィーナス誕生のプリマベーラ、というところでしょう。

“真実の口”に手を噛まれた瞬間の驚きの表情は、どうだ!

それに、最後の記者会見の場面。セリフもなければ、とくにこれといった演技もない、

ただ、底の底まで澄んだ瞳でジョンを見つめる、

あの神々しいばかりの気品は、どうだ!

まったくことばはないけれど、恋がひとときの恋のまま終わる、その切なさ、はかなさ、

そのすべてをあの深い瞳の輝きは、ムダなく語ってくれている。

この永遠の恋人も10余年前(1993年)に永眠しました。63歳だったとか。

晩年にはユニセフ親善大使として活躍、世界の飢え、

とりわけ愛に飢えた子どもたち(戦争や災害で親を失った子どもたち)に

寛やかな愛を注いだこともよく知られていますね。

それとは別に設立した“ヘップバーン子ども基金”は、いまも息子のショーンが遺志を継いで世界に愛の慈雨を注いでいます。

今回の映画会を通じ、わたしは川崎義佑氏の解説で初めて知りましたが、

このユニセフ親善大使の活動の影には、アンネ・フランクとの深い関わりがあるとか。

彼女は、ベルギーのブリュッセルで生まれますが、すぐにイギリスへ移ります。

そこで第二次世界大戦が勃発。

危険を避け、母の郷里のオランダのアルンヘムに身を寄せます。

ところが運悪く、その翌年、ヒットラーのドイツ軍がオランダに侵入、

めちゃくちゃに国土を蹂躙します。ユダヤ狩りの巻き添えを食ったり、

兄は強制収容所に送られたりと、解放までの5年間は苦難と逃亡の連続する日々でした。

そう、アンネ・フランクはすぐそのそばにいたんですね。しかも、年齢もいっしょ。

幼いときにアンネと同じものを見たその体験がユニセフ親善大使として、

子どもを不幸と不当な扱いから解放する活動に彼女を動かしたとみて間違いないようですね。

最後まで世界の人びとを、美しさと善意と人類愛とで幸せにしてくれた女性。

反ナチのシンボルとされる白バラ。オードリーの可憐さ、清楚さ、高貴さにも似て。

転記スミ⇒つれづれ塾・その(3)

|

|

|